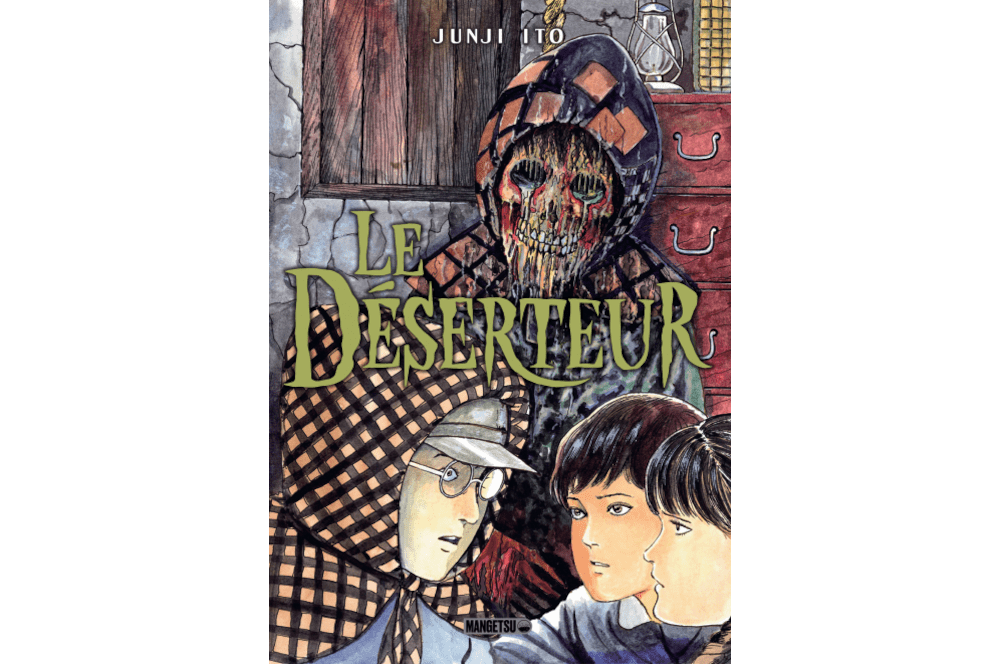

Les débuts du mangaka

Chronique du volume LE DÉSERTEUR

Date : 1987 – 1990

Auteur : Junji Ito

Genre : Horreur

Publication VF : 2024

Éditeur : Mangetsu

Bienvenue sur un nouvel article consacré à Junji Ito, le maître du manga d’horreur japonais. Après TOMIÉ, nous enchainons avec LE DÉSERTEUR, sans doute le volume publiant les plus anciennes histoires de son auteur. Oui, j’essaie de chroniquer dans l’ordre chronologique les travaux de Junji Ito. Même si techniquement j’ai déjà échoué puisque même si TOMIÉ a été le point de départ de la carrière de son auteur en démarrant en 1987, il s’agissait d’une saga étalée sur 13 ans. Nous avions donc déjà atteint l’an 2000. Mais c’est mieux comme ça. Les toutes premières histoires ne sont pas très vendeuses, et TOMIÉ est un bon point d’entrée pour découvrir l’auteur avec un panel d’histoires montrant l’évolution de son dessin et de ses idées.

L’horreur tirée par les cheveux

LE DÉSERTEUR publie 12 histoires courtes. Certaines sont très bonnes, en particulier celles de 1989/1990 mais les toutes premières sont plus…expérimentales.

BIO HOUSE (1987)

Cette histoire est surement une des pires de Junji Ito. Ouch ! Je suis dur. En fait, l’idée en soi n’est pas mauvaise. Une secrétaire est invitée chez son patron qui est adepte de nourriture insolite. Il mange des insectes vivants et essaie de forcer sa secrétaire à boire son sang. Alors qu’il s’ouvre littéralement les veines en répandant du sang partout, on découvre que ses domestiques et lui sont des vampires. Donc oui, c’est un récit de vampires qui essaient de piéger une victime. Pas si absurde que ça comme concept, et ç’aurait pu fonctionner. Mais le dessin n’est vraiment pas à la hauteur.

Bon…faut bien commencer quelque part

Peu de décors, un trait maladroit, des hectolitres de sang qui giclent partout au point qu’on ne sait plus trop ce qu’on regarde, c’est pire que du Eddie Campbell dans FROM HELL (non, je n’aime pas vraiment Eddie Campbell). Mais c’est aussi une des toutes premières histoires de l’auteur (qui a débuté en 1987). Pour un artiste amateur de 24 ans qui essaie d’être publié dans des magazines d’horreur, c’est acceptable. Et c’est exactement ce qu’est cette histoire, donc forcément la juger à l’aune de tous les autres travaux de l’auteur, c’est un peu injuste. Il n’empêche qu’elle souffre de la comparaison avec à peu près tout le reste. Il se dégage une impression de story-board qui pourrait fonctionner, et on ne peut s’empêcher d’imaginer l’atmosphère dingue qu’il aurait pu tirer de cette histoire avec le style qu’il a développé à l’aube des années 2000.

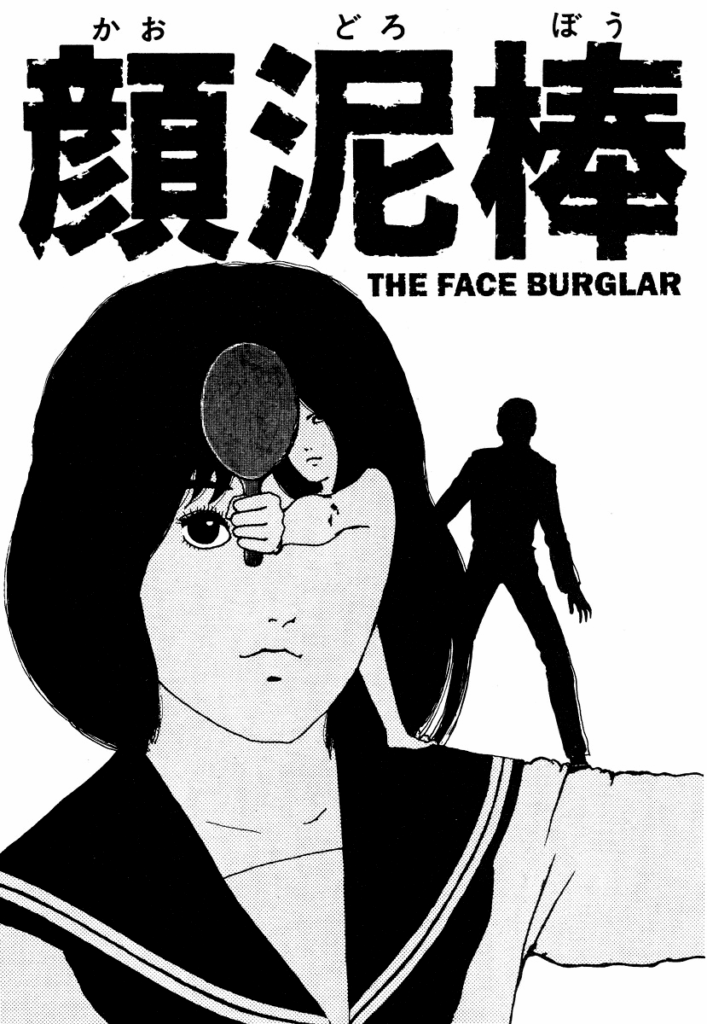

COMME DEUX GOUTTES D’EAU (1987)

Anciennement appelé « la voleuse de visage » dans la traduction précédente, cette histoire souffre encore un peu d’un dessin maladroit mais c’est déjà mieux, et le concept est original. On suit une jeune écolière qui, à force de coller et d’imiter une personne qu’elle a choisi, finit par lui ressembler jusqu’à ce qu’il devienne impossible de la distinguer du modèle. Clairement pas humaine, sa nature demeure néanmoins inconnue et elle explique qu’elle ne peut pas retrouver son vrai visage sauf si elle s’isole des autres. Alors Yumi Machida, la dernière victime de cette femme caméléon, un brin délinquante sur les bords, décide de lui jouer un tour pour révéler son vrai visage.

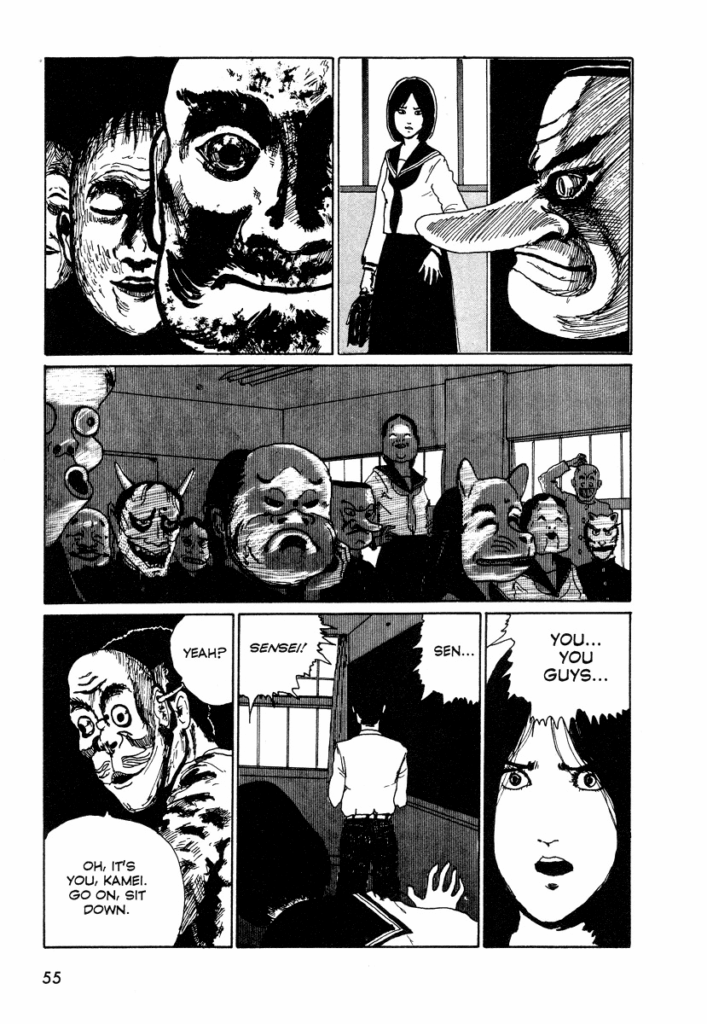

Essaie donc de copier ces visages !

Là aussi il s’agit d’une très vieille histoire de Ito, mais peut être la meilleure de l’année 1987. Le concept est très bon, même si le dessin ne permet pas de véhiculer l’angoisse des situations. Le récit fait davantage fantastique qu’horrifique, comme le prouve même la révélation finale de l’apparence de la jeune fille, assez proche d’un Yokaï tiré du folklore japonais. Dommage de traiter cette idée avec un grand potentiel en seulement une trentaine de pages. Là encore, on peut deviner ce qu’il pourrait faire de ce concept aujourd’hui, une variation du vampire psychique qui épuise l’énergie vitale d’une victime et lui vole sa vie. Junji Ito était un peu moins cruel avec ses personnages à ses débuts, ceux-ci ne subissant pas encore systématiquement un sort tragique à la fin.

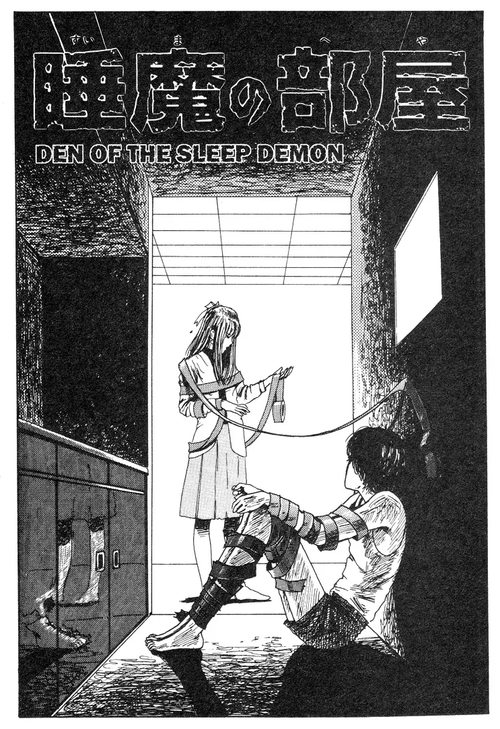

UN ENDROIT OÙ DORMIR (1988)

Un jeune homme prénommé Yuji demande de l’aide à son amie Mari pour rester éveillé. En effet, il est persuadé que s’il s’endort, son double venu du monde des rêves prendra sa place et le fera disparaitre dans l’oubli. Mari a bien du mal à le croire mais elle devra se rendre à l’évidence quand elle veillera sur Yuji durant son sommeil et que le corps de ce dernier commencera à se retourner littéralement comme une chaussette.

Sans doute la première histoire de Ito s’essayant au body horror grotesque avec une idée flippante plus fantasmagorique (et une fin tragique pour les personnages, ça y est !) Il ne sera pas rare par la suite de voir l’auteur s’aventurer sur le terrain des concepts Lovecraftiens avec des phénomènes inconnus, inexplicables, des mondes alternatifs et autres forces antédiluviennes venues des confins du monde visible, écrasant les humains comme des insectes. Le dessin manque toujours de maturité pour être vraiment efficace mais l’idée est sympathique. On est encore dans la phase d’expérimentation de l’auteur.

LA THÉORIE DU MAL (1988)

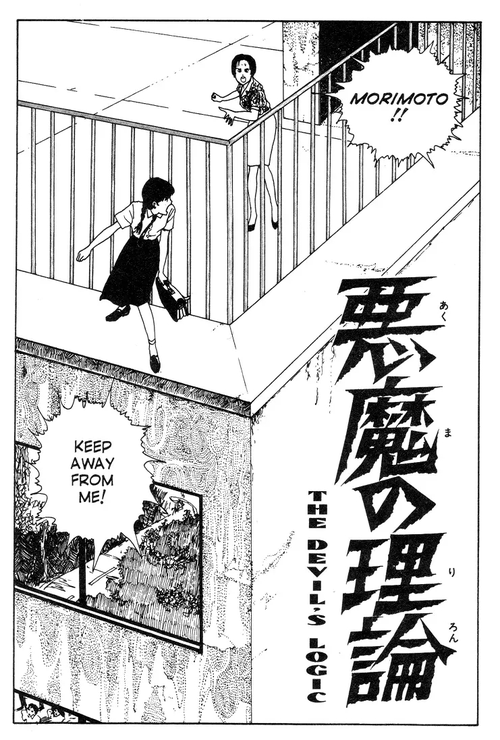

Kazumi, une écolière, se suicide du toit de son établissement. Bouleversé, un de ses camarades appelé Okamori récupère dans son sac un magnétophone qu’il avait glissé dedans pour espionner le rendez-vous de son amie avec un garçon. Il espère trouver une explication à ce geste suicidaire sur la bande, surtout que Kazumi semblait sur un petit nuage plus tôt dans la journée. À sa grand surprise, l’enregistrement va révéler que ce n’est pas le rendez-vous amoureux qui a mal tourné, mais une autre jeune fille qui est venue adresser la parole à Kazumi pour lui parler de « la théorie de la mort ». En écoutant la bande, Okamori va en déduire que cette femme est sans doute la mort personnifiée. Maintenant que lui aussi a entendu sa voix, pourra-t-il résister à l’appel du néant ?

À nouveau, un concept sympathique, mais souffrant un peu de son format ultra court d’à peine 10 pages. Une « théorie » que nous autres lecteurs n’entendront (ou ne liront) jamais mais qui exerce un pouvoir hypnotique sur les personnages, les poussant à se jeter dans les bras de la mort. Court et efficace.

DE LONGS CHEVEUX SOUS LE TOIT (1988)

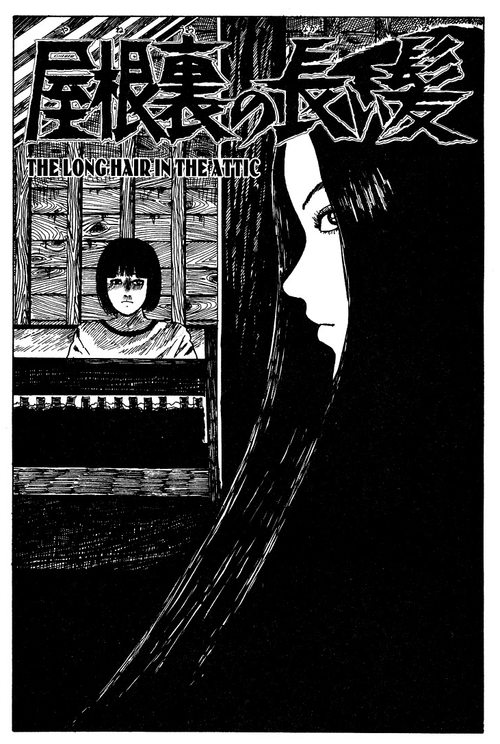

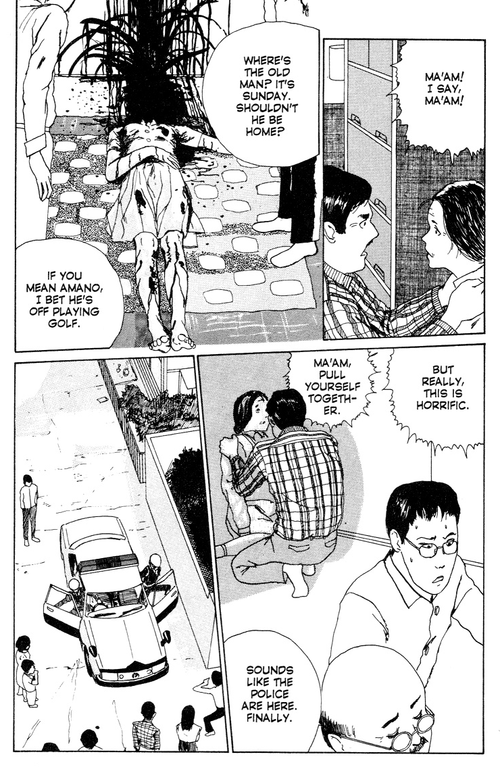

Chiémi, une jeune fille, se fait plaquer par son petit ami à qui elle s’était dévouée, allant jusqu’à se laisser pousser les cheveux à sa demande parce qu’il la préférait ainsi. Le cœur brisé, elle va décider de se débarrasser de cette coiffure pour mettre cette relation derrière elle. Alors que sa sœur lui propose de lui servir de coiffeur, Chiémi meurt soudainement…décapitée. Sans explication. Personne n’a vu ce qu’il s’est passé et c’est une tragédie pour la famille. Mais alors que la vie reprend son cours dans le foyer en deuil quelques jours plus tard, du bruit se fait entendre dans le grenier. Chiémi est-elle vraiment morte ? Pourquoi y a-t-il des cheveux partout ? Le père et la sœur de Chiémi vont être horrifiés par ce qu’ils vont découvrir sous le toit.

Décapitation mystérieuse

Cette histoire est un récit de vengeance d’outre-tombe. Si on peut penser qu’il s’agit là d’une idée plus classique, c’est sans compter sur l’étrangeté des manifestations. L’entité qui nourrit de la rancœur envers l’ex petit ami n’est pas réellement Chiémi, mais juste ses cheveux, « nés » d’un caprice du petit ami. Ces mêmes cheveux qui étaient menacés d’être coupés par Chiémi elle-même. Si le concept des spectres vengeurs aux longs cheveux n’est pas très répandu chez nous, c’est déjà plus commun au Japon, mais cette fois l’auteur y ajoute un twist en faisant des cheveux une entité propre. L’histoire est efficace avec des passages assez gores cette fois (Junji Ito ne verse pas si souvent que ça dans le gore finalement) et des visuels réussis notamment avec la tête de Chiémi suspendue à ses cheveux dans le grenier.

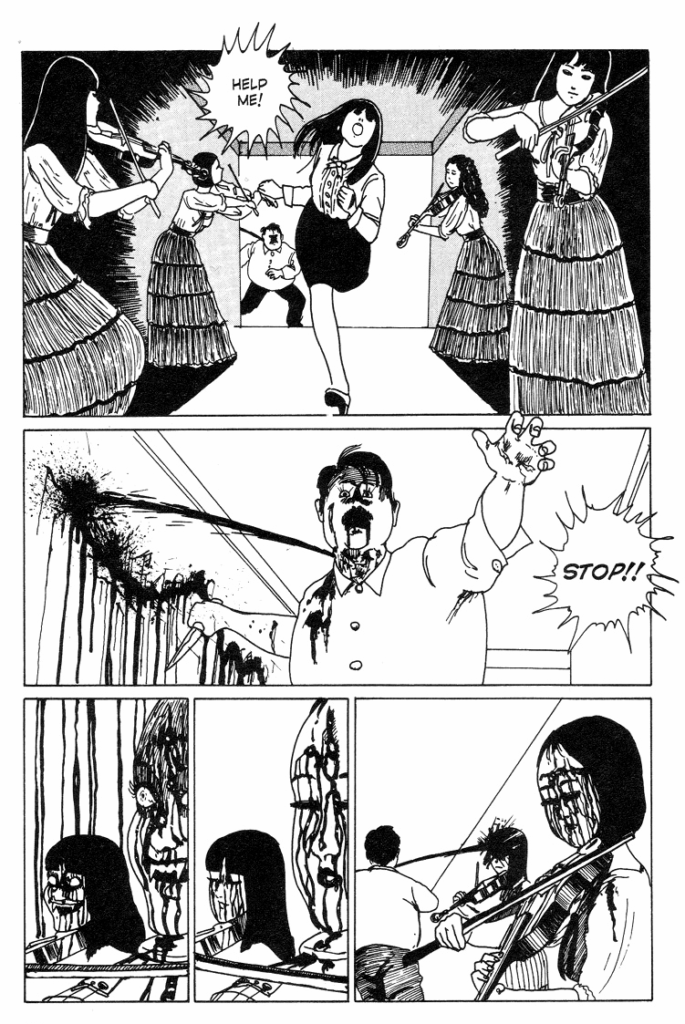

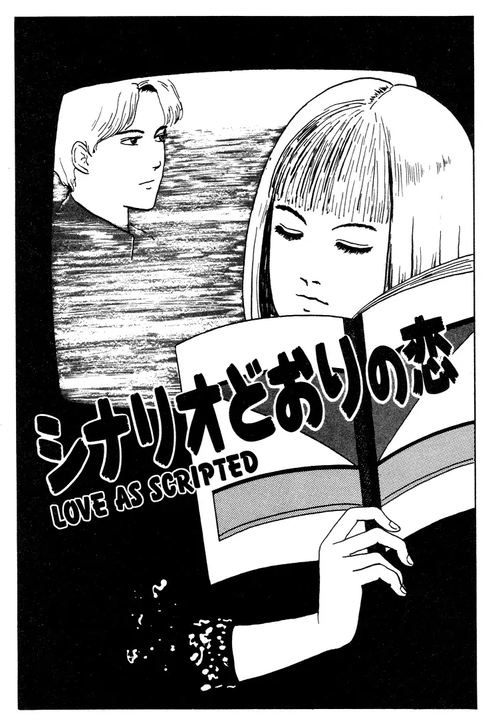

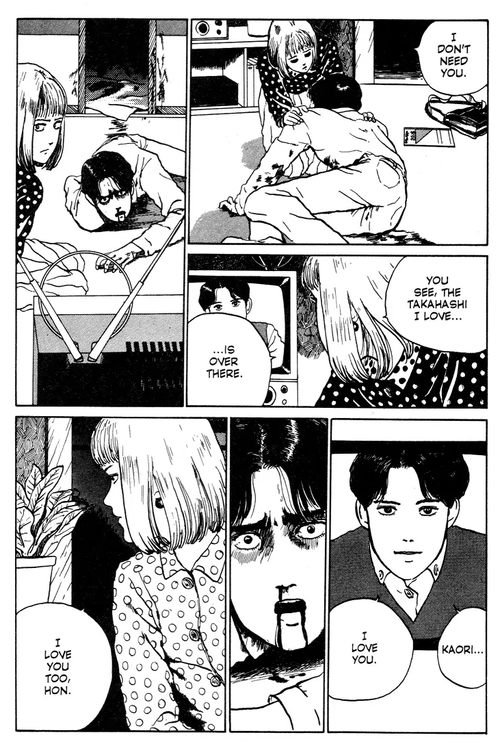

NOTRE AMOUR EN TROIS ACTES (1989)

Takahashi est un auteur en devenir, il écrit des pièces de théâtre pour une troupe amateure. Mais il a une fâcheuse tendance à changer de petite amie comme de chemise. Il se rapproche de Kaori qui vient de rejoindre la troupe, et qui tombe amoureuse de lui. Bien qu’une de ses amies l’avait mise en garde contre le caractère de playboy de Takahashi, elle s’est laissée prendre dans ses filets. Très imbu de sa personne, Takahashi donne une cassette vidéo de lui à ses anciennes conquêtes soi-disant pour qu’elles se sentent toujours avec lui. Kaori va perdre la tête face à tant d’arrogance et de mépris et le poignarder. Alors seulement elle jettera un coup d’oeil à la cassette, par curiosité. Elle va y découvrir un contenu de plusieurs heures avec Takahashi simulant un échange d’une pièce de théatre auquel elle est censée participer.

Comment devenir son propre rival

Elle va être à nouveau envoutée par le talent de Takahashi et sentir une proximité avec cet enregistrement. Mais le vrai Takahashi est toujours là, en train de se vider de son sang.

Il s’agit d’une sympathique histoire plus classique, au scénario digne d’un EC comics, qui suit la structure narrative de « l’arroseur arrosé » avec un Takahashi dont le plan pour se débarrasser de ses conquêtes va se retourner contre lui, sa cassette étant finalement bien trop efficace à détourner les filles de lui. Là encore c’est une histoire particulièrement courte de 19 pages seulement (des pages de mangas petit format, n’oublions pas, donc c’est plus court que des planches en A4). Mais l’idée fonctionne. À noter un aspect un peu plus moral dans cette histoire, une caractéristique qui disparaitra dans la majeure partie des futurs travaux de l’auteur, ce dernier ne s’intéressant pas plus que cela au concept de « l’arroseur arrosé » souvent utilisé dans les EC comics pour introduire de l’humour noir et rendre une sorte de justice divine pour punir le méchant.

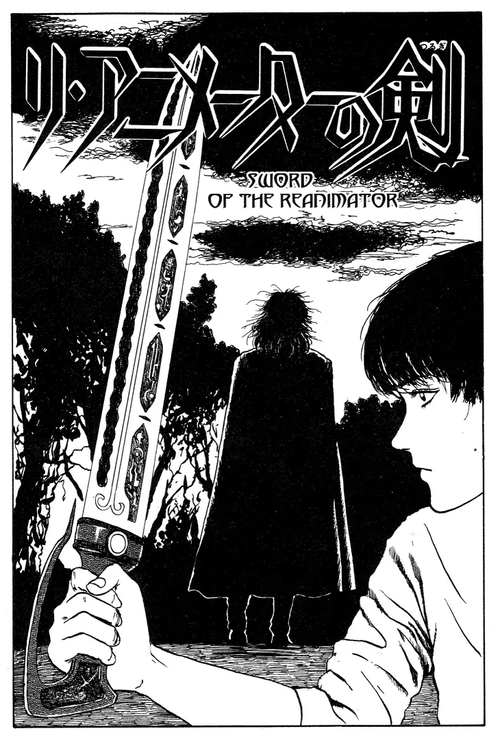

L’ÉPÉE DE RÉSURRECTION (1989)

Lors d’une balade nocturne, Keiji est témoin d’un phénomène étrange, des milliers de feux follets semblent aspirés dans le corps d’un homme étrange, le visage couvert de sang et brandissant une épée. Ce dernier essaie alors d’attenter à la vie de Keiji, qui s’échappe. Le lendemain, le grand père de Keiji décède, et le même homme étrange est convié dans la demeure familiale pour…le ressusciter. Keiji est alors témoin du pouvoir de cet homme qui plante son épée dans le corps du défunt et lui transfère les feux follets précédemment absorbés qui semblent plutôt être de la force vitale ou des âmes qu’il utilise pour réinsuffler la vie. Et apparemment ce n’est pas la première fois que les familles locales font appel aux services de ce sorcier. L’ennui, c’est que ce dernier reconnaît en Keiji un potentiel successeur, mais qu’il n’a pas l’intention de lui céder son pouvoir.

Le collecteur de vie

Il s’agit davantage d’une histoire fantastique que d’horreur, même si le pouvoir du sorcier peut avoir des effets horribles, notamment si les résurrections sont « annulées ». Ça se lit bien, mais ça ne fait pas partie des meilleures histoires de l’auteur. Globalement à ses débuts lorsqu’il s’essaye aux images choc qui sera plus tard sa marque de fabrique, il n’a pas encore la maitrise du style qui le fera connaître, et donc ses meilleurs histoires sont celles qui ont un fond plus intéressant. Et ce n’est pas trop le cas ici.

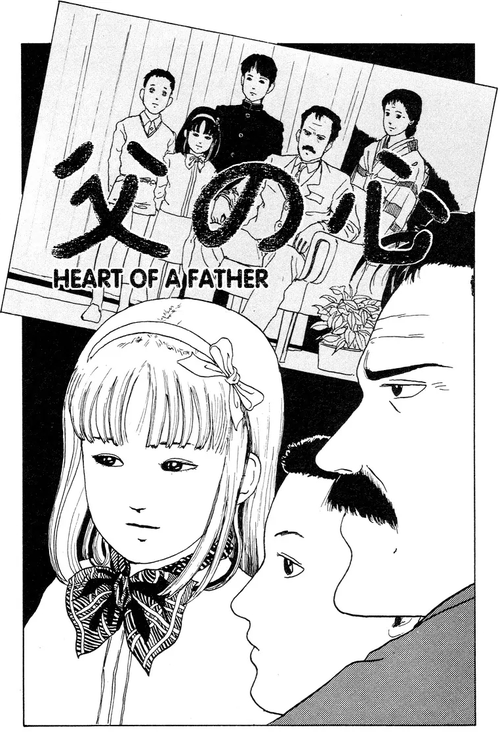

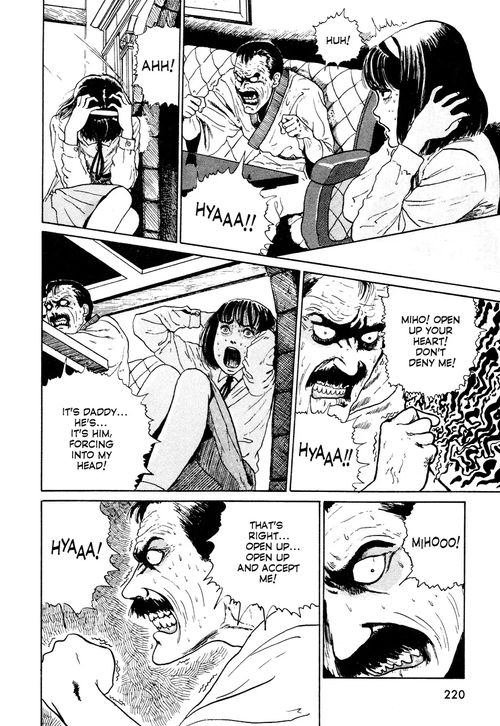

DANS LE COEUR D’UN PÈRE (1990)

Un père de famille assez strict a 3 enfants, 2 garçons et une fille : Eichi, Satoru et Miho. Mais chacun de ses efants souffre de migraines et de pertes de mémoire. Satoru ira jusqu’à se suicider. Eichi quant à lui cherchera de l’aide auprès de son ami Tsukasa, qui n’aura pas le temps de comprendre quelle aide il pourrait apporter avant que la petite sœur Miho vienne récupérer son frère, les yeux injectés de sang. Il semble qu’après chaque crise de migraine, les enfants se comportent bizarrement. Et cela pourrait avoir un rapport avec leur père. Eichi semblera littéralemlent possédé la nuit où il sera victime d’un accident mortel en vélo. Seule Miho va rester en vie. Et elle aussi montrera des comportements étranges. Tsukasa se rapprochera d’elle quelques années plus tard et comprendra que le père a la faculté de prendre possession du corps de ses enfants.

L’idée est très bonne et permet à Junji Ito de parler de sujets plus profonds cette fois, notamment la tyrannie paternelle, les abus envers des enfants.

Pas loin du viol mental…

Et il se permet même de ne pas rendre ses personnages trop manichéens, car le père aura une crise de conscience à la fin, lorsque son dernier enfant se sera suffisamment éloigné de lui pour que son pouvoir ne fonctionne plus. Au lieu d’essayer de poursuivre sa famille, c’est comme s’il subissait une cure de désintox express et qu’il comprenait qu’il était addict à un pouvoir trop tentant. Car le père a eu son lot de mauvais traitements aussi. C’est le cercle vicieux de la violence que pointe Junji Ito, les injustices qu’on répète quand on en a soi-même subi. La victime qui devient bourreau.

C’est une très bonne histoire, même si pas très orientée « horreur » non plus. Les débuts du mangaka n’étaient pas encore marqués par l’omniprésence de concepts visuellement horrifiques, mais avec pas mal d’idées de récits fantastiques. Si son dessin n’est donc pas aussi important et se contente surtout d’être fonctionnel, il a parfois de très bonnes idées de fond, et ce sont les histoires qui marquent le plus.

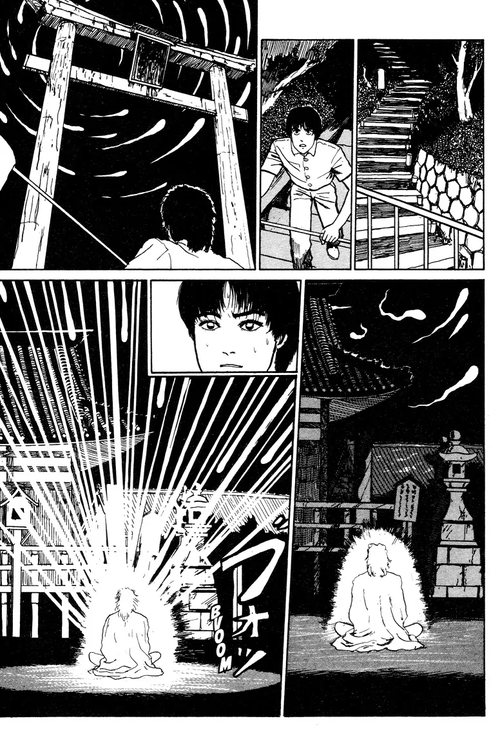

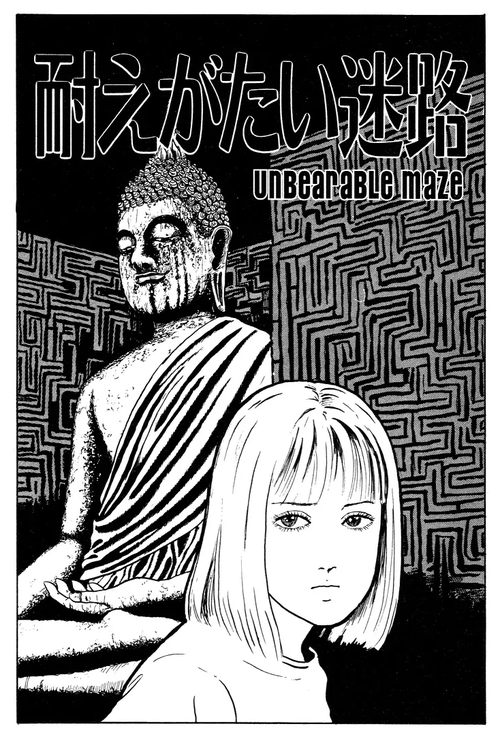

L’INSOUTENABLE LABYRINTHE (1990)

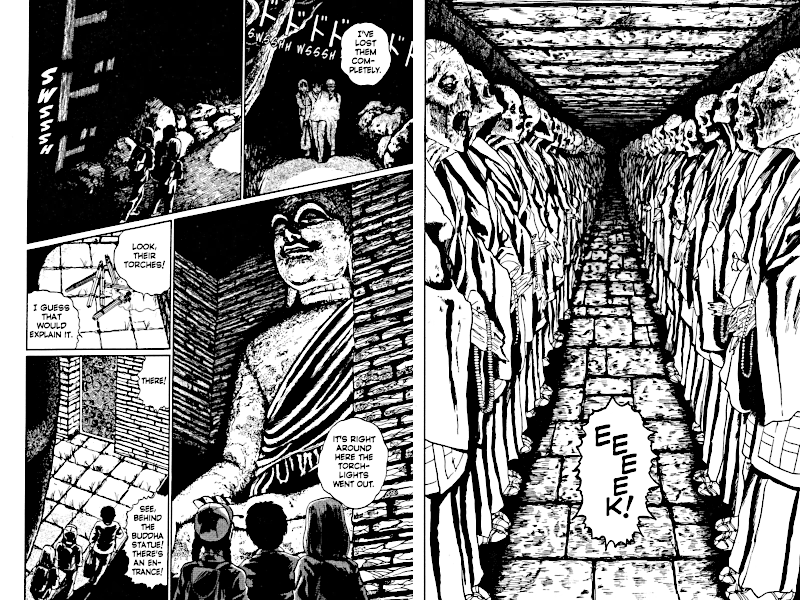

Sayako et Noriko, deux jeunes filles, font une randonnée en montagne. Noriko espère convaincre Sayako, qui souffre du regard des autres, de revenir à l’école. Mais lord de leur périple, elles perdent leur chemin et se retrouvent dans un temple bouddhiste perdu dans les bois denses de la montagne. Elles y sont d’abord accueillies, mais les moines insistent un peu trop pour qu’elles restent méditer et trouver la paix intérieure. Sayako est tentée à cause de sa phobie sociale et les deux amies se retrouvent à rester quelques jours. Elles vont croiser une autre jeune fille qui a prétendu rejoindre ce culte pour enquêter sur la disparition de son frère. En effet il semblerait que les moines se soient écarté du bouddhisme traditionnel et qu’il se passe des choses étranges dans cette montagne. Alors qu’elles chercheront le frère de leur nouvelle amie, elles vont s’enfoncer dans les profondeurs labyrinthiques d’un temple rempli de moines…apparemment momifiés.

Atmosphère flippante

Voilà une histoire quelque peu angoissante, avec un dessin qui commence à installer une atmosphère sombre et malsaine, même s’il ne s’agit pas encore de body horror. C’est une histoire cependant davantage ancrée dans la culture asiatique puisqu’un élément détourné qui devient source de terreur est la présence des moines pratiquant le sokushinbutsu. Le terme sokushinbutsu désigne la momification d’un moine à travers une pratique ascétique extrêmement rigoureuse jusqu’à sa mort. Dix-huit momies existent à travers le Japon, dont huit dans la seule préfecture de Yamagata. C’est visiblement quelque chose qui est possible et dont l’étrangeté peut facilement devenir le thème d’une histoire d’horreur, surtout poussée à l’extrême comme le fait Junji Ito. Pas de thématique de fond profonde ici (encore que…on pourrait y voir un commentaire sur le fanatisme religieux), mais une expérience d’horreur plus viscérale s’inspirant de pratiques réelles pouvant devenir terrifiantes si détournées. Elle parlera davantage aux claustrophobes et aux anxieux sociaux, mais visuellement c’est déjà plus abouti.

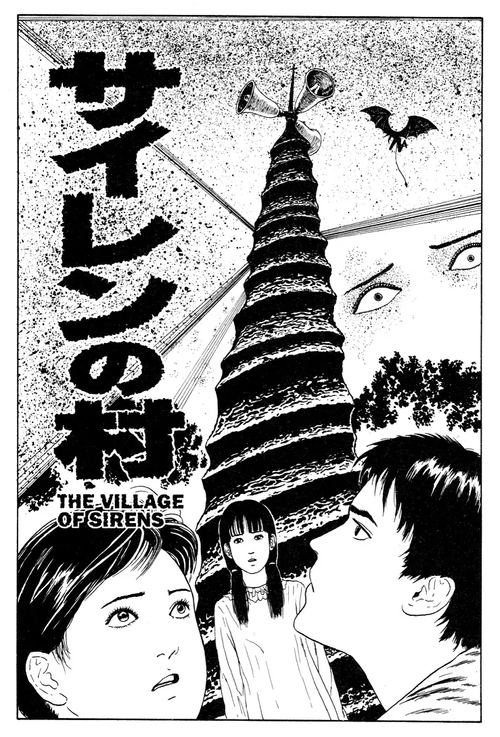

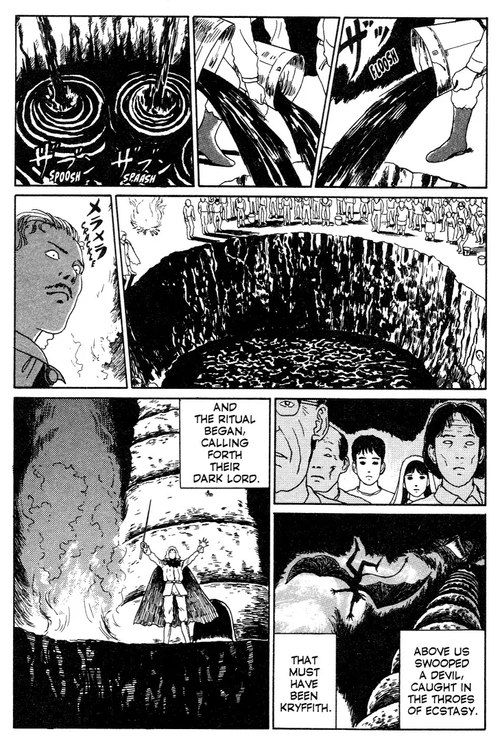

LE VILLAGE AUX SIRÊNES (1990)

Une autre histoire plus fantastique, avec un village sous l’emprise d’un sorcier cherchant à faire revenir un démon avec des sacrifices de nourrissons. Les personnages principaux, natifs de ce village mais partis travailler en ville, retrouvent leur famille envoutée et transformée par d’horribles sirènes qui retentissent chaque nuit. Celles-ci hypnotisent les habitants jusqu’à faire d’eux des créatures dévouées aux démons ancestraux qui étaient enfermés depuis des siècles sous l’église, mais récemment libérés par le sorcier.

C’est une sympathique histoire, mais sans doute celle qui lorgne le plus vers la dark fantasy assumée avec un récit d’apocalypse, un sorcier et des démons. Si Junji Ito imaginera des choses bien plus folles par la suite, elles seront aussi plus ancrées dans un quotidien banal contemporain peuplé de gens qui ne croient pas au surnaturel, comme chez Lovecraft où chaque personnage ne meurt pas victime d’une invasion de monstres mais perd plutôt la raison pour avoir contemplé l’inconnu insondable alors qu’il était habitué à un quotidien moderne régi par la science.

Rituel démoniaque

Ici, l’histoire fait davantage appel à des concepts judéo-chrétiens pour nous dépeindre une histoire d’invasion des enfers. L’idée des sirènes résonnant depuis une tour démoniaque reste en tous cas une bonne idée visuelle, évoquant les alertes à la bombe angoissantes en période de guerre. L’histoire se permet aussi un commentaire sur l’exil des jeunes dans les villes, responsable de la transformation du village en ville fantôme vulnérable aux méfaits d’un maire malintentionné (ici le sorcier). Un problème de dépopulation des campagnes qui a frappé le Japon, mais aussi d’autres pays.

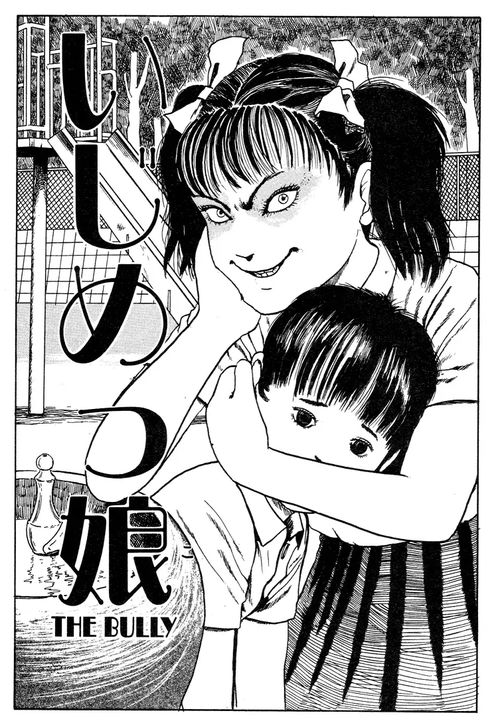

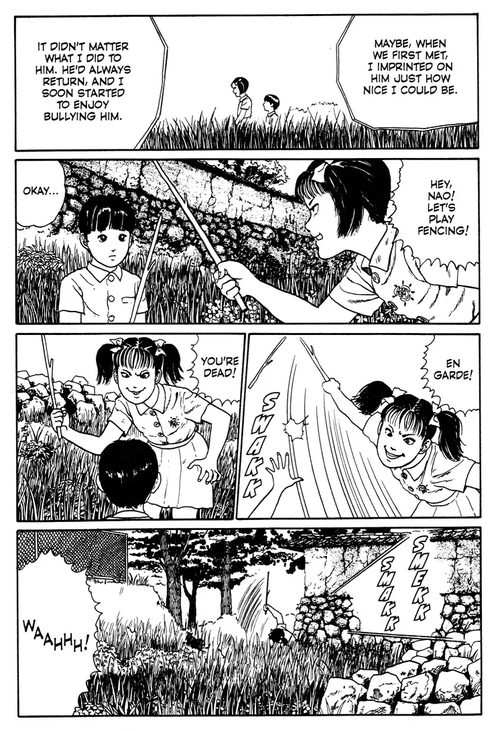

LA SADIQUE (1990)

Les deux dernières histoires sont centrées sur des personnages aux comportements assez ignobles, mais elles font partie des meilleures du recueil.

Une jeune femme nommée Kuriko raconte à un ami une part sombre d’elle-même dont elle se souvient. Elle va évoquer le temps où, alors qu’elle venait au parc pour regarder jouer un garçon qui lui plaisait, une femme lui a confié son petit garçon Naoya à la présence envahissante. Pour retrouver sa liberté, elle a fait en sorte de le martyriser de plus en plus cruellement afin que ce garçon ne veuille plus jouer avec elle. Le souci, c’est que ce gosse semblait avoir un étrange penchant masochiste et n’a pas renoncé à la voir. Alors Kuriko a continué, jusqu’à finalement prendre un plaisir sadique à le torturer, et à faire de ce garçon dont elle voulait se débarrasser sa raison de vivre. Le flash back sur son enfance terminé, les relations dysfonctionnelles ne cessent pas. On apprend que Naoya, 20 ans après tout cela, nourrit des sentiments pour Kuriko et souhaite l’épouser. On pense d’abord qu’il est véritablement maso, mais il va ensuite disparaitre après avoir fait un enfant à Kuriko. Il ne sera jamais révélé si cela faisait partie d’un plan secret de Naoya pour se venger et faire de Kuriko une mère célibataire, ou s’il était vraiment amoureux et qu’un accident lui est arrivé. Toujours est-il que Kuriko se retrouve seule, à nourrir du ressentiment et va commencer à trouver la présence de son fils…envahissante également.

Mince alors ! C’est rigolo d’avoir un souffre-douleur

Perversion, sadisme et masochisme chez les enfants ! Tout un programme. Junji Ito brise le tabou et nous montre des dysfonctionnements sociaux dont on parle rarement chez les enfants. Et qui pourtant sont réels. Et il ne se contente pas de brosser des portraits caricaturaux puisqu’il nous montre une gamine en apparence bien sous tous rapports avoir de bonnes raisons d’être agacée par un gamin pot-de-colle. Et comment elle peut sombrer dans la méchanceté et finir par y prendre goût. Quant au petit Naoya, on peut supposer qu’il souffrait d’une forme du syndrome de Stockholm en s’attachant à son bourreau qui était également sa seule « amie ». Et l’auteur va plus loin en montrant comment ces schémas dysfonctionnels, même endormis pendant 20 ans, peuvent revenir en fonction des circonstances. C’est une histoire marquante par son analyse de l’âme humaine et sa fin qui fait froid dans le dos.

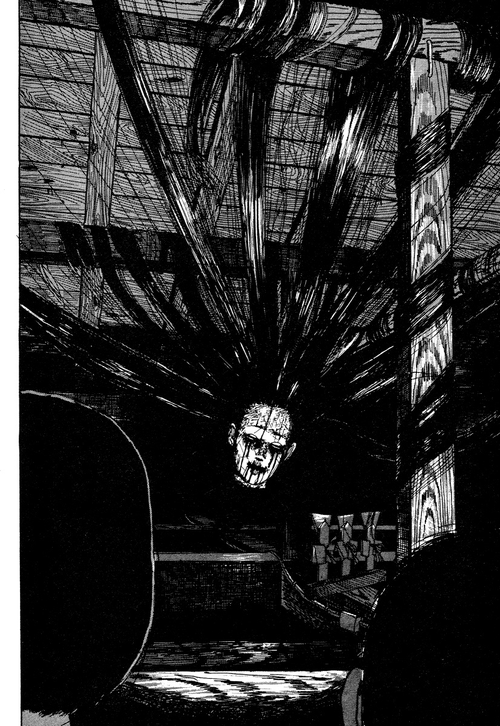

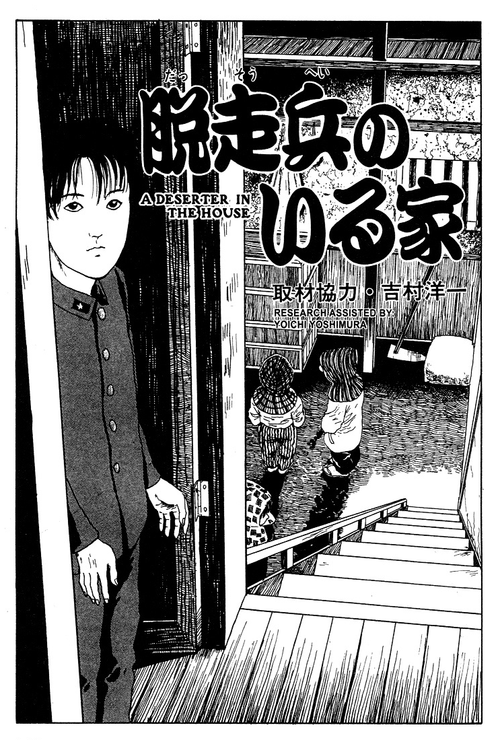

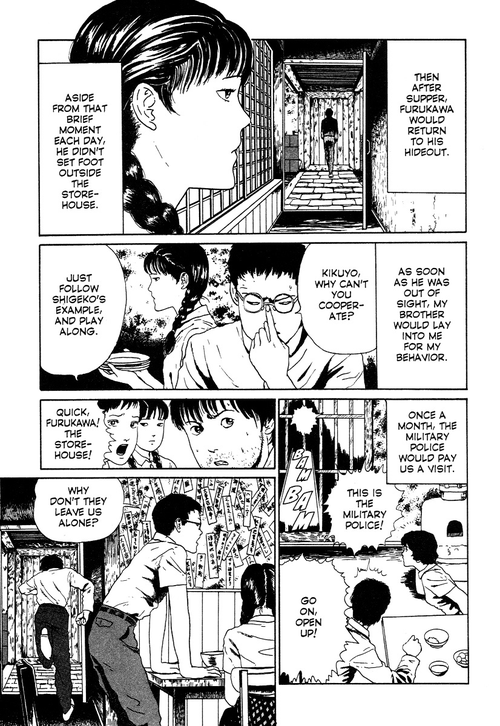

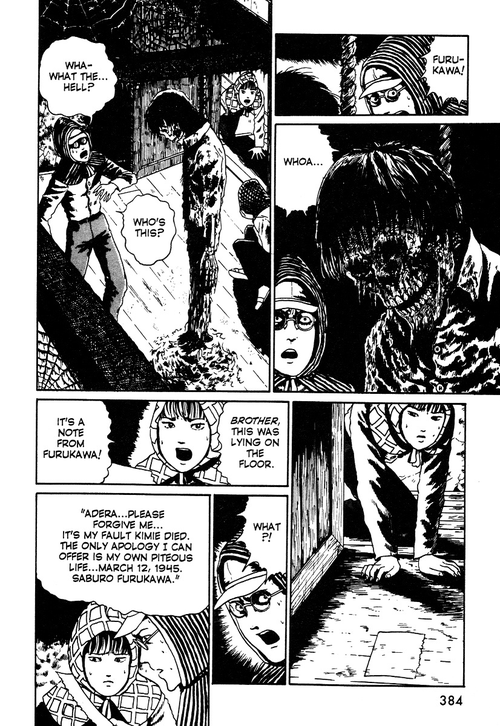

LE DÉSERTEUR

Enfin l’histoire qui donne son titre au recueil. Et quelle histoire ! Une fratrie de frères et sœurs abritent dans leur grenier un déserteur de la seconde guerre mondiale, Furukawa, un ancien camarade de leur enfance. Mais rapidement on se doute de quelque chose d’anormal. Ils lui racontent que dehors la guerre fait rage et que le Japon tient tête aux américains et ont débarqué sur leurs cotes. Ce qui évidemment n’est jamais arrivé. Puis on apprend que cette fameuse guerre est en réalité terminée depuis 8 ans. Les prétendus « amis » de Furukawa le manipulent pour le persuader que la guerre continue en le coupant de toute source d’information. Ils demandent même à un voisin, ancien soldat, d’organiser de fausses descentes de police militaire pour le terroriser et le condamner à une existence de reclus. Il est cloitré dans le grenier où personne ne va jamais le voir et ne descend que le soir pour partager un maigre repas.

Les drames de la guerre nous font aussi perdre notre humanité

Bien sûr, ce que ces gens lui font subir est ignoble, mais Ito nous exposera les raisons motivant cette cruauté au travers de souvenirs. Ces gens ont aussi souffert de la décision de Furukawa, ils ont pris des risques pour le cacher et ils ont perdu une de leurs sœurs. Mais le destin leur réserve une surprise sous la forme d’un final s’aventurant dans le surnaturel et l’horreur. Furukawa, au bout du rouleau, est retrouvé un soir mort, pendu dans le grenier. Mais ce n’est pas le seul élément perturbant.

C’est une histoire très efficace, surtout considérant son format de 30 pages à peine. L’auteur réussit à donner une personnalité à chacun de ses personnages, de l’ainé cruel aux sœurs plus réticentes à poursuivre cette mascarade, jusqu’au fragile Furukawa qui fait de la peine. L’ambiance est très réussie et le final glaçant. Il n’y a rien de superflu, chaque dialogue et image contribue à faire de cette histoire une des plus réussies de l’auteur. Le dessin s’améliorera encore par la suite mais a atteint un niveau convenable en cette année 1990.

Un secret encore plus sombre

En conclusion c’est globalement un recueil de bonne facture avec des histoires intéressantes, malgré un style de dessin qui se cherche encore. Mais si on a connu Junji Ito à travers ses travaux plus récents, on peut être déçu du caractère moins horrifique de la plupart des récits, par son style encore peu exubérant et la quasi absence de « body horror ». Le public de ses anciens travaux ne sera pas forcément le même que celui de ses publications récentes. Pour ma part, je trouve qu’il y a du bon et du moins bon dans tous ses travaux, toutes périodes confondues. C’est pourquoi je chroniquerai la plupart des recueils édités (je me réserve le droit cela dit d’en sauter 1 ou 2 qui ne sont vraiment pas ma tasse de thé. Par exemple, je n’ai jamais accroché aux histoires de l’insupportable gamin Soïchi).

Rendez-vous pour la suite dans un prochain article !