* SOUS LE MONDE *

– 1° PARTIE –

1° partie : Chronique du graphic-novel NEONOMICON et de la série PROVIDENCE (tome 1 & 2)

Date de publication originelle : 2011 + 2015 – 2016

Auteurs : Alan Moore (scénario) & Jacen Burrows (dessin).

Genre : Horreur.

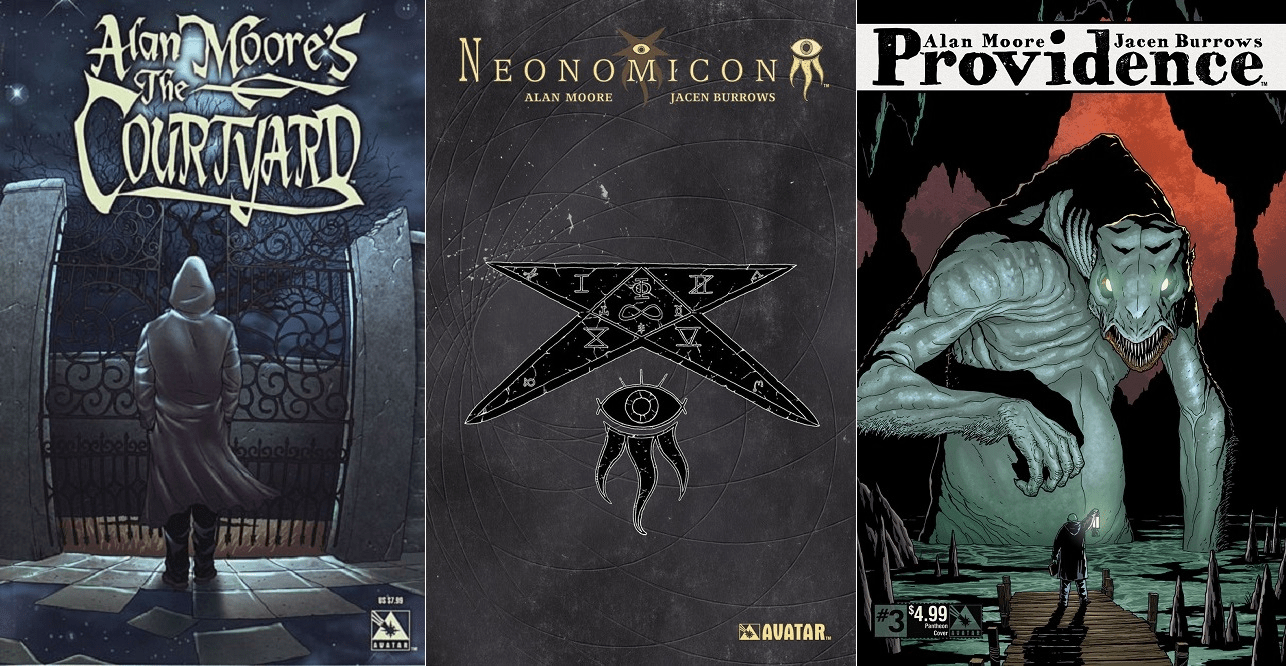

Éditeur VF : Panini Comics, 136 pages pour le tome 1, 144 pages pour le tome 2. La série sera ensuite rééditée en intégrale de 544 pages, puis avec une version omnibus de 720 pages intégrant le graphic-novel NEONOMICON et son prologue THE COURTYARD.

Urban Comics pour la première édition de NEONOMICON (et THE COURTYARD) en 149 pages.

Éditeur VO : Avatar

Attention : Certains ouvrages rendent fou…

Cet article portera sur les deux premiers tomes de la série PROVIDENCE, réalisée entre 2015 et 2017 par le scénariste Alan Moore et le dessinateur Jacen Burrows.

Puisque l’épisode final de la série fait également office de suite et fin au graphic-novel NEONOMICON, nous en toucherons également quelques mots en introduction.

Cet article, publié en deux parties (la seconde partie sera entièrement dédiée au tome 3 de la série PROVIDENCE), est une retranscription de l’enquête réalisée par Théodore Tornado, professeur à la faculté du Boléro de Ravel de Thonon (et apparenté à un certain chroniqueur de C.A.P), disparu dans des conditions mystérieuses.

Attention : Il contient quelques éléments-clés, susceptibles de révéler des secrets dangereux pour votre santé mentale et pour votre salut…

Introduction de l’auteur Théodore Tornado :

Mon enquête se déroulera en quatre temps, en commençant par une introduction dévolue au graphic-novel NEONOMICON. Soit un chapitre pour chaque tome de la série, les trois recueils étant plus ou moins conçus comme autant d’actes (de quatre épisodes chacun), sur le modèle de la thèse, de l’antithèse et de la synthèse.

PROVIDENCE est censée être l’œuvre définitive du scénariste Alan Moore dans la perspective d’offrir aux lecteurs une relecture moderne et infiniment ambitieuse de la bibliographie de l’écrivain Howard Phillips Lovecraft et de son héritage littéraire nimbé de mystère.

N’y allons pas par quatre chemins : Le but de mon enquête est de percer, à travers la vision de l’auteur de WATCHMEN et de V POUR VENDETTA, les secrets qui nous permettront, peut-être, de découvrir l’origine de la création du Necronomicon et, par extension, de trouver la clé menant aux portes de l’au-delà, à la recherche des Grands Anciens…

Au programme :

Le début de la fin… Ou la fin au début… Enfin je me comprends…

1) NEONOMICON :

Lorsque le premier épisode de PROVIDENCE est publié, il est entendu que c’est le début d’une série qui se lit dans la continuité de NEONOMICON, un roman graphique en six parties paru initialement en 2011. Celui-ci est constitué d’un prologue (intitulé THE COURTYARD) adapté d’un récit en prose initialement écrit par Alan Moore, mais transposé sous forme de comicbook par le scénariste Anthony Johnston. Les quatre épisodes du récit principal ont été écrits directement par Alan Moore et l’ensemble est mis en image par Jacen Burrows.

Le pitch s’appuie sur une enquête policière dans le milieu du paranormal, à travers laquelle Moore imagine une trame narrative sur fond d’hommage à Lovecraft.

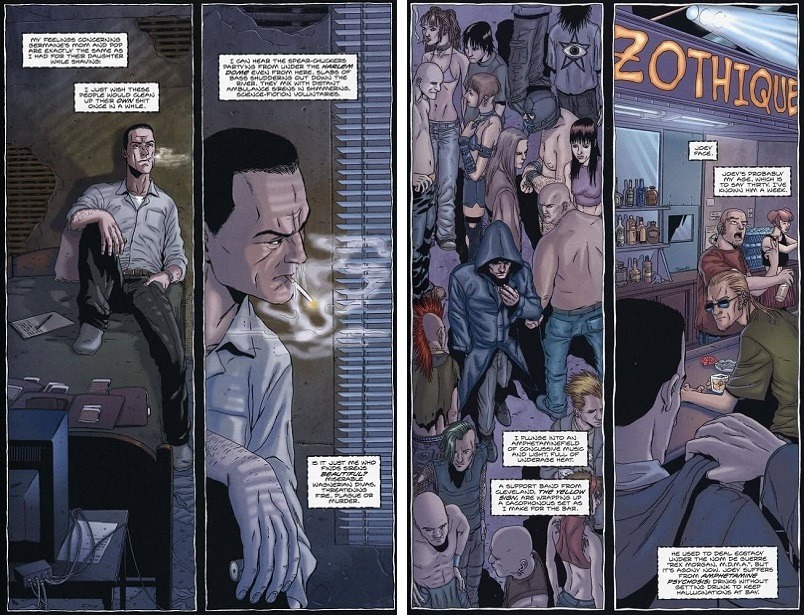

Les planches en dyptique de THE COURTYARD.

NEONOMICON regroupe ainsi deux récits distincts qui finissent par n’en former qu’un :

1) Dans THE COURTYARD, l’agent du FBI Aldo Sax enquête sur une série de meurtres par mutilation, à priori identiques, mais perpétrés par moult personnes qu’aucun lien ne semble relier. Sa piste le mène finalement à un club newyorkais dans le quartier de Red Hook (c’est bon pour la ref’ ?), où il découvre qu’une drogue est probablement à l’origine de ces meurtres…

2) Dans NEONOMICON, nous faisons un bon de quelques mois et suivons cette fois les agents Gordon Lamper et Merril Brears, lesquels reprennent l’enquête alors que leur prédécesseur est interné dans un asile, semblant désormais parler une langue inconnue et incompréhensible. La piste les conduit jusqu’à la ville côtière de Salem où semble sévir une secte macabre toute à la gloire d’un dieu maudit nommé Dagon (cette fois j’imagine que vous l’avez, la ref’)…

NEONOMICON : Une simple enquête dans le paranormal ?

Sacré Alan Moore ! Lorsque la publication de NEONOMICON (“Neo” pour “Nouveau”) a été annoncée, une rumeur insinuait que le scénariste avait réalisé ce comicbook afin de payer ses impôts ! Certes, le plus grand auteur de comics de son temps faisait alors face à des problèmes financiers (il avait d’ailleurs perdu, sur la banquette d’un taxi, ses premiers travaux lovecraftiens !) mais, comme d’habitude, il allait tout de même démontrer sa capacité à surpasser tout le monde, même en écrivant – soi-disant – une simple histoire linéaire et facilement accessible !

Pour ce qui est de l’hommage à Lovecraft, Alan Moore développe d’amblée une toile de fond qui s’avère aussi personnelle que cohérente.

Bourré de références à l’univers du Mythe de Cthulhu, puisant ses sources dans les écrits de Lovecraft aussi bien que dans ceux de ses héritiers littéraires, le récit d’Alan Moore affirme néanmoins son indépendance et son individualité en interprétant librement certains éléments Lovecraftiens, dont la violence latente et les métaphores sexuelles deviennent, sous sa plume, explicites et ostentatoires.

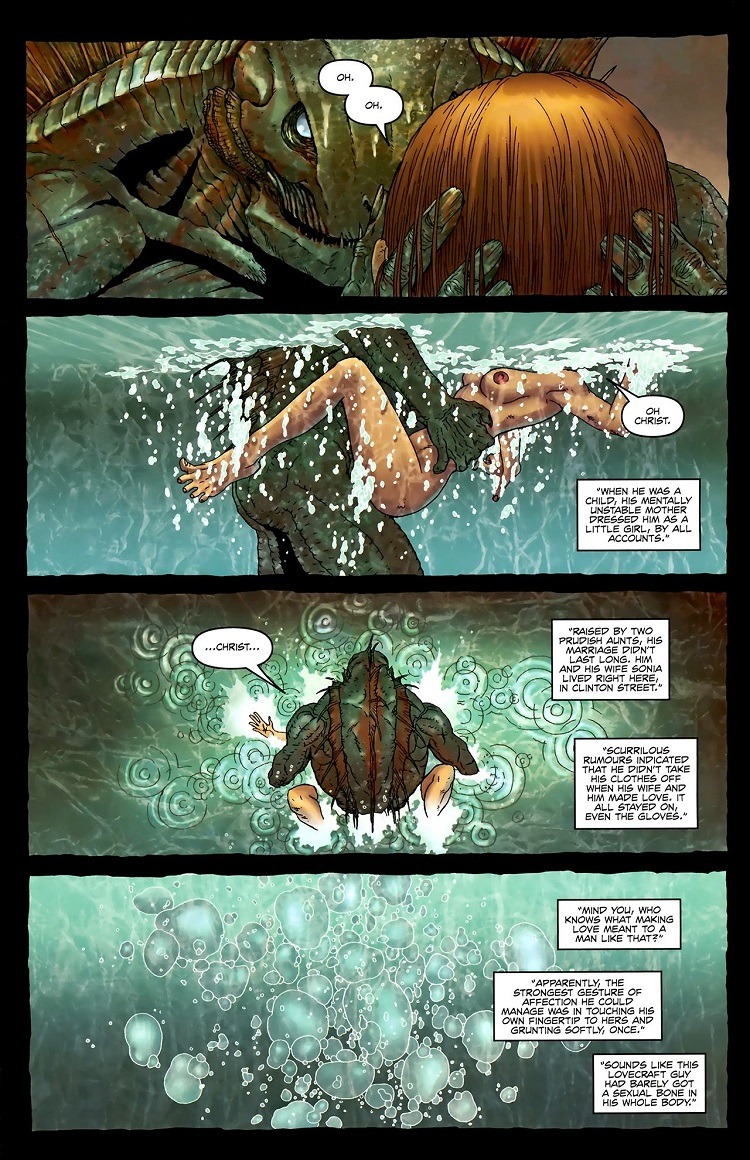

Meryl Brears, une nymphomane comblée…

NEONOMICON est une œuvre sulfureuse, à ne pas mettre entre toutes les mains, car l’interprétation que propose Alan Moore de la cosmogonie du maître de l’horreur indicible affiche littéralement ce qui ne relevait jusqu’ici que de la simple allusion, voire du sens caché.

Pour autant, cette transposition frontale (et insoutenable) ne saurait faire passer le récit d’Alan Moore pour de la simple illustration racoleuse vaguement inspirée des nouvelles de Lovecraft. Car notre scénariste s’empare de ce matériel pour témoigner de son propre point de vue sur cet écrivain qu’il considère comme l’une de ses principales sources d’inspiration, en même temps qu’il en condamne le racisme et les idées réactionnaires sous-jacentes. Ainsi, dans NEONOMICON, les personnages principaux sont soumis au mal dans une forme de logique qui veut que la punition soit équivalente à leurs fautes, dont l’essence fait écho aux tabous et aux préjugés qui jalonnent la bibliographie lovecraftienne : Aldo Sax, l’enquêteur qui intervient dans le prologue, est un professionnel aussi efficace et brillant qu’il est méprisant et raciste. Les pistes qu’il soulève l’emmenant immédiatement vers un mal à sa mesure qui va s’empresser de le dévorer. Meryl Brears, sorte de Dana Scully nymphomane et bourrée de névroses, sera victime d’un démon aux pulsions sexuelles insatiables. Gordon Lamper, le dernier des enquêteurs, est irréprochable, et c’est un homme de couleur…

L’agent Aldo Sax a perdu sa raison quelque part dans lespace et le temps…

Alors que l’on pourrait penser que ce récit fait office d’œuvre mineure, perdue quelque part dans la carrière du créateur de WATCHMEN, on s’étonne de la richesse de son sous-texte, qui démontre le talent d’un auteur capable, même dans ses travaux les plus anecdotiques, de faire preuve d’esprit et de synthèse conceptuelle.

Pour ne rien gâcher, la narration choisie par Alan Moore est aussi simple qu’efficace. On a certes connu le scénariste plus inventif, mais l’ensemble se lit d’une traite et l’on regrette immédiatement, une fois le livre refermé, que les aventures de ces enquêteurs au royaume du mal ne continuent pas sur toute une série de tomes !

Le prologue THE COURTYARD est mis au point par le scénariste Anthony Johnston, qui réalise un très beau travail d’adaptation à partir de la prose d’Alan Moore. Je l’ai trouvé beaucoup plus créatif ici (avec son système des deux vignettes verticales par planche) que sur FASHION BEAST, une autre adaptation d’un autre récit signé Alan Moore.

Les personnages de NEONOMICON reviendront en 2017, lors de l’épisode final de PROVIDENCE, qui servira ainsi de lien entre les deux histoires…

2) PROVIDENCE, tome 1 :

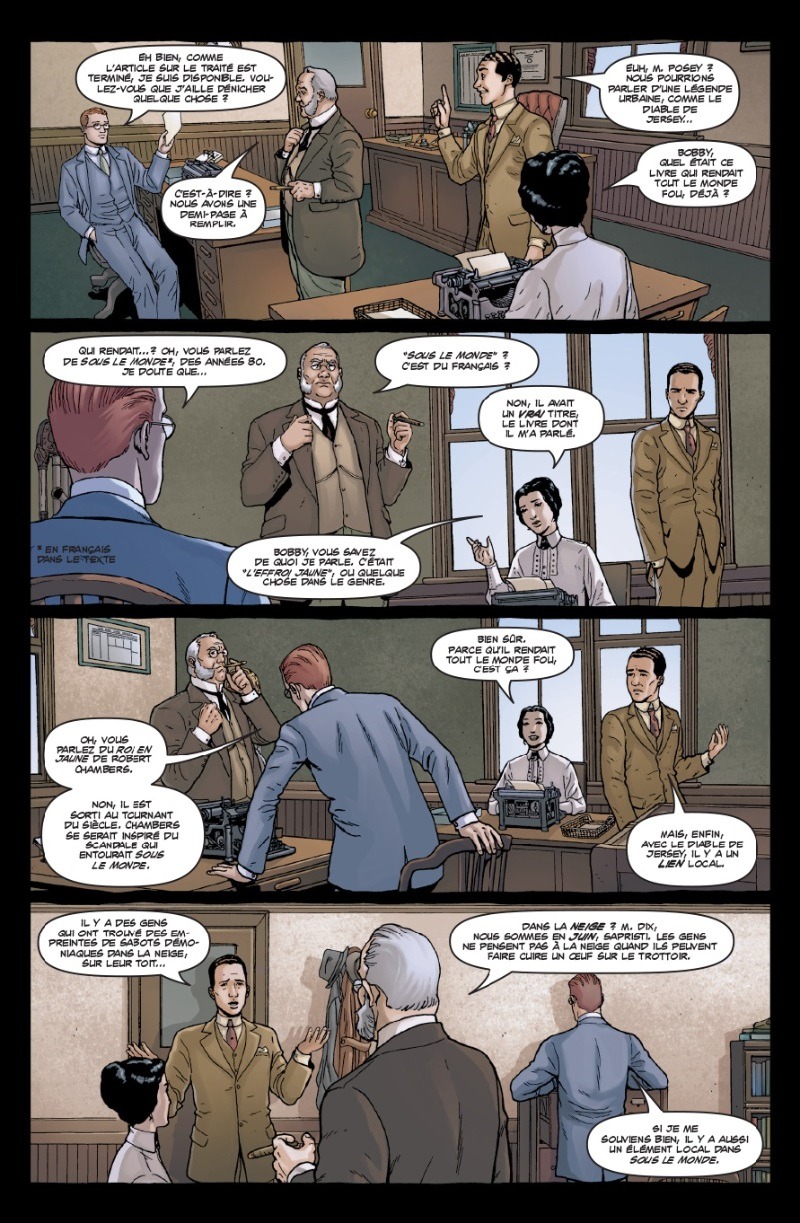

Le pitch : 1919. Robert Black, un journaliste new-yorkais, propose à son patron de combler les vides de la prochaine édition de son journal avec un article racoleur, du genre à déterrer les faits divers sordides. Il pense au livre SOUS LE MONDE, un brûlot ayant soi-disant poussé ses lecteurs au suicide pur et simple ! Mais il lui faut d’abord mener une enquête afin de retourner à la source de sa publication.

Se faisant, Black va sillonner les tréfonds de la Nouvelle-Angleterre en quête de ce mystère, qui va le fasciner au point de lui faire oublier l’objet initial de ses recherches, et le mener vers un monde caché des plus obscurs…

La constance narrative de la série : Chaque planche (quasiment) est découpée en quatre vignettes, de la largeur de la page.

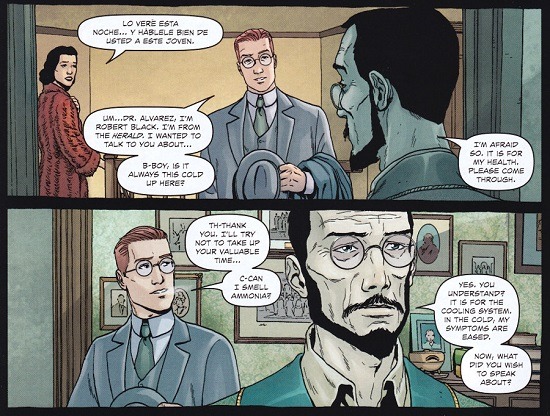

La série débute un peu comme une remise à plat des nouvelles les plus emblématiques d’H.P. Lovecraft. Les quatre premiers épisodes sont ainsi l’occasion pour le lecteur de reconnaitre à chaque fois l’un des récits les plus populaires de l’écrivain (L’AIR FROID pour le premier chapitre, HORREUR À RED HOOK pour le deuxième, LE CAUCHEMAR D’INNSMOUTH pour le troisième et L’ABOMINATION DE DUNWITCH pour le dernier).

Cette “compilation” de récits célèbres n’est pas gratuite, car Alan Moore les utilise en les mêlant à sa propre intrigue, permettant au final que l’ensemble forme un tout indissociable et homogène. Et c’est là que réside l’un des principaux intérêts de la série : Réinvestir les nouvelles éparses de Lovecraft et les intégrer dans un ensemble mythologique cohérent et moderne, où chaque élément est lié afin de constituer un unique récit.

Il ne s’agit toutefois pas d’une adaptation au sens propre, car aucun des personnages selon Alan Moore (à ce stade de la série) ne porte le même nom que ceux d’H.P. Lovecraft et même le mythique “Necronomicon” a été ici transformé en “Livre de la Sagesse des Étoiles” ! On est donc bel et bien dans une forme de relecture, tout en restant dans l’hommage pur, restituant pleinement l’esprit initial de l’univers Lovecraftien.

Nous restons également dans la lignée de NEONOMICON, à savoir qu’Alan Moore n’y va pas avec le dos de la cuillère dans le domaine de l’horreur et du sexe frontal, illustrant franchement tout ce que l’écrivain ne se permettait pas. Et puisque Lovecraft était paradoxalement, comme nous l’avons lu plus haut, un puritain pétri de préjugés (racisme, homophobie, antisémitisme), Moore profite de sa liberté d’adaptation afin de corriger le tir et rétablit ainsi directement ces notions dans son récit (héros juif et homosexuel, policier gay et raciste, etc.). Il le fait toutefois avec plus de retenue que dans NEONOMICON, même si l’on devine qu’il ménage savamment ses effets en commençant par être subtil, pour se lâcher davantage dans les prochains épisodes…

Ainsi, la relecture de la mythologie lovecraftienne par Alan Moore, c’est une combinaison savamment équilibrée entre le maintien des fondamentaux, et le sévère dépoussiérage d’éléments intrinsèquement liés à cette mythologie.

COOL AIR, par Alan Moore…

Après NEONOMICON, Moore préserve donc son indépendance en continuant à gloser certains éléments Lovecraftiens, sa métaphrase assumant toujours cette volonté de réintroduire les connotations et les diverses orientations sexuelles jadis évacuée par l’écrivain.

Soit l’hommage ultime d’un auteur à l’une de ses idoles, hommage à la fois sincère, critique, analytique, et rehaussé d’un point de vue personnel quant aux éléments fondateurs du Mythe de Cthulhu.

Ce que Lovecraft n’osait pas faire, Alan Moore le fait…

Contrairement à NEONOMICON, cependant, Alan Moore renoue directement avec le décorum originel des nouvelles de Lovecraft (les années 20, l’envers du décor étasunien), ainsi qu’avec l’enquête classique et le cadre gothique, glauque et lugubre de la Nouvelle-Angleterre. On suit ainsi le parcours du personnage principal en retrouvant cette sensation envoûtante et mystérieuse, alors que l’on plonge avec lui, lentement mais inexorablement, vers un ailleurs sombre, secret et défendu, qui nous mènera peut-être à la découverte de créatures cosmiques et ténébreuses tels Cthulhu, Dagon et toute la clique…

Comme il le fait avec chacune de ses créations, Alan Moore va commencer par une phase de déconstruction de tous les clichés inhérents au genre consacré (dépoussiérant au passage le cadre gothique suranné tel qu’on le concevait dans les années 20) avant de reconstruire ce dernier en lui apportant un surplus de sens et diverses couches de sous-texte. Il est donc passionnant d’observer le travail du scénariste dans son entreprise de lier la petite histoire avec la grande et, déjà, on peut imaginer que les horreurs lovecraftiennes vont servir de métaphore visant à dénoncer quelques maux de notre monde bien réel…

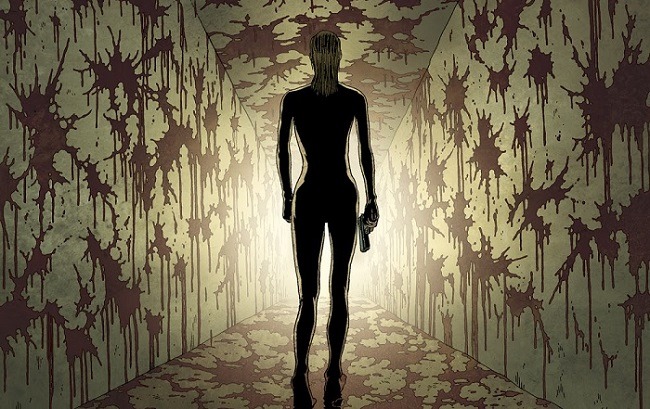

Le pauvre Robert Black s’enfonce dans les mystères du monde d’en dessous…

3) PROVIDENCE, Tome 2 :

À ce stade de la série, Alan Moore continue de nourrir son récit de références aux nouvelles originelles de Lovecraft. Mais contrairement au premier tome, dans lequel chaque épisode dissimulait un hommage à une nouvelle emblématique, il multiplie ici ces références tout en les rendant moins facilement identifiables, comme si elles étaient distillées au compte-gouttes. Ainsi, le second épisode de ce recueil (L’ABÎME DU TEMPS) contient des éléments issus de plusieurs nouvelles lovecraftiennes, telles DANS L’ABÎME DU TEMPS, HERBERT WEST RÉANIMATEUR et MONSTRE SUR LE SEUIL. En gros, plus on avance dans l’univers de Lovecraft, plus les références sont nombreuses et diffuses…

Maintenant, l’intrigue toute linéaire du récit prend un tournant inattendu dans la mesure où le scénariste cherche à lier son récit avec la vie de l’auteur de Providence (d’ailleurs Moore est également l’auteur de PROVIDENCE puisque c’est le titre de sa série !). On assiste ainsi, dans ce second tome, à une étonnante tentative de lier le réel avec la fiction, c’est-à-dire l’un des thèmes forts de l’auteur de PROMETHEA

D’une manière quasi-inintelligible (heureusement que c’est expliqué dans le rédactionnel !), Moore diffuse également tout un tas de références à la famille de Lovecraft, semblant se diriger progressivement vers le personnage réel. Et alors que Robert Black se rapproche peu à peu de la ville de Providence, il croise de manière indirecte les aïeux de l’auteur du Mythe de Cthulhu.

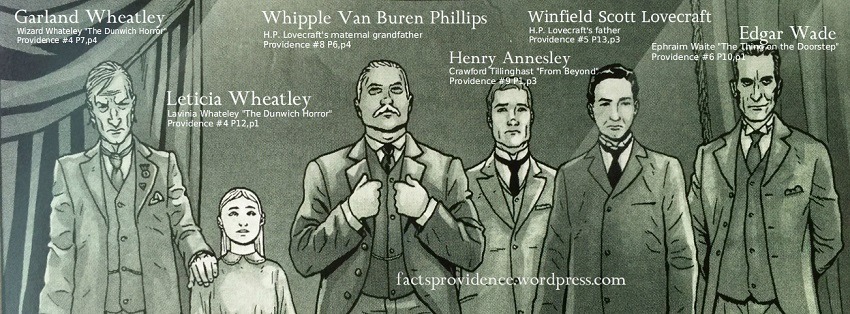

Dans le cinquième épisode, le père de Lovecraft (Winfield Scott) apparait en toile de fond. Puis, dans l’épisode suivant, c’est autour de son grand-père (Whipple Van Buren Phillips) de faire une apparition furtive, avant de revenir dans le dernier chapitre, au cours d’une manifestation onirique. Ce sont des références obscures, nébuleuses, sibyllines. Et il faut les clés pour les assimiler. Mais effectivement, l’un des membres fondateurs de la Stella Sapiente, société secrète et ésotérique à la recherche du monde d’en-dessous imaginée par Alan Moore, apparait sur un tableau aux côtés de Winfield Scott Lovecraft, et il se nomme Van Buren…

Dans le comic-book, les noms et annotations n’y sont pas, et ce n’est pas une sinécure que de les deviner !

En réalisant cet échiquier sur le jeu des références, Moore continue de mêler le réel à la fiction par le biais d’une savante étude du matériel séminal (qu’il utilise pour sa phase de reconstruction), en l’occurrence l’ascendance d’H.P. Lovecraft et les éventuelles répercutions de cet élément sur son œuvre (qui bien entendu vont prendre, dans la série, des proportions éminemment ésotériques, au point de faire d’Howard Phillips un véritable prophète en son pays…). Et l’on apprend d’ailleurs que les parents de l’écrivain avaient vécu des événements qui peuvent être reliés (telle une source d’inspiration indirecte) à ses récits imaginaires.

Alan Moore n’expose pas ces recherches en les offrant ostentatoirement à ses lecteurs. Au contraire, il les dilue subtilement dans sa phase de reconstruction de l’univers lovecraftien. Ce sont donc des références cachées, qui participent de l’œuvre en toute discrétion. Et Moore de s’imposer tel un artiste contemporain, soucieux de nourrir ses créations sans avoir peur de ne pas être suivi par le public dans son exploration aux diverses couches de lecture…

Ainsi, dans le dernier épisode de ce deuxième tome, Robert Black rencontre Howard Phillips Lovecraft en personne. Celui-ci l’invite à le rejoindre chez lui, à Providence. Et le livre se referme en attendant le troisième et dernier tome. Ce faisant, la réalité vient de rejoindre la fiction…

Rencontre entre la fiction et le réel…

Le versant purement “divertissant” de l’ensemble est évidemment basé sur le rapport qu’entretient le récit avec l’horreur lovecraftienne. Tous les admirateurs des nouvelles de Lovecraft le savent : ses descriptions en termes d’horreur et de créatures fantastiques sont toujours nébuleuses, distillées en pointillés, et le lecteur doit lui-même imaginer l’essentiel de ces manifestations fantastiques. Dès lors, illustrer cette dimension relève de la gageure. Et Moore & Burrows, pour le moment, s’en tiennent donc au minimum, préférant tisser une atmosphère plutôt que de déballer un bestiaire horrifique. Il y a bel et bien quelques monstres, mais ils sont sans cesse assimilés à des manifestations oniriques et sont rarement exposés au premier plan. Et la scène la plus horrifique de ces quatre épisodes est ainsi réalisée sans le moindre artifice folklorique : Une horreur surnaturelle physique et domestique, entre deux être humains !

À ce stade de la publication, PROVIDENCE est une série d’une richesse vertigineuse, très austère dans la forme, mais non dénuée de séduction vénéneuse. Les pages se tournent avec un réel intérêt et l’écriture de l’ensemble est extrêmement sophistiquée. Soit un étrange mélange entre la création exigeante d’un auteur au sommet de ses explorations thématiques, le charme attirant de l’univers lovecraftien, et l’application froide et rigide de tout un concept.

La scène la plus dérangeante de toute la série ne montre pas une seule créature inhumaine !

Nous vous donnons à présent rendez-vous dans la deuxième partie de l’article, où se poursuivra cette enquête à travers laquelle le grand Alan Moore cherche à effectuer une relecture de l’œuvre d’H.P. Lovecraft…

See you soon !!!