HISTOIRES DE FANTOMES JAPONAIS

Bienvenue dans ce dossier sur le cinéma d’horreur japonais vintage. Il sera constitué de 5 films des années 50/60 et parsemé de références à d’autres films pour vous donner des pistes. Peut-être plus tard me pencherai-je sur les films plus récents.

MISE À JOUR : Au moment de la publication première de cet article (le 03/09/2024), la quasi totalité des films mentionnés dans cet article n’étaient pas disponibles en France (à part ONIBABA.) Depuis, KURONEKO et ONIBABA sont sortis en blu-ray chez l’éditeur Potemkine films, que nous remercions.

Vers la fin de 2024, un autre miracle a eu lieu lorsque l’éditeur Roboto films a sorti un coffret DAIEI KAIDAN (soit 3 films des studios de production Daiei) Parmi eux, on trouve un film chroniqué ici : KAIDAN YUKI JOROU (THE SNOW WOMAN) réalisé par Tokuzō Tanaka en 1968. Parmi les 2 autres films, on y trouve aussi une adaptation du YOTSUYA KAIDAN, de Kenji Misumi. Ce n’est pas celle dont nous vous parlons dans ce dossier (il y en a eu des dizaines). Mais malgré tout un film recommandable qui peut vous permettre de vous familiariser avec cette célèbre histoire de fantôme japonaise.

Niveaux d’appréciation :![]() – À goûter

– À goûter ![]() – À déguster

– À déguster ![]() – À savourer

– À savourer

SOMMAIRE

PRESENTATION

Lorsqu’on parle d’horreur japonaise, tout le monde a en tête la figure de Sadako du film RING, ce fantôme féminin aux longs cheveux noirs dont on entrevoit à peine le visage. Ou encore les spectres de JU-ON (THE GRUDGE.) Mais cette popularité des histoires de fantômes japonais (qui coïncide comme par hasard avec les remakes américains qui comme souvent se sont emparés d’un pan de culture d’un autre pays pour le modifier à leur sauce et en offrir une version occidentalisée) ne constitue pas le début de ce qu’on appelle la j-horror. Et quand bien même les remakes sont parfois de bonne facture, ils n’en demeurent pas moins inutiles selon moi si on veut pouvoir découvrir des mythes et peurs propres à une culture différente. Mais ne perdons pas de temps à débattre là-dessus. Dans cet article je vous propose de replonger plus loin en arrière pour découvrir que bien avant ces films, le Japon avait déjà son lot d’histoires horrifiques et de films d’épouvante dits « classiques » à l’époque même où la Hammer sévissait en Occident avec ses relectures de mythes de vampires et autres monstres.

Nous allons commencer par un film adaptant un mythe fondateur parmi les classiques du « kaidan » (littéralement « histoire de l’étrange, du mystérieux. ») Je veux parler de la légende du YOTSUYA KAIDAN (histoire du fantôme de Yotsuya.) Qu’est-ce donc ? Cette pièce de théâtre Kabuki, écrite en 1825 par Tsuruya Namboku IV, est une histoire fondatrice de la littérature horrifique japonaise. Peut être la première histoire de fantôme écrite sous forme de divertissement (au même titre que CARMILLA ou DRACULA furent les premières histoires de vampires romancées par des auteurs, quand bien même des légendes et superstitions sur les suceurs de sang existaient bien avant.) Tout fantôme féminin japonais avec de longs cheveux noirs tel la Sadako de RING ou autres itérations de cette figure emblématique de la culture populaire japonaise doivent beaucoup au fantôme d’Oiwa, la femme bafouée de l’histoire.

Oiwa par l’artiste Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Cette pièce, elle-même entourée d’une aura mystique « maudite » puisqu’il y aurait eu de nombreux accidents lors de représentations, a été adaptée plus de 30 fois au cinéma au Japon, et même dans quelques animes (le premier segment de 4 épisodes de la série AYAKASHI JAPANESE CLASSIC HORROR.) Hélas quasiment aucun de ces films n’est trouvable par des moyens conventionnels chez nous. J’ai pu en voir 4. Je n’en chroniquerai que 2 puisque j’ai d’autres films dans ma besace à présenter.

YOTSUYA KAIDAN (1956)

C’est donc l’histoire d’Oiwa (ou Iwa, selon la transcription) et de son époux Tamiya Iemon qui va rejeter son épouse pour se trouver une femme plus jeune. Il le fait pour des raisons d’argent à contrecœur, poussé par sa mère, afin d’améliorer sa condition en épousant une femme riche. Les histoires de famille visant à arranger ce nouveau mariage conduisent Oiwa à être empoisonnée par une toxine qui va la défigurer et lui faire perdre des cheveux, la rendant hideuse (souvent sur une seul moitié du visage. Le syndrome Two-face avant l’heure.) Elle sera ensuite tuée et jeté dans un marais par son époux Iemon. Mais elle reviendra d’outre-tombe pour faire de sa vie un enfer.

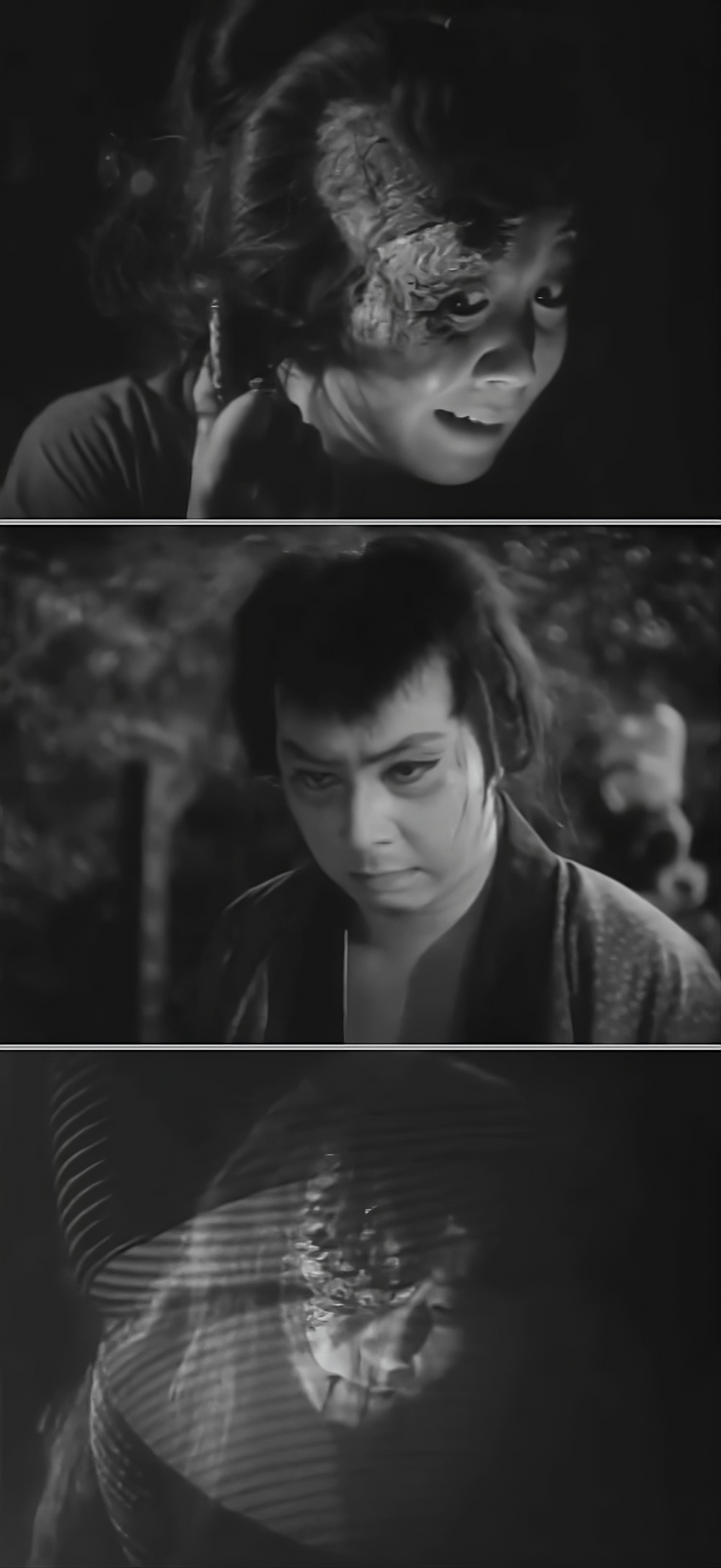

Des maquillages et une ambiance réussis

Avec cette version de 1956, Masaki Môri propose un film très réussi, surtout quand on considère son âge. Non seulement les personnages ont de l’épaisseur mais les effets horrifiques, bien que moins efficaces de nos jours évidemment, s’avèrent réussis. Dans cette version, Iemon est campé par le charismatique Tomisaburo Wakayama (futur interprète de Ogami Itto de la saga BABY CART.) Et bien que ce dernier soit souvent cantonné à des rôles d’ordures ou d’assassins patibulaires, son interprétation de Iemon n’est pas la plus cruelle de toutes les adaptations. Il joue bien le personnage torturé manipulé par sa mère et par un sinistre individu qui le fait chanter, tous les deux le poussant à renier son épouse Oiwa pour choisir Ume et s’assurer un avenir plus riche. Iemon reste impardonnable par les actions qu’il fera par la suite, mais semble plus pathétique que maléfique. Partagé entre ce qu’il ressent pour Oiwa et les avantages d’une vie plus aisée, il va franchir le point de non-retour et voir sa vie supposément rêvée virer au cauchemar.

La photographie noir et blanc, en particulier lors des scènes de nuit est très réussie. Quand je disais que les histoires ont parfois une résonnance culturelle qu’il est dommage de dénaturer par des remakes, on peut considérer le YOTSUYA KAIDAN comme une critique de la condition féminine dans une société japonaise très patriarcale et sexiste. Alors certes le japon n’a pas le monopole du sexisme mais c’est néanmoins le pays ayant produit le plus d’histoires à base de fantômes de sexe féminin. Ces femmes se vengent par-delà la mort des mauvais traitements subis de leur vivant.

HISTOIRE DE FANTÔMES JAPONAIS (1959)

Attention, il y a 2 films YOTSUYA KAIDAN datant de 1959. Je ne vais pas tous les chroniquer mais nous pouvons noter le film de Kenji Misumi (réalisateur de 4 des 6 films BABY CART et de certains films ZATOICHI.) Dans sa version, c’est Ume, la nouvelle prétendante amoureuse de Iemon qui, en bourgeoise capricieuse, insiste pour l’épouser bien qu’il soit marié. Et ses serviteurs empoisonneront alors Oiwa (ndlr : c’est cette version qui a eu droit à une sortie française en 2024 dans un splendide coffret blu-ray.)

Mais intéressons nous à la version considérée comme une des meilleures adaptations de la légende du YOTSUYA KAIDAN. Celle du réalisateur Nobuo Nakagawa, qui s’est d’ailleurs spécialisé dans les adaptations de classiques de l’horreur de son pays. Bien qu’hélas quasi inconnu chez nous, il a réalisé LES FANTÔMES DU MARAIS DE KASANE en 1957 qui adapte la pièce du même nom, ou d’autres histoires d’horreur comme LE MANOIR DU CHAT FANTÔME ou encore JIGOKU.

Dans cette version, Iemon est bien moins ambigu. Ici point de mère possessive ou de prétendante exigeante qui le pousse au crime. Dès le début il ne montre que peu de scrupules à tuer le père d’Oiwa opposé à leur mariage. Puis, avec la complicité d’un serviteur d’Oiwa, il va tout faire pour écarter les gêneurs et masquer ses crimes. Il se lassera ensuite d’Oiwa et viendra au secours d’une jeune femme (Ume) pour s’attirer les faveurs de son père. C’est lui-même aidé de son complice Naosuke (qui reste cependant le plus diabolique des deux) qui imaginerons un plan pour empoisonner Oiwa.

Le force de cette version ? Sa mise en scène moderne (pour l’époque) et ses jeux de couleurs.

Si le travail sur les personnages est peut-être moins subtil que les précédentes versions, le film gagne en modernité dans sa mise en scène. Les apparitions fantomatiques sont plus créatives et bien aidées des jeux de couleurs rappelant parfois MARIO BAVA avant l’heure, surtout à la fin. Les maquillages sont convaincants et les effets plus sanglants. Un des gestes les plus marquants d’Oiwa (pas toujours repris dans chaque adaptation) est sa décision avant de mourir d’emporter avec elle son nouveau-né pour ne pas le laisser aux mains de Iemon. Comment oublier cette figure de la femme vengeresse défigurée dont les pleurs de l’enfant résonnent dans les ténèbres ? Le fantôme d’Oiwa a cimenté dans la pop culture l’image du fantôme japonais plein de rancœur à la vengeance implacable.

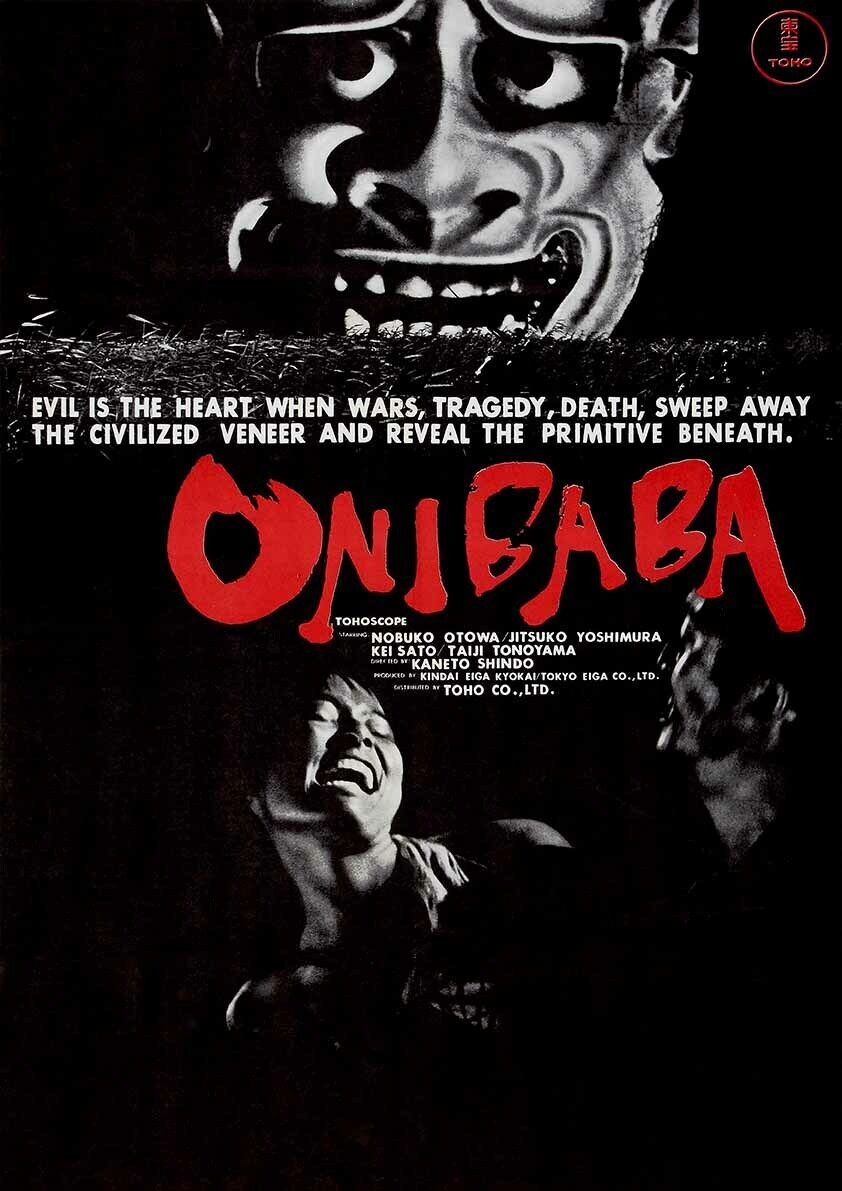

ONIBABA (1964)

Changeons un peu de registre pour un film d’horreur assez original jouant davantage sur la peur psychologique. En pleine période Sengoku (l’ère des provinces en guerre) une femme et sa belle-mère vivent dans une hutte cachée dans un gigantesque champ de roseaux isolé du monde, en attendant le retour d’un homme (mari de l’une, fils de l’autre), parti à la guerre. Pauvres et démunies, elles sont obligées pour survivre de piéger des soldats égarés, les tuer et leur voler leurs affaires qu’elles peuvent échanger à un receleur contre de la nourriture. Mais un jour, un compagnon d’armes de leur disparu vient leur annoncer sa mort. Rapidement, il s’installe à proximité de leur domicile et devient un complice des activités meurtrières des deux femmes. Mais sa présence perturbe l’équilibre jusqu’alors établi. Tensions sexuelles, rivalités entre les deux femmes, jalousie, peur de rejet, tous ces sentiments auront des conséquences tragiques.

Le film met en scène des personnages humains mais réduits à l’état primitif. Les rapports sont dénués de sentiments. Il s’agit d’attirance physique et de rivalité pour la survie. Le thème central de ce film est le désir, les pulsions animales.

Inspiré d’un conte bouddhiste, ONIBABA n’en garde finalement pas grand-chose. L’histoire d’origine ne comportait pas d’homme venant troubler les désirs des deux femmes et il s’agissait surtout d’un récit religieux. Le film de Kaneto Shindô supprime la dimension religieuse pour mieux s’adonner à l’étude d’un triangle passionnel inquiétant.

Vous allez peut-être me dire « en quoi est-ce un film d’horreur ? » Eh bien par sa mise en scène. Par la symbolique visuelle de ses images et ses choix esthétiques. Ainsi qu’un élément fantastique. En effet, Kaneto Shindô choisit de mettre en valeur un décor naturel original fait de roseaux à perte de vue, ondulant au gré du vent, de la pluie. D’une hauteur masquant tout être humain, ils offrent un décor propice à l’égarement, l’isolement. Le monde extérieur semble inexistant. La photographie de Kiyomi Kuroda joue pour beaucoup dans l’atmosphère oppressante et inquiétante du film. Les contrastes sont renforcés, donnant lieu à des jeux d’ombres travaillés qu’on pourrait rapprocher du VAUDOU de Jacques Tourneur.

Passion et horreur, dans un no man’s land en clair-obscur magnifique

Le film introduit un élément fantastique au travers d’un masque qu’un samouraï assassiné portait (et refusait de retirer) qui semble devenir maléfique. Cette idée, sans doute inspiré par la punition divine qui existait dans le conte bouddhiste d’origine, revêt ici une dimension symbolique. Plus le film progresse dans la noirceur et développe la sauvagerie animale de ses protagonistes, plus le masque que la belle-mère va porter pour effrayer sa belle-fille semble devenir partie intégrante de sa porteuse. Au point qu’elle ne pourra plus le retirer (le titre ONIBABA signifie d’ailleurs « vieille femme démon. »)

A l’époque le film a évidemment fait parler de lui pour son aspect érotique. Chose amusante tant le film en montre peu, et désexualise d’ailleurs complètement les femmes lorsqu’elles travaillent ou lavent leur linge torse nu à cause de la chaleur. La tension sexuelle se ressent davantage dans les scènes habillées ou la légèreté des vêtements portés par les femmes (c’est l’été) vient titiller les pulsions de l’homme. Mais ce qui a pu déranger aussi, c’est que pour une fois c’est la sexualité primitive des femmes qui est abordée. Pas celle de l’homme. Il n’y a pas de viol, et ce qui s’en rapproche le plus est d’ailleurs l’œuvre de la vieille femme envers l’homme. C’est un beau film dont l’esthétique en noir et blanc et les contrastes poussés subliment les décors naturels en les rendant inquiétants tout en proposant une étude de la nature humaine via des idées visuelles horrifiques. C’est un film qui n’a pas perdu grand-chose de son aura malgré son âge.

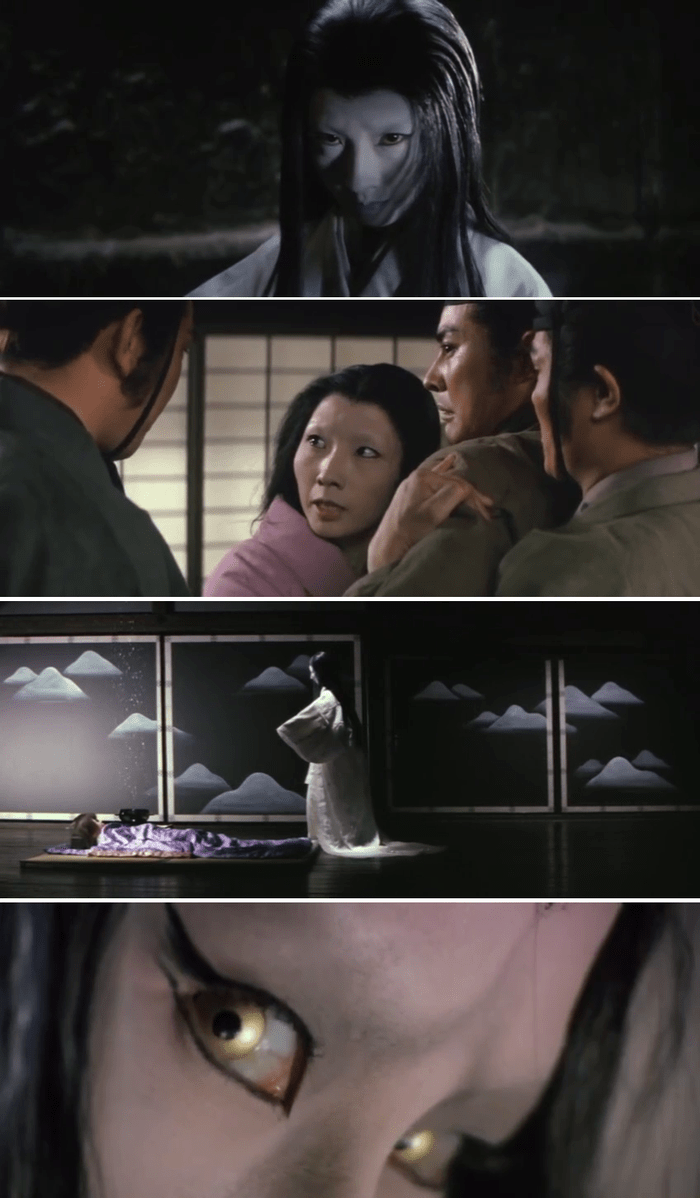

KURONEKO (1968)

Le film commence fort. Deux femmes (mère et belle-fille à nouveau) isolées dans une hutte en pleine campagne sont violées par tout un groupe de bandits puis assassinées. Le ton est donné : on est dans un « rape & revenge » movie. Kuroneko signifie « chat noir ». On peut considérer que c’est là une variante de l’histoire du chat noir de Edgar A. Poe qui voyait un chat venger son maître en rendant l’assassin fou. Mais c’est ici habilement mélangé à la mythologie japonaise qui, comme vous le savez suite à mes articles sur les yokaï, compte parmi ses membres des créatures vengeresses appelés « bakeneko » (contraction de bakemono = monstre, et neko = chat.) Ce sont des esprits vengeurs qui ne revêtent pas uniquement l’apparence d’un chat d’ailleurs, mais souvent celle de leur maître assassiné ou une forme hybride de femme-chat (car là aussi, dans les légendes il s’agit souvent de femmes.) Le chat semble être un vecteur, comme un lien entre le monde des morts et des vivants. C’est à travers lui que reviennent se venger les esprits.

Il est amusant de voir que le chat a souvent été, dans bon nombre de cultures, auréolé d’une aura mystique. C’est ce qui arrive ici. Les deux femmes reviennent sous forme d’esprits et vont piéger des hommes, se venger de leurs bourreaux. Leur massacre sera interrompu par le retour de la guerre du mari de la jeune fille (et fils de l’autre femme.) Encore une fois, Kaneto Shindô insère de la sexualité dans son film. Moins brutale et repoussante que dans ONIBABA, elle sert ici à créer un dilemme chez les femmes-chats. Car leur nouvelle nature d’esprits vengeurs réclame vengeance. Elles ne peuvent vivre autrement, quand bien même elles retrouvent l’homme de leur vie, innocent de tout crime. Qu’adviendra-t-il de lui ?

Le film, bien que datant de 1968, est encore en noir et blanc. Mais un noir et blanc maitrisé, sans doute même volontaire, tant Kaneto Shindô semble être le Jacques Tourneur japonais, et maitriser parfaitement le clair-obscur.

De l’horreur magnifique

Les fantômes en eux-mêmes ne sont pas spécialement effrayants, ce sont de belles femmes dont les apparitions ne sont pas nécessairement mises en scènes de manière inquiétantes mais plutôt mystérieuses. Mais l’ambiance du film est incroyable, sinistre et triste, teintée d’une poésie horrifique. Il s’agit d’un « beau » film d’épouvante à la photographie très soignée (on pensera au brouillard qui s’infiltre dans la forêt de bambou, aux temples isolés dans la nuit magnifiquement éclairés). Kaneto Shindô joue également habilement avec le son. Selon l’ambiance, il alterne entre la musique, le silence complet ou les bruits naturels du vent secouant les arbres.

Le film pourra sembler lent à certains (les japonais aiment la lenteur, notamment pour installer une ambiance lourde et lancinante.) Il faut adhérer au rythme, mais le film est un tel régal visuel que ce fut chose aisée pour moi. Ces 2 films de Kaneto Shindo (ONIBABA et KURONEKO) sont sortis en 2024 en blu-ray chez Potemkine films. Si ONIBABA disposait déjà d’une édition DVD chez nous, c’était la première sortie française de KURONEKO.

KAIDAN YUKI JOROU (1968)

KAIDAN YUKI JOROU ou « la légende de la femme des neiges » est une autre histoire tirée du folklore japonais. La yuki-onna (femme des neiges) est un esprit/yokaï mentionnée dans d’anciennes légendes.

C’est une histoire de fantôme (ou d’ayakashi/mononoke pour être plus précis tant la définition de fantôme à l’occidentale ne s’applique pas vraiment ici) mais c’est aussi une tragique histoire d’amour impossible. Moins du domaine de l’horreur et plus du fantastique, la femme des neiges est une créature qui ôte la vie de voyageurs imprudents qui se perdent dans la tempête. Mais elle n’est pas infaillible ni insensible.

Le film commence par nous montrer un jeune sculpteur (Yosaku) et son maître se réfugier dans une hutte en pleine tempête pour passer la nuit. Le vieux maître ne se réveillera jamais. Car cette nuit-là, la sorcière leur rend visite et recouvre le vieil homme d’un voile de gel. Elle décide cependant de laisser la vie sauve au jeune homme, lui disant qu’il est jeune et beau et qu’elle se montrera clémente s’il ne parle jamais à personne de cette rencontre.Terrifié mais soulagé d’être en vie, Yosaku pourra reprendre une vie normale et succéder à son maître. Il rencontrera une femme, Yuki, et aura un enfant. Vous devinez la suite. Surtout si vous connaissez le signification du nom Yuki.

Alors que des sbires du gouverneur local ont des vues sur Yuki et cherchent à discréditer Yosaku qui doit s’acquitter d’une sculpture pour le temple sacré, sa femme se révèlera être très différente de ce qu’il imaginait. Et au fil d’évènements étranges, il deviendra difficile pour Yosaku d’occulter les soupçons qu’il a à son encontre. Il finira par parler du secret qu’il ne devait jamais révéler, et sa vie entière basculera.

Une belle histoire tragique où une créature d’un autre monde s’essaie à la vie d’être humain

Le film est tragique car il nous dépeint une sorcière prisonnière de sa condition, et qui malgré son apparente cruauté, essaie de réprimer sa nature et de vivre une vie normale pour connaître le bonheur.

A nouveau, nous sommes face à un film à la photographie magnifique où chaque apparition ou manifestation du pouvoir de la femme des neiges est d’une grande beauté, aussi sinistre soit-elle. Shiho Fujimura est particulièrement charismatique dans le rôle de cette sorcière tragique. Quant à la fin, elle nous arracherait presque une larme.

Le film à sketchs KWAIDAN (1964) de Masaki Kobayashi (déjà réalisateur de HARA-KIRI) adaptait déjà une histoire de femme des neiges. Si je n’ai pas retenu ce film pourtant récompensé, c’est parce qu’il est quand même très austère, quasi dépourvu de musique. Néanmoins il mérite d’être vu pour sa beauté plastique à couper le souffle. Il faut être dans le bon état d’esprit et le regarder comme une pièce de théâtre. Il s’agit d’un film qui est parvenu chez nous et qui a obtenu des récompenses, les connaisseurs m’en voudraient surement de ne pas le mentionner. Je vous mets donc le trailer en bonus (même si ce n’est pas mon préféré…mais chut, hein !)

On peut également mentionner un des derniers films d’Akira Kurosawa DREAMS (1990), également composé de sketchs (avec Martin Scorcese qui joue Vincent Van Gogh) qui consacre un segment à la femme des neiges dans un contexte plus contemporain.

Voilà pour ce tour d’horizon. Bien évidemment il existe bien d’autres films d’épouvante classiques mais beaucoup sont encore moins facilement trouvables que ceux-ci. Et tous ne se valent pas. Le cinéma japonais, assez mal exporté chez nous, recèle bon nombre de pépites pour les fans de fantastique et d’horreur.

Des musiques de KAIDAN YUKI JOROU sur des images dudit film mélangées à celle du sketch de KWAIDAN et de DREAMS de Kurosawa