* LES MONDES DE SOPHIE *

Chronique de la série : PROMETHEA

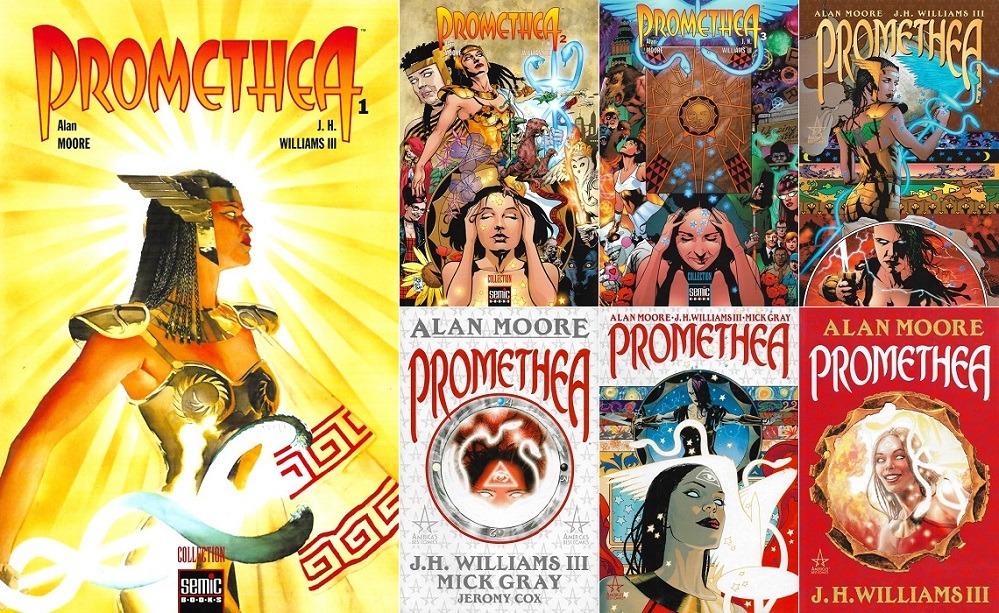

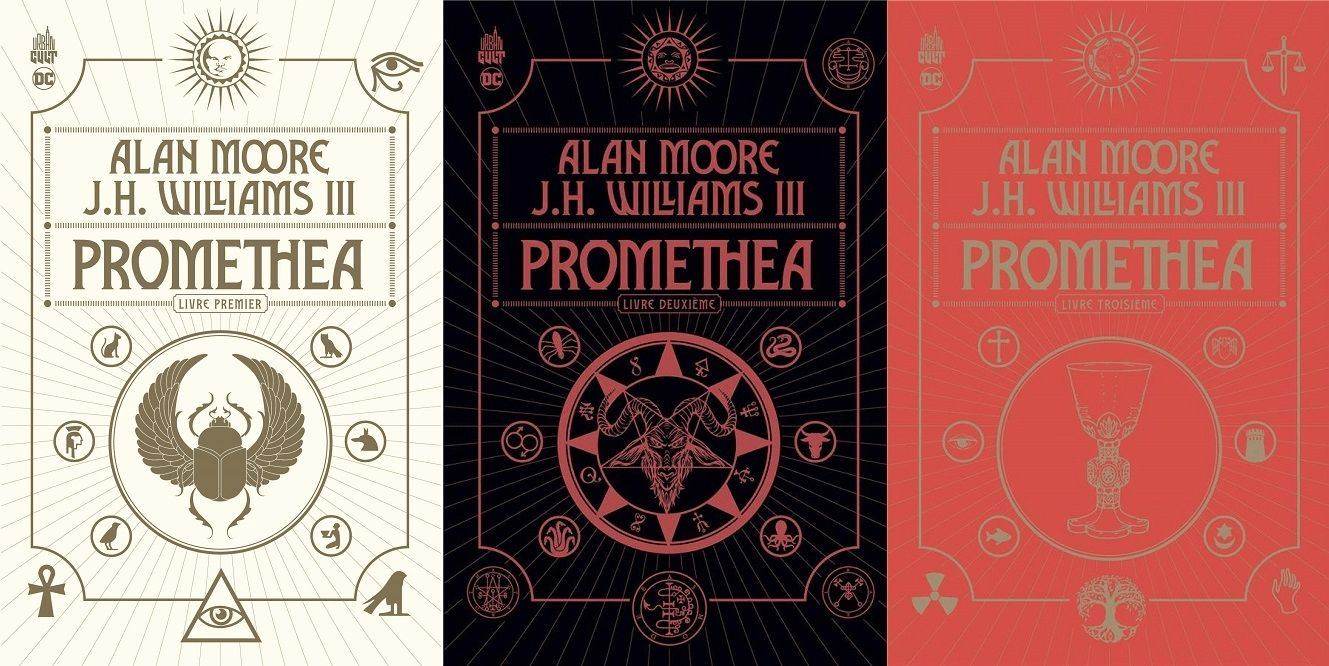

Date de publication originelle : Série publiée mensuellement de juin 1999 à avril 2005. Soit trente-deux numéros (issues #1-32)

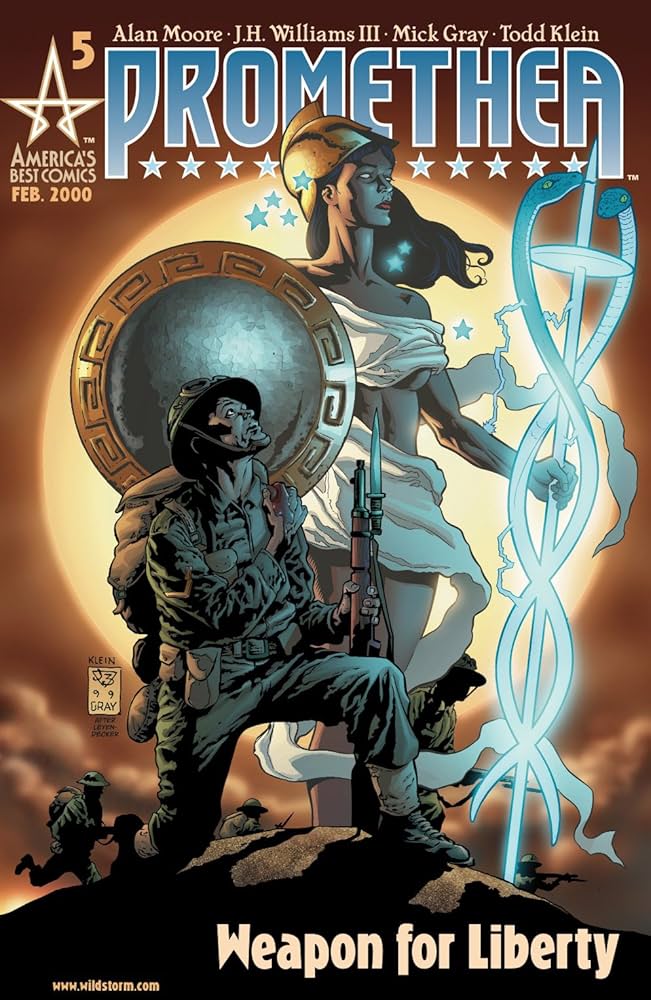

Auteurs : Alan Moore (scénario), J.H. Williams III (dessin).

Genre : Fantastique, Mythologie, Science-fiction, Super-héros.

Éditeur VF : L’intégralité de la série a été publiée en VF par Urban Comics en trois tomes (respectivement 392, 352 et 368 pages).

Semic puis Panini Comics avaient précédemment publié la série en albums souples, 7 tomes au total.

Éditeur VO : America’s Best Comics / Wildstorm / DC Comics

Le pouvoir de l’imagination...

Cet article porte sur l’intégralité de la série PROMETHEA par Alan Moore.

Dans la 1ère moitié des années 2000, Alan Moore avait fondé sa propre ligne de comics au sein de la compagnie Wildstorm. Un label nommé ABC (America’s Best Comics !), qui lui offrait une totale liberté de création et dans lequel il s’impliqua à fond à travers quatre séries principales (LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES avec le dessinateur Kevin O’Neil, TOM STRONG avec Chris Sprouse, TOP TEN avec Gene Ha et PROMETHEA avec J.H. Williams III), ainsi qu’une poignée de séries anthologiques souvent coécrites avec quelques confrères (TOMORROW STORIES par Alan Moore et divers dessinateurs, TOM STRONG’S TERRIFIC TALES coécrit par Alan Moore et Steve Moore et TERRA OBSCURA coécrit par Alan Moore et Peter Hogan).

Hélas, à son insu, Wildstorm fut racheté par DC Comics, éditeur avec lequel Moore avait juré de ne jamais retravailler. Il boucla ainsi toutes ses séries avant de claquer la porte, emportant avec lui LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES, qu’il souhaitait poursuivre en aval.

Mythologie et super-héros !

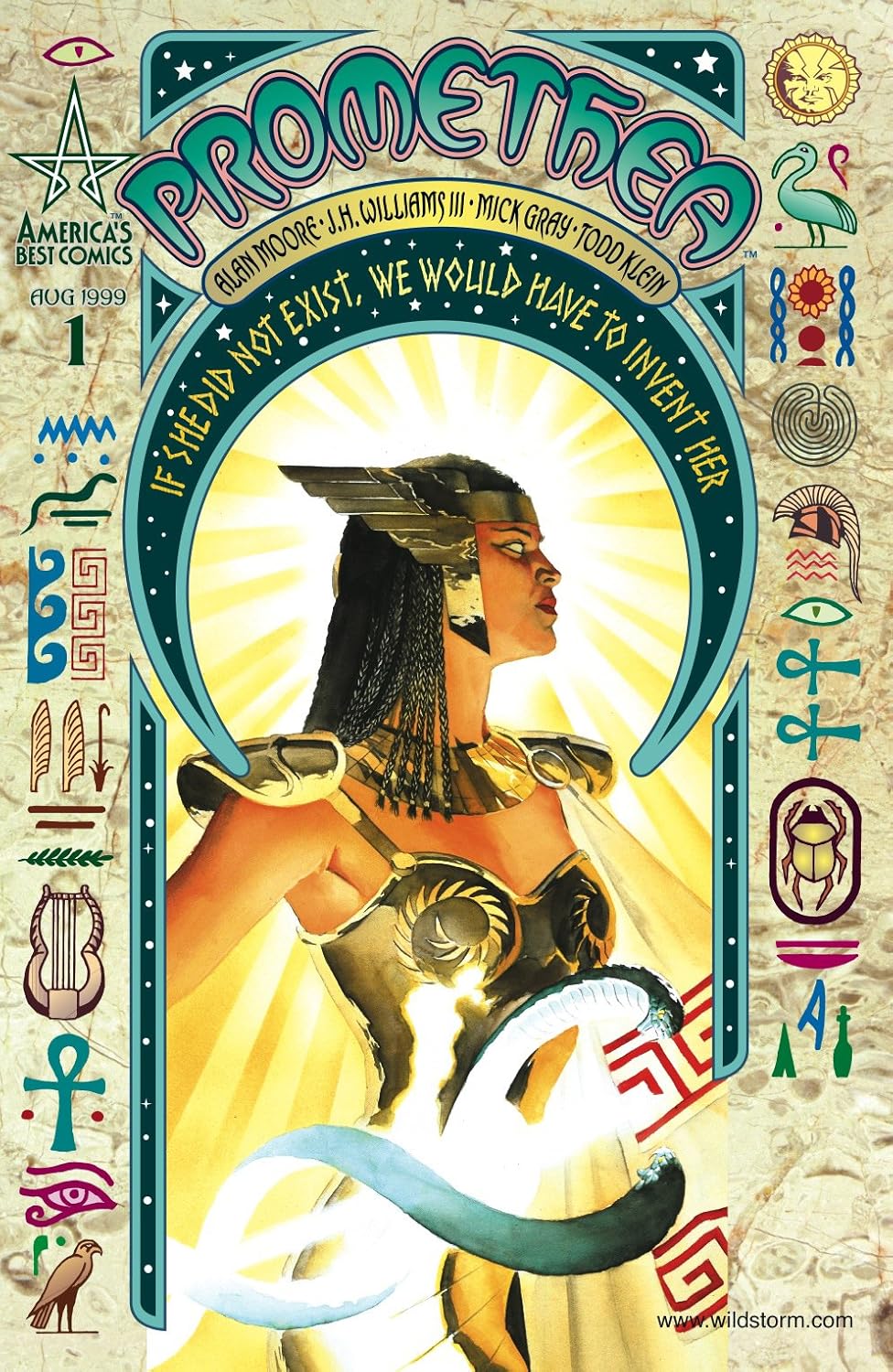

Notez la formule : “Si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer” !

De toutes les séries du label ABC, PROMETHEA est la plus ambitieuse, la plus complexe et la plus cérébrale de toutes.

Le point de départ du récit est le suivant : Dans un New-York de science-fiction, une jeune étudiante nommée Sophie Bangs prépare un exposé sur Promethea, une mystérieuse figure mythologique issue de la littérature, autant que des pulps et des comics.

Bientôt, Sophie est intégrée dans l’univers de son sujet d’étude au point de devenir elle-même Promethea, capable de prouesses super-héroïques et de traverser les plans du réel et de l’imaginaire. C’est le début d’une aventure parsemée de découvertes merveilleuses, mais aussi de menaces réelles. Car toutes les créatures infernales se sont dressées contre elle !

Nous allons traverser toute la saga en commençant par le début. Vous êtes prêts ? Alors accrochez-vous ! Parce que si le récit commence tranquillement, le concept abyssal de la série va rapidement s’installer en développant une toile de fond aux multiples niveaux de lecture…

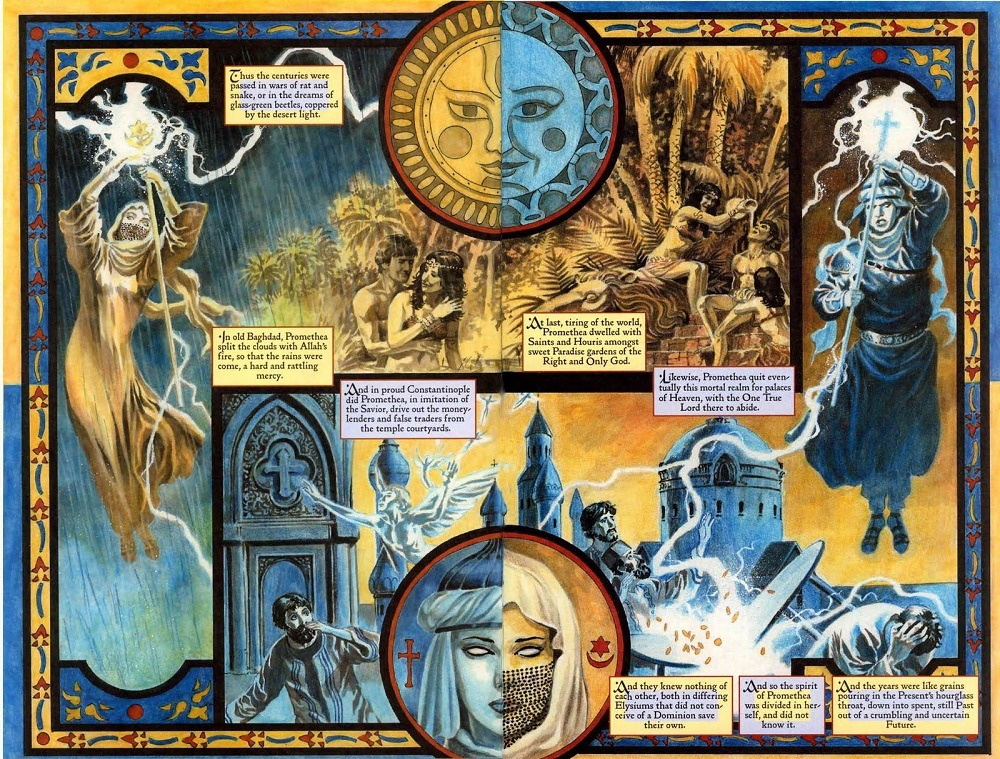

Voici Promethea, Promethea, Promethea, Promethea, Promethea, Promethea et Promethea !

– Le super-héros concept :

À la manière de Flash ou de Green Lantern, deux des héros de l’univers DC Comics, Promethea est une identité polymorphe, pouvant être portée par différentes personnes à travers les âges. Ce parti-pris permet d’amblée à Alan Moore d’intégrer sa réflexion postmoderne sur le parcours des super-héros depuis l’Âge d’Or des comics. Réflexion qu’il mène également avec TOM STRONG et sur laquelle il avait déjà balisé le terrain avec la série SUPRÈME quelques années auparavant. Ainsi, en revenant sur les incarnations précédentes de son héroïne, le scénariste explore l’histoire de son médium et nourrit la culture de ses lecteurs.

C’est ce que l’on a nommé, avec le recul, l’Âge Baroque des comics de super-héros, où quand le médium super-héroïque sert à raconter des histoires qui parlent du médium super-héroïque…

Mais à bien y regarder, une autre figure de l’univers DC Comics nous vient également à l’esprit : Celle de Wonder Woman, à qui Promethea ressemble tout de même beaucoup !

Alan Moore opère là aussi un choix évident : Wonder Woman est à l’origine une figure directement prélevéee dans la mythologie grecque. Mais en choisissant d’évoluer dans les grandes métropoles contemporaines, le personnage a fini par devenir un mythe littéralement urbain. Ainsi, en entremêlant les diverses mythologies, le réel et le quotidien du lecteur, l’auteur de WATCHMEN entre immédiatement dans le vif du sujet : L’univers des super-héros est une pure source mythologique, puisqu’il permet aux auteurs de comics les plus ambitieux de développer une véritable mythologie moderne…

Avec un peu d’imagination, tout devient possible !

Il ne faut pas non plus occulter la particularité principale de Promethea : C’est une héroïne purement imaginaire, qui s’harmonise avec le réel. Ce sera l’occasion pour Alan Moore de développer une passionnante réflexion sur la nature de la figure littéraire. En effet, les mythes littéraires n’existent que dans l’imaginaire du lecteur, mais existent bel et bien tant qu’on les imagine puisqu’on leur donne de la consistance, notamment en leur procurant forme à travers divers médiums (un conte, un illustré, un film, une bande-dessinée, une figurine). Ou alors ils cessent complètement d’exister, si on les ignore (n’est-ce pas la “raison” du Christianisme, il y a plusieurs siècles, puis plus récemment la “science”, qui ont décidé que les créatures féériques qui peuplaient jadis les diverses mythologies n’existaient pas ?)…

Avec PROMETHEA, Alan Moore réussit à incarner une figure au départ purement théorique : Si Promethea n’existe pas, alors Sophie Bangs non plus, puisque toutes deux sont en définitive des personnages de papier. Ou bien le lecteur fait le choix que ce soit l’inverse ! Abolissant ainsi la frontière entre les degrés de rupture avec le réel, il invite le lecteur à partir aussi loin qu’il le désire dans le rêve, la magie et l’imaginaire : Promethea est l’incarnation d’une légende littéraire qui prend forme dès lors qu’on y croit…

Si l’on synthétise tout ce que l’on vient de dire, qu’avons nous : 1) Figure super-héroïque conceptuelle 2) Dimension mythologique 3) Réflexion sur la figure littéraire en tant que mythe.

Alan Moore écrit sur Sophie qui écrit sur Promethea qui finit alors par se réveiller dans un monde l’ayant oublié en cessant d’écrire sur elle ! Voilà toute la richesse thématique de la série, véritable mise en abîme de la littérature, d’où vient s’extirper la première héroïne qui n’existe que lorsqu’on écrit sur elle !

La mythologie dans le fond et dans la forme !

– Une mise en page conceptuelle :

C’est le dessinateur J. H. Williams III qui hérite de la lourde tâche de mettre tout cet univers en images. La chose n’est pas facile car la mise en abîme effectuée par le scénariste pourrait mener l’ensemble vers l’abstraction visuelle. Or, le dessinateur réalise une prouesse, car il parvient à illustrer le tout avec une clarté et une autorité visuelle qui laisse le lecteur bouche-bée.

Les mondes imaginaires de PROMETHEA nécessitaient la participation d’un dessinateur à l’imagination illimitée. Williams III donne corps à tous les délires de son scénariste en créant des images merveilleuses (au sens multiple du terme) qui auraient beaucoup plu à Lewis Carroll.

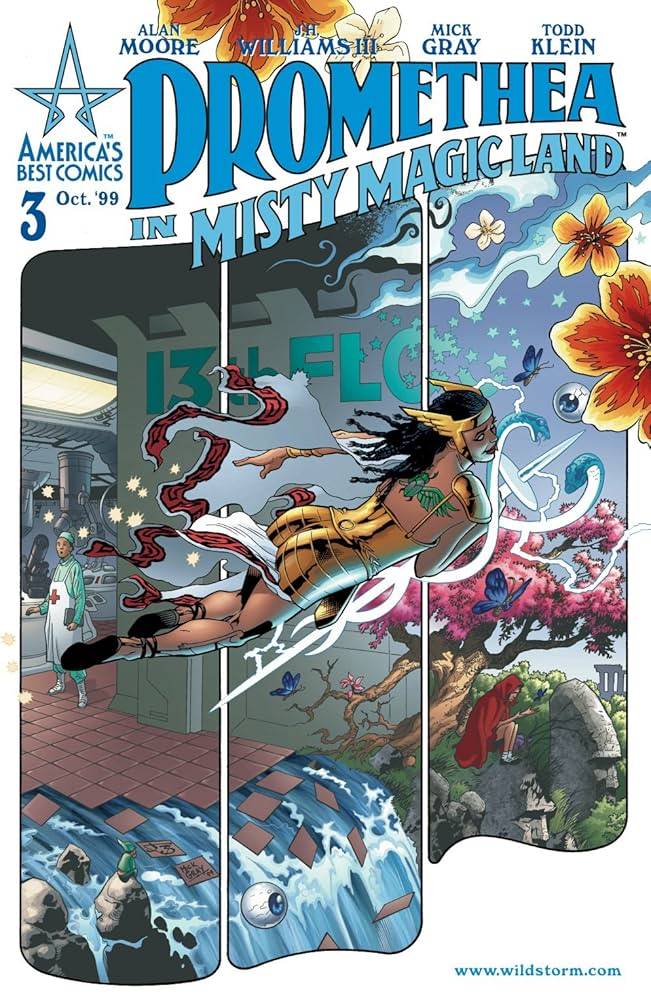

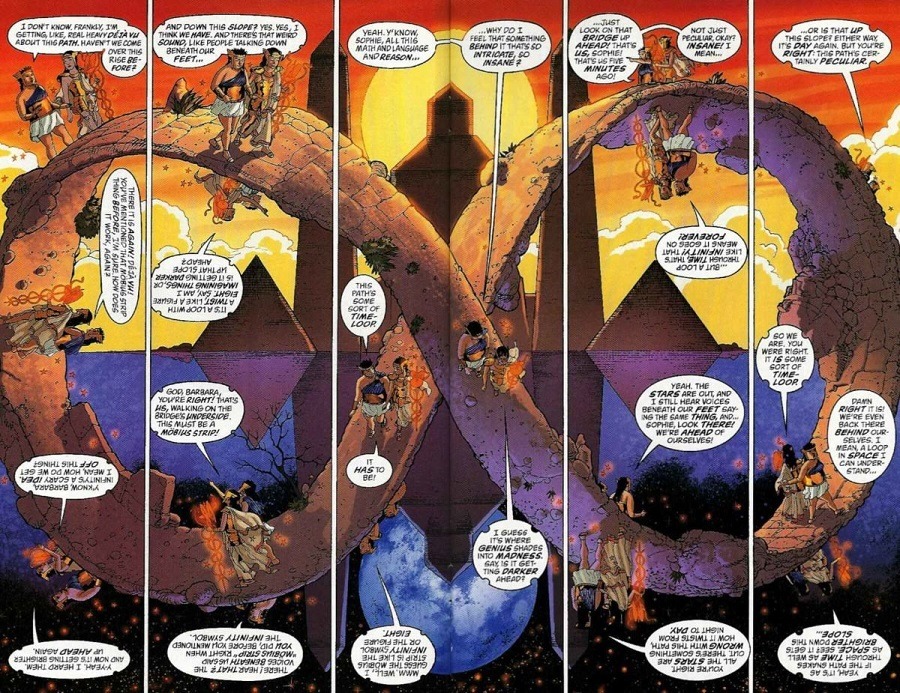

Afin de matérialiser toutes les facettes de cette fable sur les mythes littéraires, J. H. Williams III prend le parti de structurer ses planches sur la base d’un découpage faisant de chaque page (souvent de chaque double-page) une illustration à part entière, laquelle fait corps avec le sujet. Ce principe de mise en page, où les planches deviennent des tableaux aux formes illustratives, avec un style Art-déco lorsque le récit évolue dans un New-York aux allures de METROPOLIS (le film), ou bien gréco-romain lorsqu’il s’agit d’explorer la dimension mythologique de l’héroïne, ou encore parcouru de volutes brumeuses lorsque cette dernière évolue en milieu imaginaire, offre au récit d’Alan Moore toute la matière et la substance nécessaire, afin de s’imposer au lecteur comme une évidence.

En premier lieu, la grande qualité de ce dessinateur talentueux aura été de mettre en image, de la manière la plus limpide possible, un récit à la dimension particulièrement abstraite. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le royaume imaginaire de Promethea se nomme Immateria…

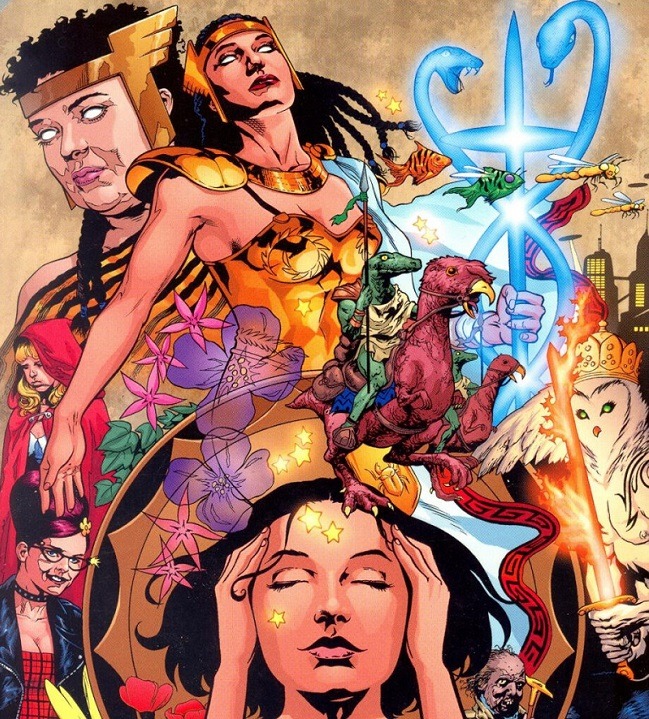

Toutes les strates de la fiction et de l’imaginaire…

Du côté d’Alan Moore, on pourra remarquer une fois de plus la faculté exceptionnelle de cet auteur à s’adjoindre les services d’un metteur en image taillé pour le sujet. Car le scénariste est doué d’une capacité surnaturelle de s’adapter au style de ses dessinateurs, au point de visualiser chaque récit de manière… conceptuelle !

Le scénariste ré-injecte dans l’esprit du lecteur tous les questionnements essentiels auxquels ce dernier oublie de penser lorsqu’il lit la plupart des récits de fiction. Le tout saupoudré d’un sens du détail, d’un humour et d’une imagination délirante, à la personnalité unique.

Mais là où notre auteur impressionne le plus, c’est qu’il ne se contente pas de soulever des questions sur les relations entre le réel et l’imaginaire, entre la fiction et le quotidien, entre le créateur et la création. Il y apporte des réponses ! Ainsi, lorsque le lecteur suit Sophie Bangs dans Immateria, le parcours initiatique de l’héroïne est l’occasion pour l’auteur d’exposer tranquillement, à travers quelques allégories, ses théories sur la création, sur la place de l’homme dans l’univers, sur le sens de la vie, sur les pouvoirs de l’esprit et de l’imagination !

Et comme si cela ne suffisait pas, il profite également des scènes se déroulant à New-York (un New-York de science-fiction échevelé !) pour faire passer ici et là quelques critiques sociales et divers messages à l’encontre de l’intolérance…

Le concept de l’infini !

PROMETHEA est, à l’arrivée, une série qui fait réfléchir, une lecture dense et enrichissante, qui nécessite beaucoup de concentration de la part du lecteur, mais qui lui offre en échange un voyage unique et essentiel au royaume de l’imagination, au sens littéral !

Par contre, il existe un revers de la médaille à cette éclatante réussite : Les planches sont parasitées par une avalanche de texte. Car Moore est obligé de parler beaucoup pour exposer toutes ses idées, et du coup le lecteur est noyé dans les phylactères !

Comprenons-nous bien : Il ne s’agit pas de dire qu’une bande-dessinée c’est mieux quand il n’y a pas trop de texte à lire, comme si le lecteur amateur de ce genre de médium était forcément un paresseux. Mais c’est un fait : La bande dessinée, c’est l’occasion de raconter une histoire davantage avec les images qu’avec les mots, ce qui requiert une savante maitrise de l’art séquentiel. Ainsi, lorsqu’un auteur de bande-dessinée met beaucoup de texte dans son récit, cela trahit forcément une incapacité de dire les choses avec les seules images.

Si le verbiage est le principal défaut d’Alan Moore, il s’agit néanmoins ici d’un défaut mineur, car PROMETHEA surnage tellement à des années lumières au-dessus du tout-venant de l’industrie des comics, que cela m’arracherait le cœur de le priver de sa dimension de chef d’œuvre pour si peu…

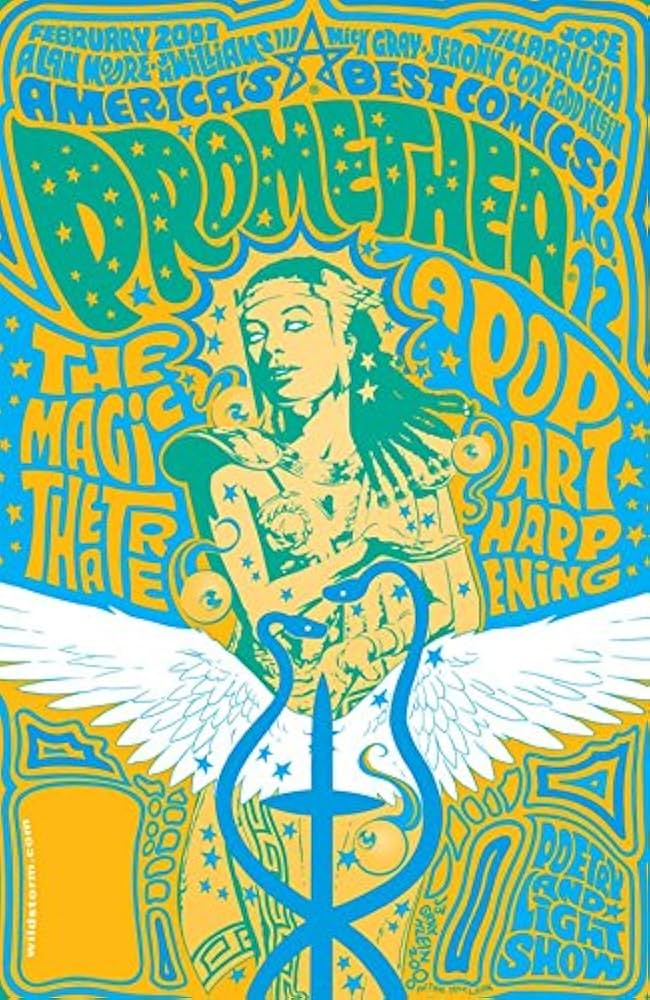

Psychedelic one !

– Florilège d’épisodes mémorables

Vous savez maintenant l’essentiel. La suite de notre article n’est que bonus pour ceux qui veulent en savoir plus et s’en mettre plein les mirettes. Nous allons à présent éclairer quelques épisodes en particulier, car certains valent à eux-seuls le déplacement.

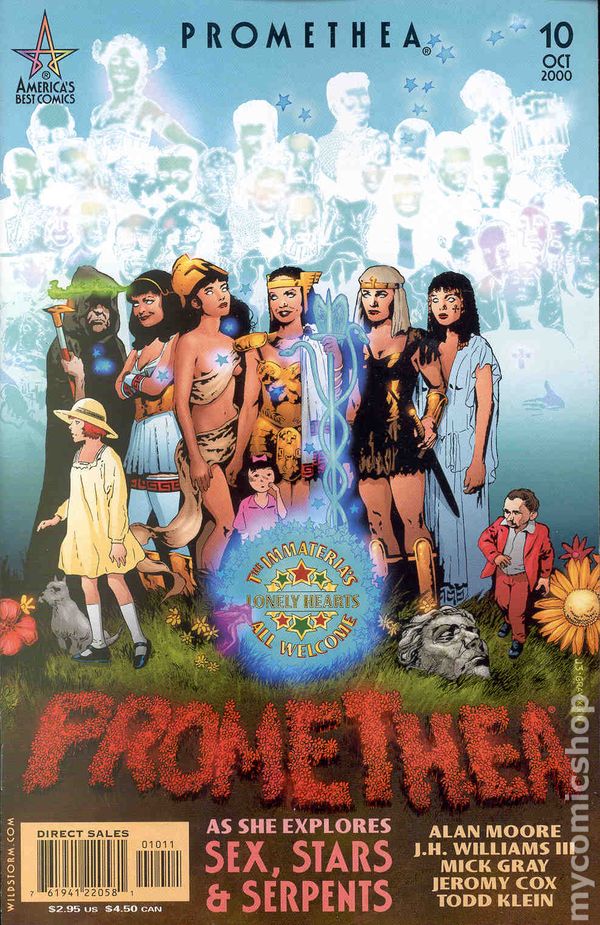

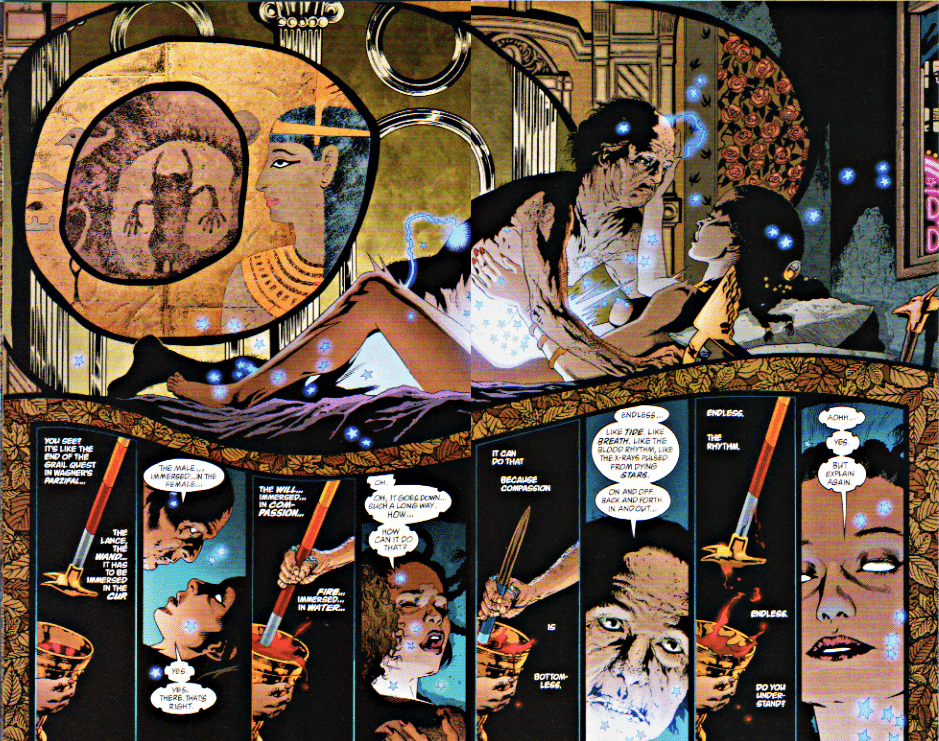

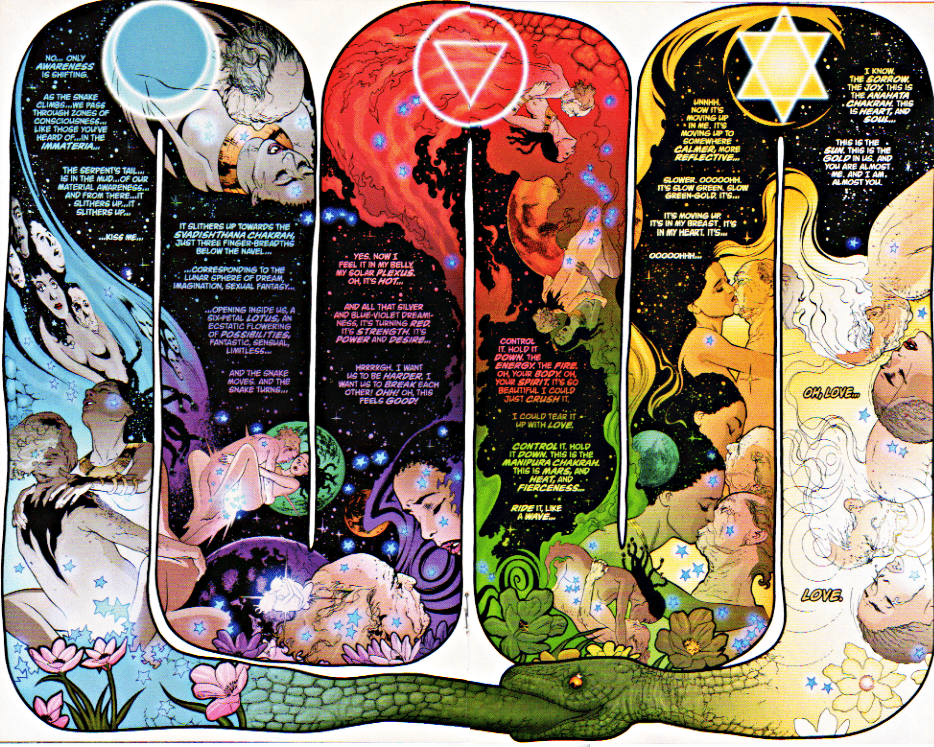

– L’épisode #10 : SEX, STARS & SERPENTS, est une longue scène érotique, dans laquelle Alan Moore tente de hisser le coït à un niveau de spiritualité extrême. Une initiation de plus pour son héroïne, qui entame ainsi son chemin vers la maitrise de la magie. Toutes les planches sont construites et illustrées de manière à symboliser les différentes étapes du rapport sexuel.

L’initiation sexuelle et spirituelle de Sophie. Tout un concept…

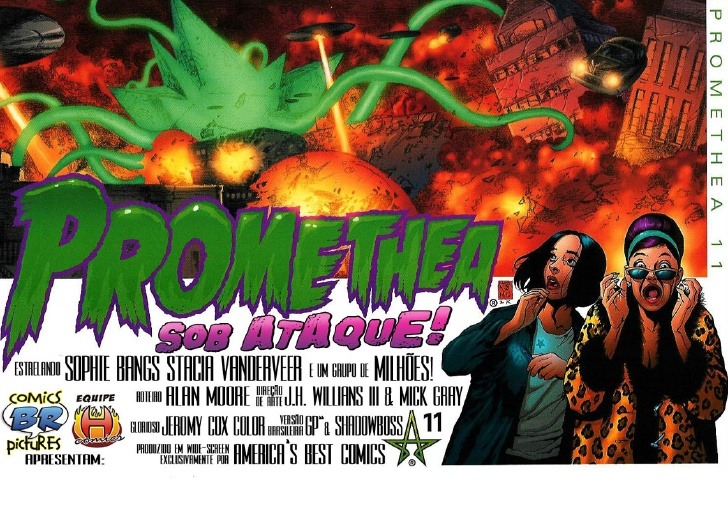

– L’épisode #11 : PSEUNAMI, qui se passe exclusivement le soir du réveillon de l’an 2000, est une interprétation délirante du fameux “bug de l’an 2000”, qui fait référence aux films de science-fiction paranoïaques des années 50 (avec un monstre issu des errances de la science !). Il est entièrement mis en image à “l’italienne” (ce qui oblige à tourner le livre pour tout lire horizontalement. Je déteste ça !).

Le bug de l’An 2000 et son monstre de la science !

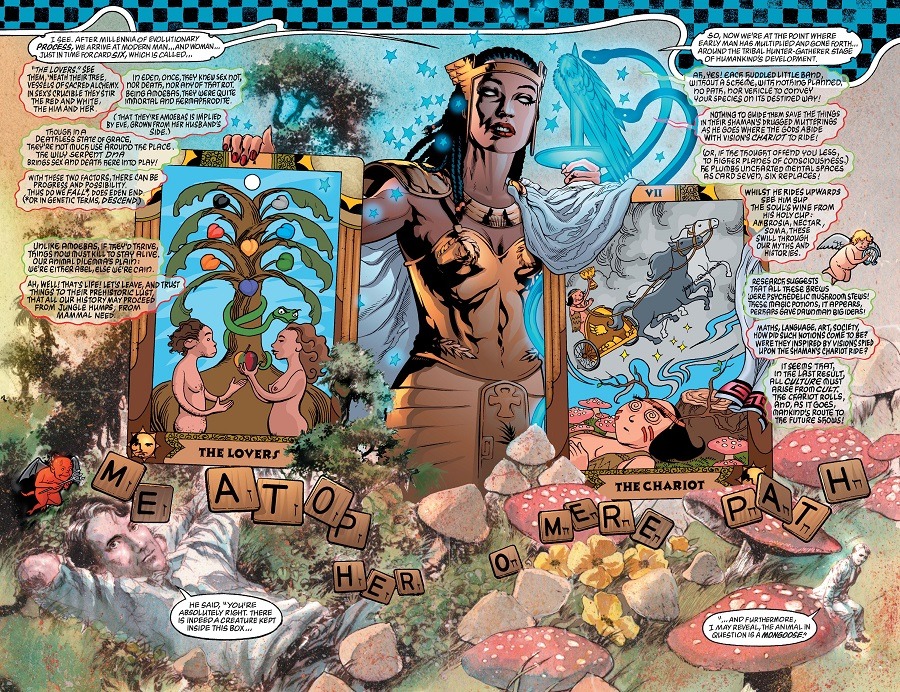

– L’épisode #12 : THE MAGIC THEATRE, est un éblouissant pamphlet philosophique sur le parcours de l’humanité et les origines de la vie, qui prend ses sources depuis le Big Bang et au-delà ! Alan Moore y expose sa propre vision de la destinée humaine en tant que projet de la création. Ses références scientifiques et historiques sont à la fois concises et précises, d’une densité affolante. En un seul et unique épisode, il parvient à élever son travail au niveau de celui de Jens Harder sur l’époustouflant ALPHA… DIRECTIONS, auquel il oppose un contrepoint philosophique de haute volée.

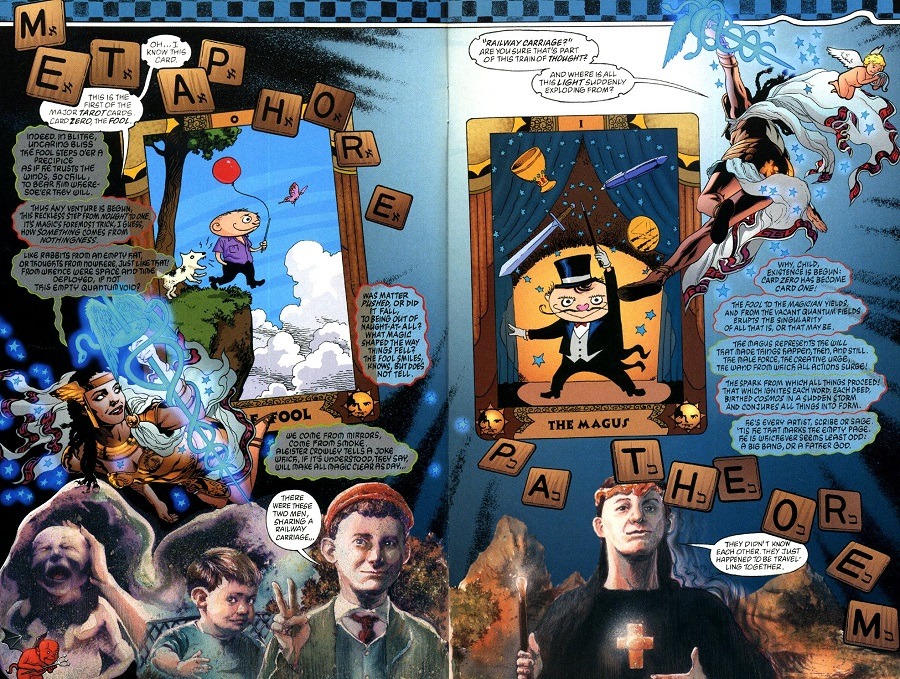

Le fan du créateur de WATCHMEN le sait : Moore est un féru de magie et il s’emploie ici à tisser une allégorie de la destinée humaine par le truchement de cette notion. C’est très difficile à expliquer, il faut le lire pour le comprendre : Point de vignettes, mais des doubles pages mêlant le texte et les images, sur la base d’un jeu de Tarot avec une carte au centre de chaque page. 22 cartes en tout, autour desquelles l’héroïne questionne les arcanes de la magie et de la création ! Dans le quart inférieur, un deuxième récit symbolique vient illustrer l’idée que tout n’est peut-être qu’illusion ou affabulation collective !

Attention, certains lecteurs risquent de trouver l’expérience éprouvante, voire indigeste (il y a beaucoup de texte !), mais la puissance et la richesse de l’ensemble sont tout de même très impressionnantes. Un sacré tour de force.

Le sommet de la série : L’Épisode 12.

– L’épisode #18 : LIFE ON MARS, est un autre épisode vertigineux. Sophie voyage désormais avec d’autres versions de Promethea, notamment une antérieure et une postérieure !

Alan Moore conçoit l’univers comme un tout métaphysique. En partant du principe que la littérature est un acte de création, au même titre que la vie, la matière, les éléments, l’âme et les croyances, elle est donc un univers à part entière.

Promethea étant une héroïne qui possède le pouvoir de l’imagination, elle est désormais capable de franchir toutes les strates du réel et de l’imaginaire, passant de la réalité au rêve, de la matière à l’immatériel, de la vie à la mort, du présent au futur, d’une dimension à une autre, d’un espace à son contraire, etc.

À l’arrivée, l’Univers selon Promethea est une entité dans laquelle s’entremêle une multitude d’actes créatifs, tantôt matériels, tantôt spirituels, où toutes les religions, toutes les conceptions scientifiques et toutes les philosophies évoluent en harmonie !

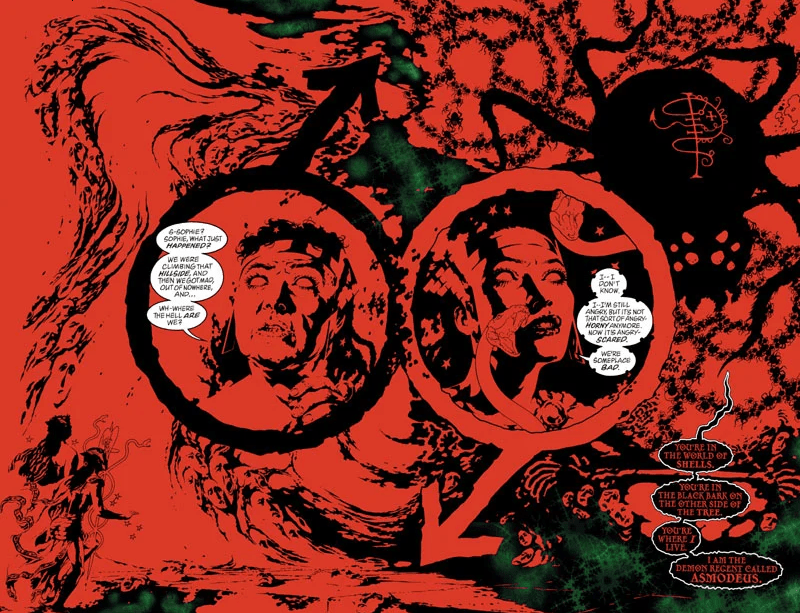

Alan Moore accole à chaque thème de multiples symboles, multipliant ainsi les niveaux de lecture sur chaque étape de la quête de son héroïne. Par exemple, lorsque Sophie voyage sur Mars, il ne s’agit pas d’une simple visite de la planète rouge (ça, le Dr Manhattan l’avait déjà fait dans un épisode de WATCHMEN). C’est au contraire un moyen d’explorer, dans un tourbillon d’images psychédéliques, toutes les facettes, physiques, spirituelles, scientifiques, étymologiques et mythologiques de la notion de Mars ! Ainsi, toutes les images de l’épisode en question sont rouges puisque, d’un point de vue conceptuel, c’est tout à fait logique.

Life on Mars.

Mars n’est pas simplement une planète. C’est aussi le Dieu de la guerre, le chiffre Cinq, le troisième mois de l’année. Le parcours de Sophie ne s’effectue donc pas sur la surface de la planète, mais au cœur d’un lieu symbolique. Là, tout est envahi par des flammes rouges brûlantes qui ne nous brûlent pas littéralement puisqu’elles ne sont que le symbole de la colère et de la volonté, propre au Dieu de la guerre. D’ailleurs, les immenses statues grecques, représentation physique du Dieu en question, ne sont pas sur cet endroit, mais SONT cet endroit, et inversement…

Moore insiste ensuite sur la notion de Volonté qui, selon lui, n’est pas propre à l’Homme, mais bien à l’univers, qui réussit par la force de cette “Volonté universelle” à faire bouger le Soleil et les planètes. C’est encore cette Volonté qui purge la surface de Mars de tout ce qui est défectueux et faible. Telle est la nature de Mars, inflexible, qui ne peut s’encombrer de sentimentalisme. Soit la notion de Guerre vue autrement, comme un corolaire à celle de la Volonté, une partie nécessaire de l’ordre des choses…

Au cours de l’épisode, Sophie et ses compagnes vont même s’amalgamer avec toutes ces notions, jusqu’à combattre le danger en elles-mêmes, puisqu’elles font partie de ce tout physiquement, spirituellement et philosophiquement parlant : Mars est en elles, dans leur cœur et dans leur esprit, et elles sont donc sujettes à une certaine forme de violence et de force brute parfaitement innée en chaque élément de la vie…

Alan Moore expérimente ici toutes ses techniques narratives dans lesquelles il s’emploie à lier le Fond avec la Forme, opérant une mise en abîme narrative vertigineuse et purement conceptuelle. Le lecteur abondera… ou pas !

Le concept martien…

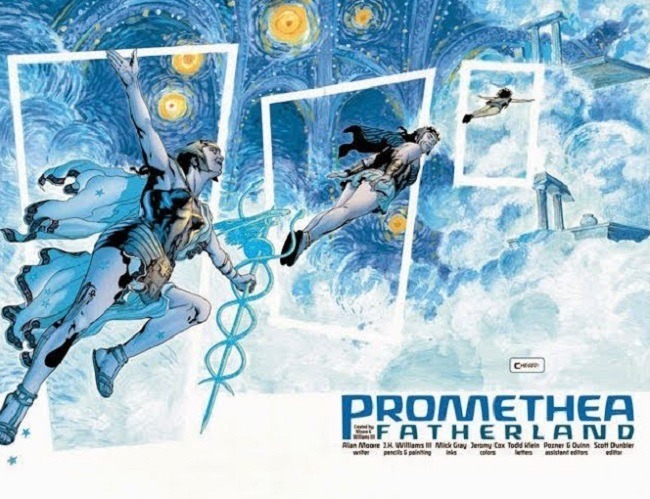

– Lorsque débute l’épisode #19 : FATHERLAND, le lecteur se dit que jamais encore Alan Moore n’était allé aussi loin dans ses déclinaisons narratives et ses recherches séquentielles.

Les héroïnes perdent pied au fur et à mesure de leur quête initiatique dans l’imaginaire, la magie et la création (on les comprend !). Et les auteurs s’arrangent pour que le lecteur perde pied avec elles. Bien que le récit demeure parfaitement linéaire (pas de déconstruction chronologique ou temporelle), la perception de l’espace, du réel et du tangible est complètement éclatée.

Peu à peu, J.H. Williams III s’éloigne davantage des représentations réalistes et s’affranchit complètement des codes propres à l’illusion du réel : Les effets de perspective disparaissent, les rapports d’échelle n’existent plus. La couleur n’a plus qu’un rôle symbolique et atmosphérique. Après un épisode rouge, celui-ci est bleu (d’autres seront orange ou or !), peint par Williams lui-même (alors que d’habitude, c’est le coloriste Jeromy Cox qui se charge de ce travail), conçu comme un hommage à Van Gogh.

Van Gogh style !

Moore explore cette fois les racines hébraïques de chaque mot issu de la création céleste et multiplie les références à la Kabbale afin d’aborder le versant ésotérique de sa création.

La compréhension de la notion de “Kabbale” a toujours été quelque chose de particulièrement obscur, réservé à quelques initiés (je ne me risquerais pas à vous faire croire que je m’y connais plus qu’un autre !). Il s’agit, dans les grandes lignes, d’une tradition ésotérique du judaïsme qui, sur le principe d’une connaissance secrète des multiples niveaux de lecture de la Torah, ouvre une possibilité de saisir une forme de compréhension métaphysique de Dieu, de l’homme et de l’univers (même s’il n’est pas cité, on songe à l’œuvre de Marc Chagall, nourrie de multiples niveaux de lectures aux résonances hébraïques).

Soyons clair : Arrivé à ce stade de la série, le lecteur venu chercher un simple divertissement ne réussira pas à passer le cap. Nous ne sommes plus du tout dans une relation traditionnelle avec le médium du comicbook et la perception de l’ensemble exige désormais de gros efforts de concentration et d’ouverture d’esprit, voire des recherches connexes.

Changement de registre !

– Épisode #26 : LATER, 27 : WHEN IT BLOWS TS STACKS et 28 : DON’T THEY KNOW IT’S THE END OF THE WORLD ? (IT ENDED WHEN YOU SAID GOODBYE).

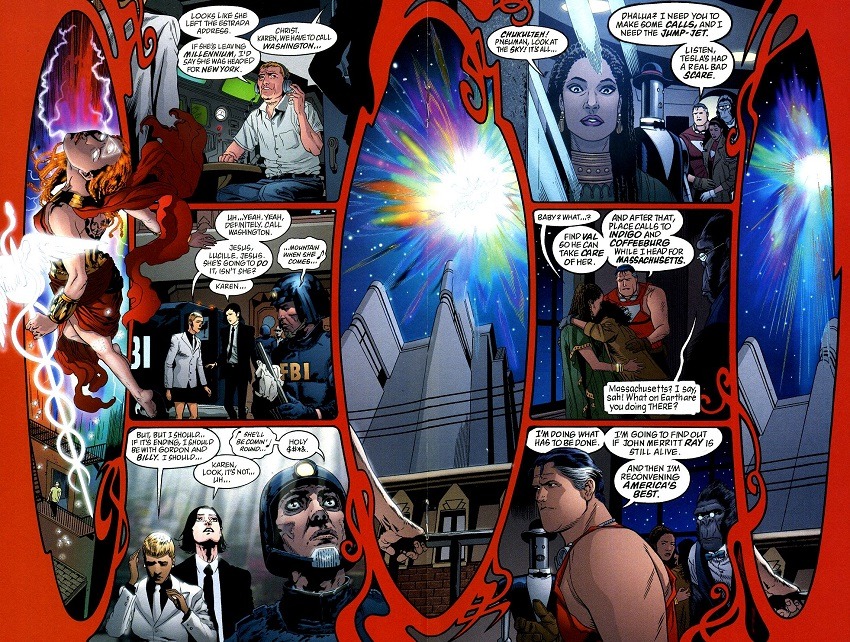

L’épisode #26 marque une rupture radicale : Trois ans sont passés et Sophie a renoncé à son statut, de peur de provoquer la fin du monde. Elle vit comme une jeune femme banale et ordinaire. Le FBI la recherche désespérément, au point de demander à Tom Strong (un héros issu d’une autre série de la ligne ABC), de les aider à retrouver celle qui constitue désormais la pire menace pour l’humanité…

Ce changement de cap s’accompagne d’une autre manière pour le scénariste et le dessinateur de mettre en scène leur récit, qui redevient classique, avec des planches simples composées de vignettes traditionnelles. Pendant un temps, le lecteur familier de la série TOM STRONG a l’impression d’être passé dans cette dernière. Mais lorsque Sophie redevient soudain Promethea, la construction du récit, la structure des planches et le bouleversement des valeurs réalistes reprennent peu à peu leurs droits, et l’ensemble replonge dans le tourbillon psychédélique et surréaliste des limbes de la création…

Le temps de trois épisodes, J.H. Williams III s’essaie un peu à tous les styles en faisant cohabiter les héros des séries TOM STRONG et TOMORROW STORIES, unis afin de reformer l’équipe des America’s bests, une sorte de parodie de la JLA au sein de la ligne ABC créée par Alan Moore. Il adapte son trait et s’arrange pour que chaque personnage soit dessiné de la même manière que dans sa série d’origine, inventant ainsi le principe du crossover conceptualisé, qui regroupe aussi bien les divers héros d’un même éditeur que le style de chaque dessinateur concerné par leur création !

Le crossover conceptualisé !

Le troisième épisode opère néanmoins le changement relevé plus haut et tout ce beau monde se voit peu à peu intégré à l’univers de PROMETHEA dans la mesure où les planches conceptuelles de Williams III les y intègrent par leur structure ! Il s’agit donc bel et bien d’une toute nouvelle façon de concevoir le principe du crossover, comme un acte de création issu du Fond et de la Forme !

Alan Moore semble éprouver le désir de récompenser le lecteur qui a eu le courage d’affronter les multiples expérimentations séquentielles qu’il lui a fait subir jusqu’ici. En revenant, le temps de quelques épisodes, à quelque chose de directement divertissant, haletant et bourré de rebondissements, il semble presque s’excuser de lui avoir infligé le parcours métaphysique extrême que représentait la lecture des douze épisodes précédents. Mais il ne s’agit que d’une courte pause, car Promethea est de retour et le vertige de l’imaginaire reprend ses droits pour les quatre derniers épisodes de la série…

Le crossover conceptualisé ! (bis)

– L’épisode #31 : THE RADIANT, HEAVENLY CITY.

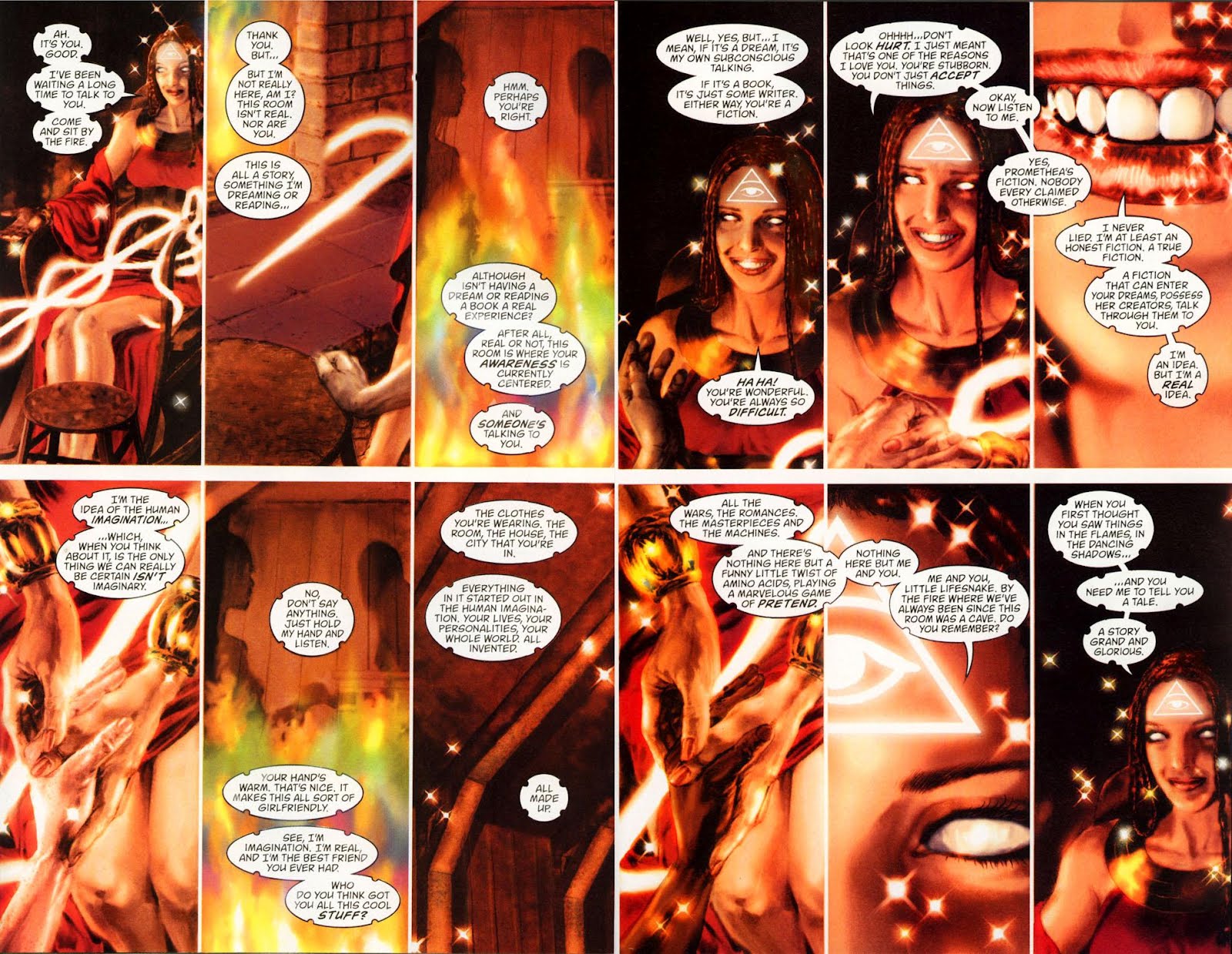

L’avant dernier épisode boucle la boucle en invitant le lecteur à pénétrer lui-même dans l’aventure, en conversant directement avec son héroïne le temps d’une brillante démonstration du pouvoir de l’imagination et, par extension, d’une interprétation de l’existence bien réelle de la magie de la création littéraire !

Presque toujours, je suis un peu déçu par la fin d’une saga de très haute qualité. PROMETHEA ne fait pas exception à la règle et j’ai trouvé le dénouement un peu précipité.

La plus grande frustration réside dans le fait que le scénariste n’a pas beaucoup centré la fin de son histoire sur ses personnages, dont un grand nombre passe à la trappe. Il y a bien quelques vignettes et un épilogue pour certains d’entre eux, mais c’est peu, bien trop peu pour que le lecteur puisse s’en contenter. Et finalement, le principal défaut de la série n’est révélé qu’à la toute fin : Alan Moore ne s’est pas beaucoup attardé sur la caractérisation de ses personnages, qui ne sont souvent que le support trop superficiel de son grand projet sur les arcanes de l’imaginaire…

Qui plus-est, le VRAI final de la saga se trouve dans l’épilogue sur les aventures de Tom Strong (1), qui fait office de crossover avec la fin de PROMETHEA (et la fin de la ligne éditoriale ABC). Il faut donc également lire TOM STRONG pour connaitre la fin de PROMETHEA !

(1) : À noter, tout de même, que l’éditeur Urban Comics a disposé en bonus, à la fin du 3ème et dernier tome de PROMETHEA, quatre extraits issus d’autres comics de la ligne ABC, dont les trois dernières pages de TOM STRONG…

Mais…mais… c’est à moi qu’elle parle !!!

– L’épisode #32 : WRAP PARTY (final).

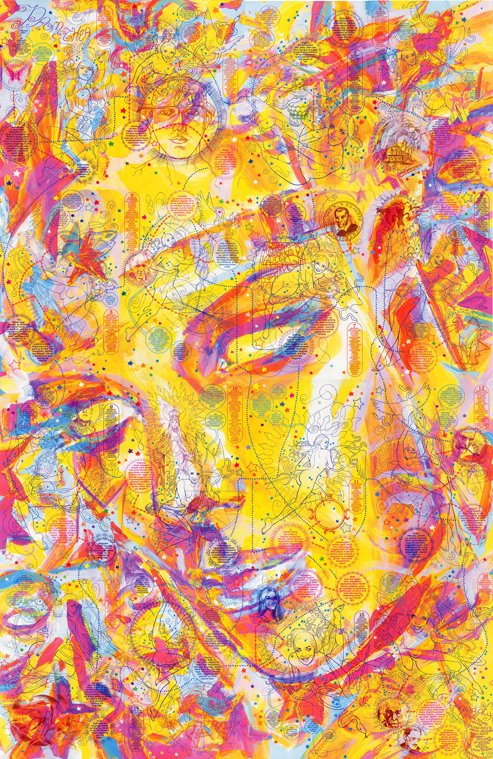

Le dernier épisode est très spécial. Les planches ont disparu au bénéfice d’images colorées dans lesquelles l’abstraction se dispute à la figuration. Sur chaque page, une Promethea réduite à ses seuls contours exprime des aphorismes qui se mêlent à des soliloques venant exposer les thèmes de la saga. Le temps d’un aphorisme, il m’a semblé saisir l’essence du projet : “La magie était la science de toute chose, la façon dont nous comprenons l’univers. En nous attachant aux détails, nous avons tout réduit en catégories : La science, l’art, la religion… fragmentant notre vision du monde. Graduellement, cependant, l’humanité réunit les choses pour en avoir une vision d’ensemble. La magie renait”… Et de lire vingt huit pages au contenu vertigineux d’une rare profondeur !

Regardez-y de plus près : C’est de la BD !

Pour terminer, quelques mots encore sur l’art de J. H. Williams III : La structure des planches se sera développée sur le même principe depuis le début de la série : Une composition symétrique psychédélique (mais parfaitement limpide !) sur deux pages, plus ou moins divisée en vignettes évanescentes. Des vignettes que l’on aura vu devenir des soleils ou des végétaux, qui se seront lovées dans les bras d’une pieuvre démoniaque ou bien dans les cheveux d’un ange. Des cadres plus ou moins figuratifs selon le contenu sémantique, décorés de volutes, de flammes ou de frises gréco-romaines.

Une pure illustration du Merveilleux et une pure matérialisation de l’Imagination.

Probablement le meilleur enlumineur avec lequel aura collaboré le grand Alan Moore.

Première collection VF.

That’s all, folks !!!

Alan Moore, l’auteur que j’adore détester.

Rien à dire C’est « quali »

J’aime sa période TOP 10, malgré tout ce qu’il a pu dire, c’est la période où il a le plus été amené à « sociabiliser » et c’est une bonne chose.

J’aime TOM STRONG où il fait du mainstream tout en restant lui même, Il y a beaucoup de Capitaine Flam dedans.

J’aime TOP 10, parce que c’est simple et immédiat

J’aime la Ligue des gentlemen extraordinaires au début, je trouve que ça s’est perdu au fur et à mesure (mais je préfère largement la trilogie vampirique de KIM NEWMAN qui joue avec les mêmes codes)

PROMETHEA , je n’accroche pas, je suis trop con et primaire, peut être un jour…C’est l’une de ses œuvres les plus personnelles et je n’ai pas d’atomes crochus avec sa personnalité …

J’avoue que PROMETHEA, c’est intense. C’est pas le truc que je vais relire en dilétante… Mais ça reste un magnifique souvenir de lecture quoiqu’il en soit.

Et puis le dessin de J.H. Williams III… C’est le top du top quand même !

TOP TEN faudrait que je le relise parce que je n’ai jamais écrit dessus du coup. Et bien sûr il faudra que je me mette sérieusement à LA LIGUE, car à ce jour je n’ai lu que la première « saison ».

J’avais commencé la trilogie vampirique de KIM NEWMAN et puis je l’avais mise de côté. J’ai les trois livres à la maison. Faudra que je m’y remette aussi. Le début était très chouette.

Bon il va y avoir d’autres articles sur Alan Moore ces prochains jours… C’est mon auteur préféré, quand même. IL DOIT avoir sa place sur C.A.P 😛