* BEAT MAN-THING *

Chronique du run d’Alan Moore sur la série SWAMP THING

Date de publication originelle sous forme de série de comics : de janvier 1984 (Issue #20) à septembre 1987 (Issue #64). Soit quarante-cinq numéros

Auteurs : Alan Moore (scénario) + divers artistes (dessin).

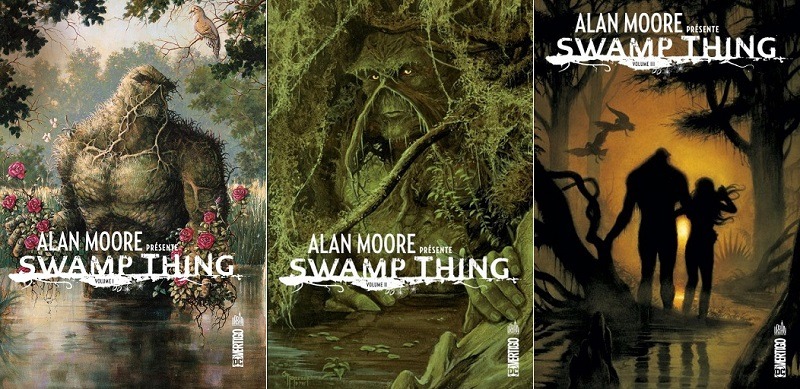

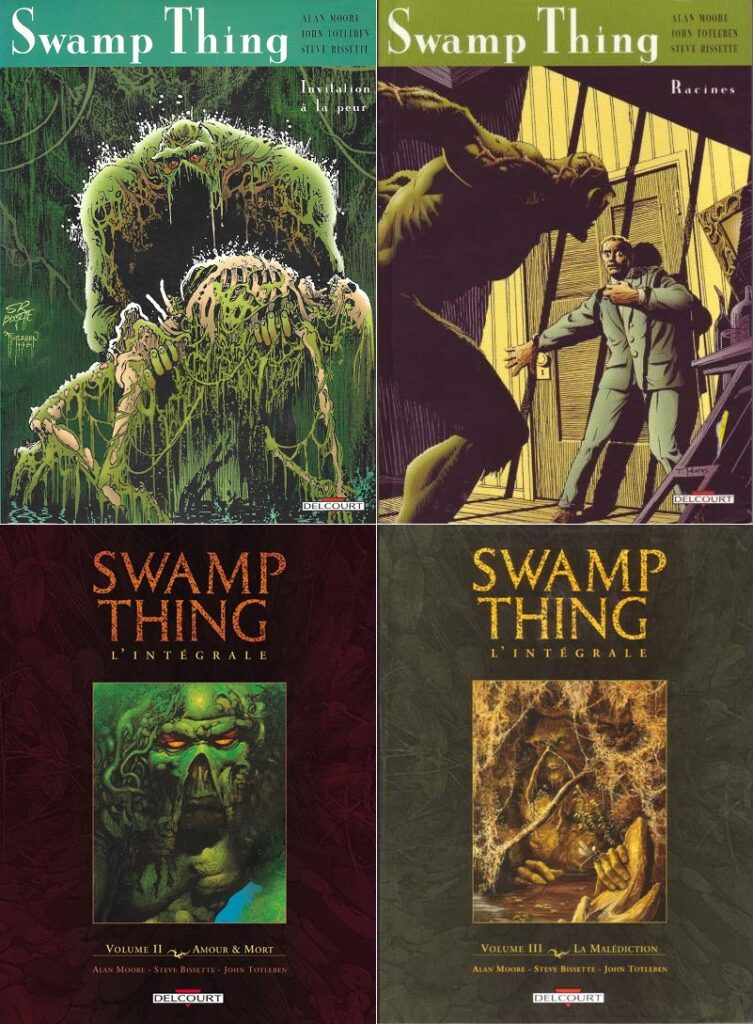

Éditeur VF : 3 tomes chez Urban Comics (anciennes versions incomplètes chez Delcourt puis Panini Comics).

Éditeur VO : DC Comics, Vertigo

Les trois gros pavés de chez Urban Comics.

Cet article portera sur l’intégralité de la série SAGA OF THE SWAMP THING par Alan Moore.

À noter que les N° #59, 61 et 62 ont été écrits par intérim, respectivement par Steven R. Bissette et Rick Veitch, dessinateurs sur la série. Le tout sous la direction d’Alan Moore. Rick Veitch récupèrera d’ailleurs le titre entant qu’auteur complet à partir du départ d’Alan Moore. Mais ceci est une autre histoire…

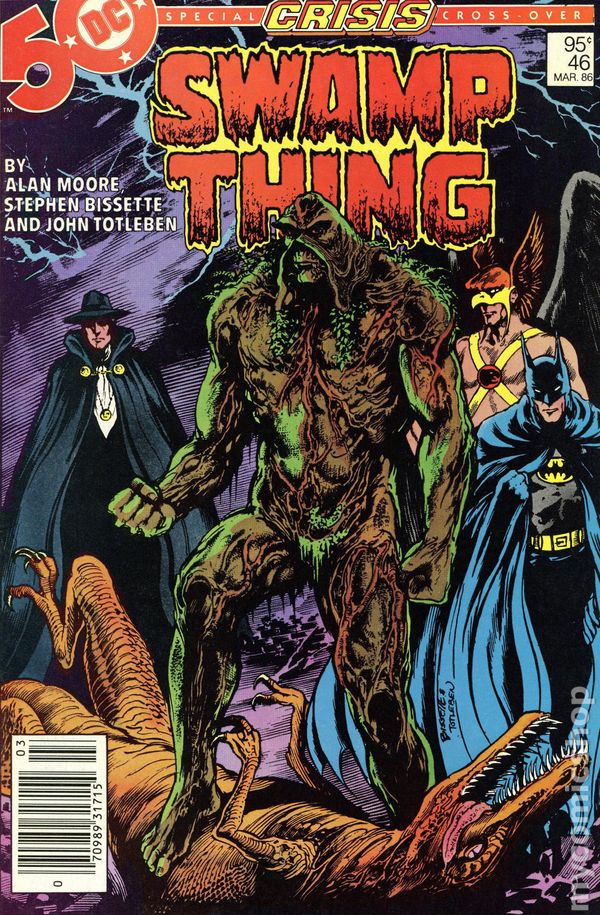

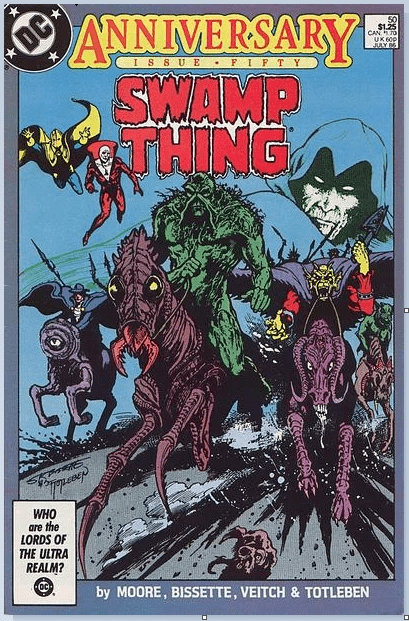

Les toujours splendides couvertures de John Totleben, par ailleurs encreur sur la série et dessinateur de MIRACLEMAN

Le contexte

Dans l’œuvre d’Alan Moore, SWAMP THING occupe une place essentielle, car elle est sa première œuvre écrite pour un grand éditeur américain, celle qui l’a révélé au grand public international. Mais en même temps, ce run légendaire de près de cinquante numéros de comics n’est pas d’une qualité égale du début à la fin. Il possède des hauts et des bas. Toujours est-il que ses hauts sont tellement hauts, et que ses bas sont à ce point plus hauts que les hauts du tout-venant en matière de comics, qu’on ne pourrait décemment pas prétendre qu’il ne s’agit pas d’un incontournable…

Swamp Thing (la Créature des marais) avait été créé en 1971 par le scénariste Len Wein et le dessinateur Bernie Wrightson (article ici-même). C’est en 1982, alors que le titre bat de l’aile, que le jeune Alan Moore est appelé à la barre par Len Wein lui-même. Sous la direction de la responsable éditoriale Karen Berger, il récupère la série au second volume, à partir du N° #20. Karen Berger et Alan Moore feront de ce titre un tremplin pour la ligne Vertigo, spécialisée dans les comics pour adultes, et inaugurée dans la foulée…

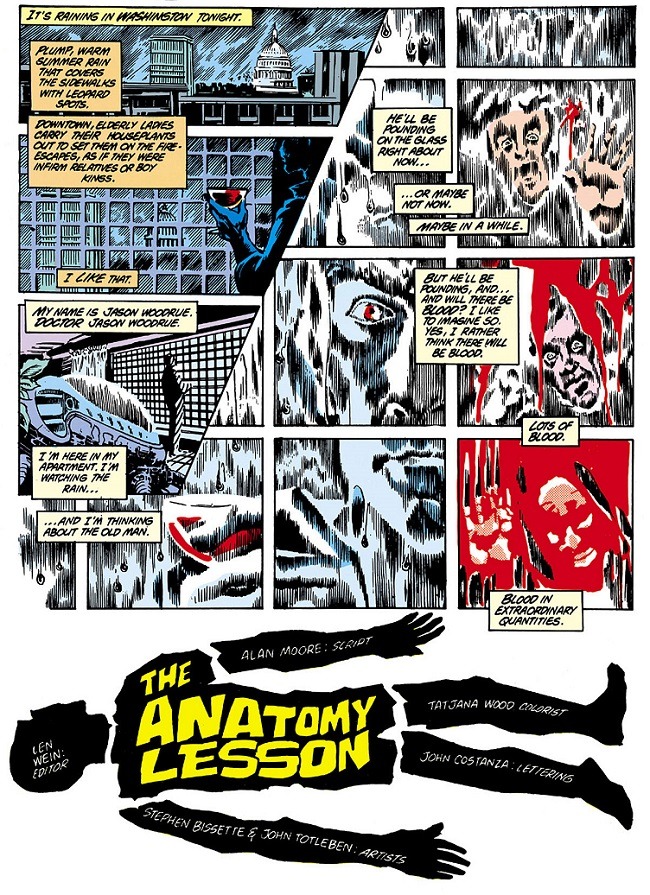

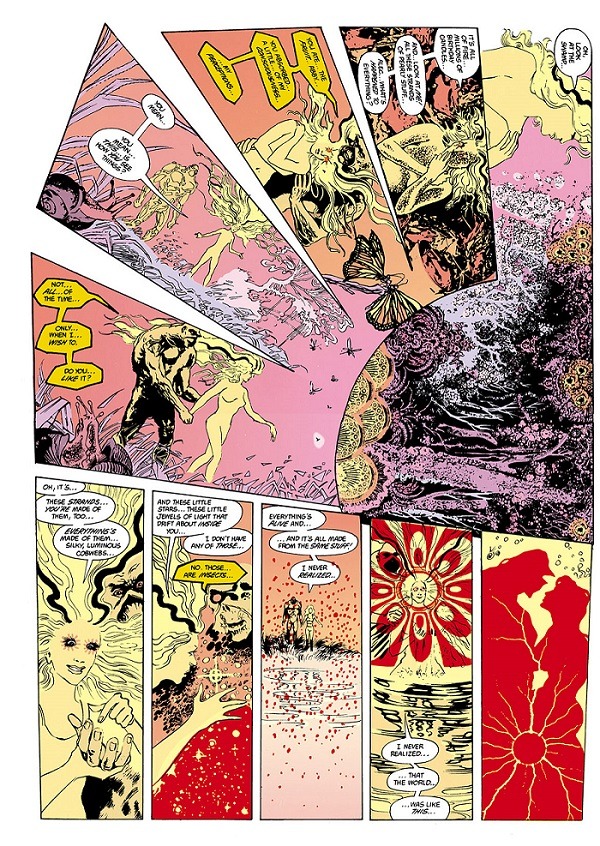

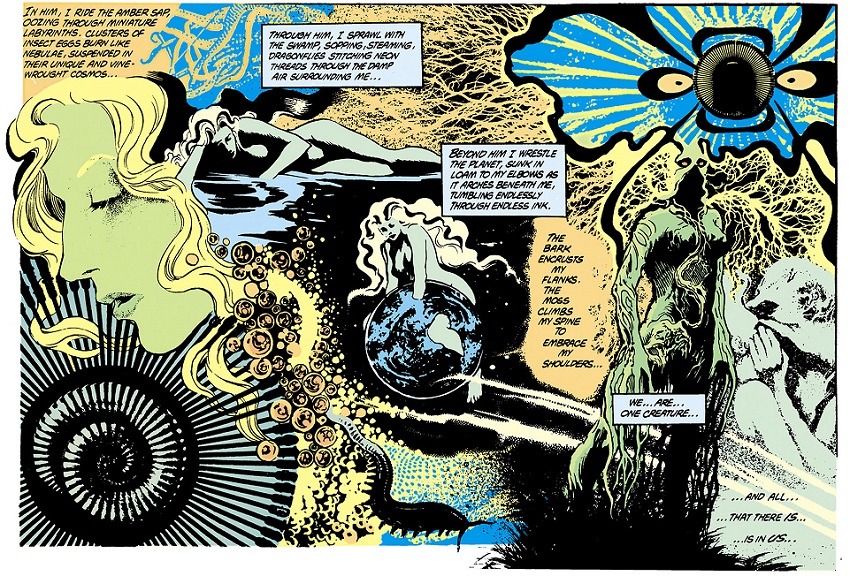

Des planches au decoupage conceptuel et inventif.

Ce sera, jusqu’au bout, la signature du scénariste.

Le concept

La révolution est immédiatement en marche : Si le futur créateur de WATCHMEN reprend le récit là où il s’était arrêté avec le scénariste précédent (Martin Pasko), il va mettre au point, dès son arrivée, une pirouette scénaristique afin de redéfinir complètement le personnage principal. Ce dernier n’est alors plus Alec Holland ressuscité sous la forme d’un être végétal, comme on le pensait jusqu’ici, mais une entité née de la Terre et ayant absorbée l’esprit du défunt Alec au moment de sa constitution. Cette différence va d’emblée permettre au scénariste d’imaginer de nouveaux concepts, beaucoup plus complexes, en mêlant les aventures de son personnage à toute une série de questionnements philosophiques sur la nature de l’esprit, sur la science et la conscience, sur l’écologie, la pollution et le rapport conflictuel entre l’homme et la nature. Et une toute nouvelle définition de l’horreur puisque, à la base, c’est l’apanage de la série.

L’horreur sera donc, à partir de là, liée à un sous-texte écologique et métaphysique.

Les premiers épisodes servent en partie à faire évoluer le personnage de la créature qui passe par une sévère crise de spleen (en prenant conscience qu’il n’est pas l’être humain qu’il croyait être) à la découverte (très) progressive des pouvoirs dont il peut bénéficier une fois digéré son nouveau statut d’entité naturelle. Dans cette première étape de déconstruction du personnage, une technique qui deviendra sa signature essentielle, Moore avance par petits arcs narratifs à forte densité horrifique, en prenant bien soin que cette dimension opère également dans l’esprit du lecteur, en lui faisant découvrir des concepts horrifiques inédits et glauques, comme par exemple les effets d’une boisson polluée par des déchets nucléaires ingurgitée par un clochard…

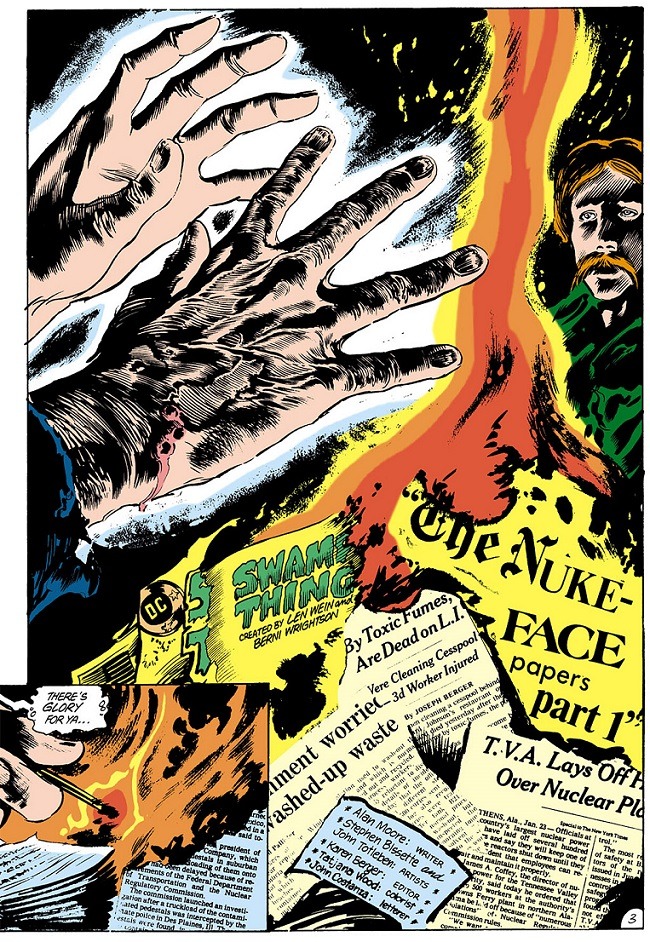

Pollution, je dis non…

Pour bien comprendre l’importance de ces épisodes, il faut les replacer dans leur contexte :

Ils sont tout d’abord concomitants de la levée progressive du comics-code authority. Ils sont ensuite édités, comme nous le disions plus haut, sous la houlette d’une responsable encline à laisser toute liberté à l’auteur, y compris dans une optique de publication réservée, ou tout au moins adressée exclusivement aux adultes. Enfin, ils sont confiés à un auteur exceptionnel, certes, mais surtout rompu à l’écriture de récits pour adultes (Alan Moore travaillait auparavant en Angleterre, pour des éditeurs s’adressant à un tout autre lectorat que celui de DC Comics), ce qui rompt avec la tonalité habituelle des comics de super-héros. Cette concomitance apporte ainsi une nouveauté, une tonalité qui tranche radicalement avec l’ordinaire de son époque. SWAMP THING, c’est finalement l’enfant des EC Comics qui n’aurait pas connu la censure, et qui aurait évolué pour un public adulte dans une forme feuilletonesque de très grande qualité artistique. Comme on le disait plus haut, c’est une révolution !

À plusieurs reprises, il est assez savoureux de percevoir qu’Alan Moore est obligé de s’aligner sur les impératifs éditoriaux de son employeur, et de voir comment il s’y prend pour se débarrasser immédiatement de cette contrainte ! Par exemple, dans la perspective de coller à l’événement CRISIS ON INFINITE EARTH (toutes les séries DC Comics étant publiées sous la même bannière, signe de leur interconnexion), le scénariste intègre les autres super-héros le temps de quelques vignettes, et trouve instantanément une idée pour les évacuer séance tenante ! Inutile de préciser que le lecteur venu ici trouver une lecture adulte et relativement réaliste (en tout cas sans bonshommes en costume flashy venant parasiter l’immersion de la chose) se réjouit de la pirouette !

Bon, d’accord, on va mettre les super-héros DC. Mais on en n’a rien à foutre, OK ?

Une série expérimentale

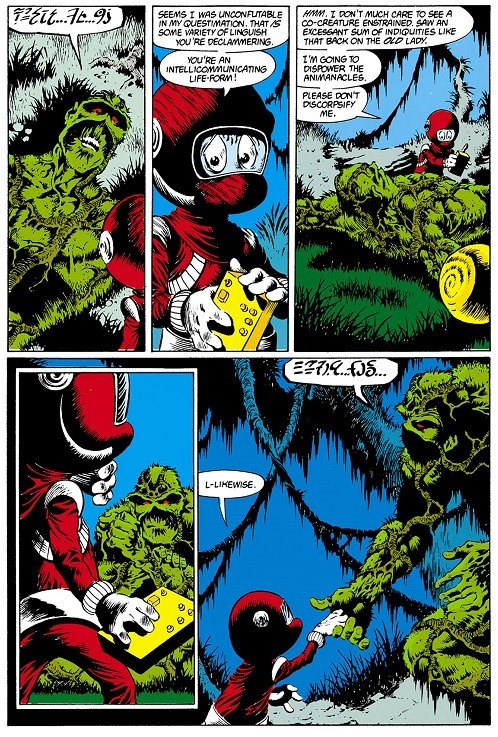

Régulièrement, Alan Moore utilise le cadre de la série et la liberté créative qu’elle lui confère pour en faire un véritable laboratoire d’expérimentations narratives et conceptuelles en tout genre (on pense notamment à ces épisodes muets ou écrits dans une langue imaginaire, par exemple à l’épisode en forme d’hommage aux comics de Walt Kelly et au titre POGO, avec cette équipe d’extraterrestres en quête d’un monde meilleur ! Ou encore à celui où les anciennes planches de Wein & Wrightson sont insérées dans le récit). Le résultat est époustouflant puisque l’auteur mélange son travail à une forme d’expérience et de tâtonnements (un peu comme un chimiste qui réaliserait ses recherches et ses expériences en public), avec une réussite éclatante à tous les coups (comme un jongleur capable de réaliser chacun de ses tours sans jamais en rater un seul) !

Swamp Thing rencontre Pog l’extraterrestre !

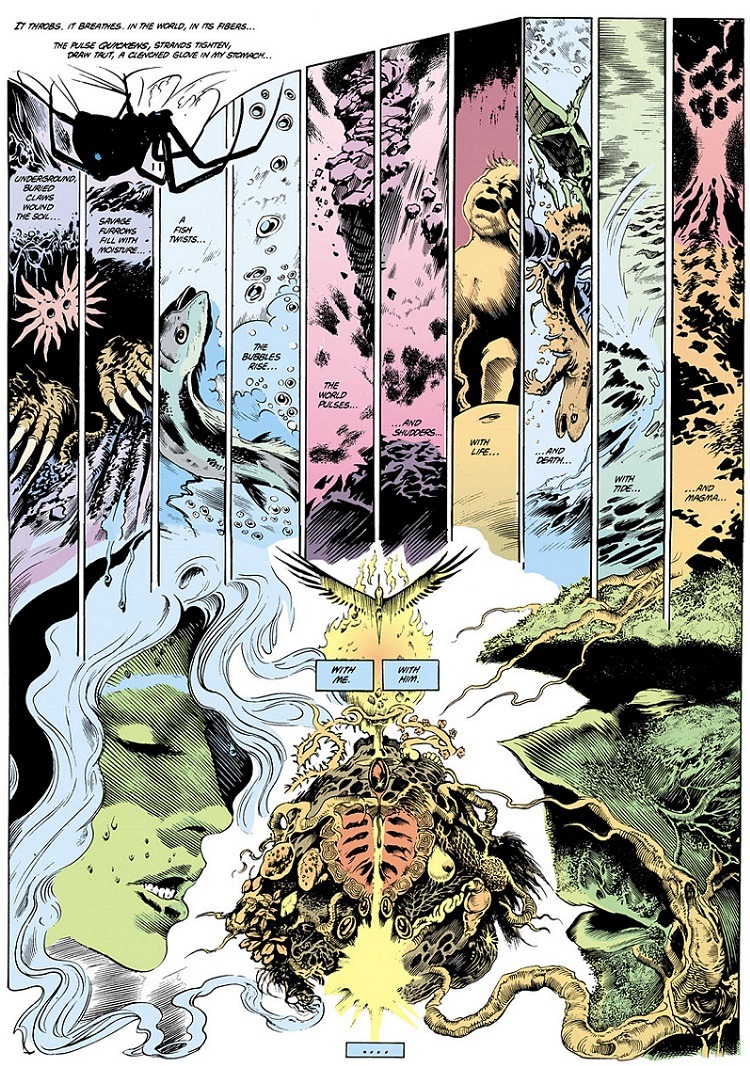

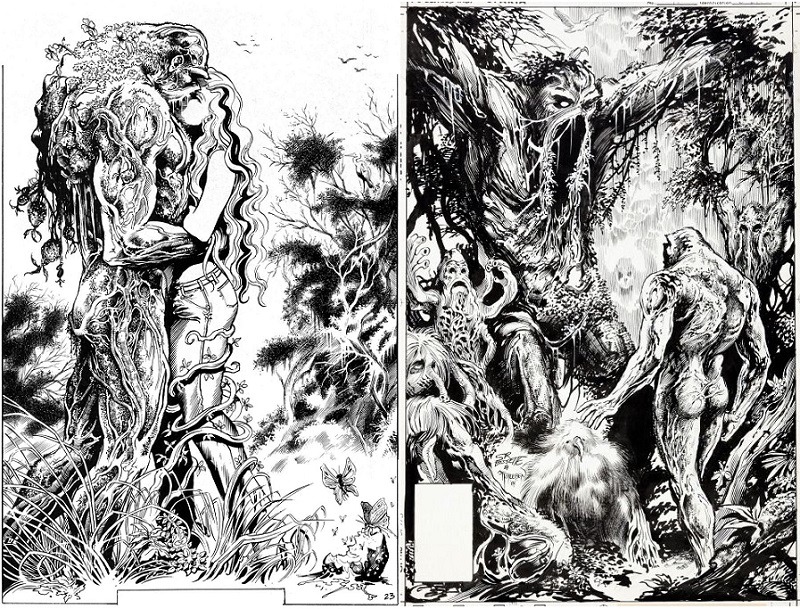

Parmi tous ces épisodes, certains sortent évidemment du lot et sont devenus avec le temps de véritables classiques, voire des épisodes cultes. Le fameux SACRE DU PRINTEMPS (épisode #34), bien sûr, vient immédiatement à l’esprit lorsqu’il s’agit de sélectionner les plus marquants de la série. C’est là que les expérimentations de l’auteur sont les plus éblouissantes car il parvient à y entremêler une technique narrative conceptuelle et inventive, avec un découpage des planches inédit et sophistiqué, des dialogues d’un niveau littéraire inégalé dans ce médium (un grand bravo à Alex Nikolavitch qui a réalisé une traduction qui donne parfois le tournis à la seule pensée du travail accompli !), une profondeur incomparable dans le sous-texte et la caractérisation des personnages, écrits avec une plume délicate et raffinée, une fluidité bluffante (masquant le probable travail de titans effectué en amont), ainsi que, surtout, une poésie lyrique envoûtante, procurant à l’ensemble une personnalité unique et une place de choix au panthéon des chefs d’œuvre du 9ème art.

Parce que c’est avant tout une histoire d’amour… LE SACRE DU PRINTEMPS.

Des hauts et des bas

Comme nous le disions en introduction, ce long run de quarante-cinq épisodes possède des hauts et des bas. Les épisodes les moins intéressants sont clairement ceux faisant intervenir d’autres personnages DC Comics, notamment Batman ou la JLA mais également les plus obscurs Phantom Stranger, Dead Man et autres Doctor Fate (les sorciers de l’univers partagé)… Pour un fan de continuité DC, l’exercice peut éventuellement avoir de l’intérêt et flatter le complétiste qui sommeille en lui, mais pour un lecteur venu simplement lire une série autonome, c’est un sérieux parasitage que cette intervention de personnages secondaires aux pouvoirs incompréhensibles et sybillins. Pénible. Même si Moore enrobe le tout avec humour, le lecteur qui se fout de l’univers partagé DC et de ses recoins obscurs n’a qu’une envie : que ces personnages retournent illico presto à leurs oubliettes. Surtout après avoir lu une dizaine d’épisodes réalistes et adultes, la sauce ne prend pas du tout.

AMERICAN GOTHIC et ses parasites…

C’est dommage car l’arc narratif central, AMERICAN GOTHIC, est le grand projet d’Alan Moore sur cette série. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il crée le personnage de Constantine, lui-même très éloigné des super-héros en slip multicolore, et qu’il inaugure son hommage à HP Lovecraft qu’il poursuivra dans WATCHMEN et bien évidemment dans le définitif PROVIDENCE. Voir débarquer Phantom Stranger et Etrigan sur le grand dénouement final sabote un peu l’intégrité de l’ensemble (certes, ces derniers appartiennent presque à un sous-genre “Kirbyen” réunissant fantastique, horreur et magie, mais bon…), qui redescend soudain au niveau des comics mainstream pour une confrontation manichéenne quasiment aussi puérile que CRISIS ON INFINITE EARTH.

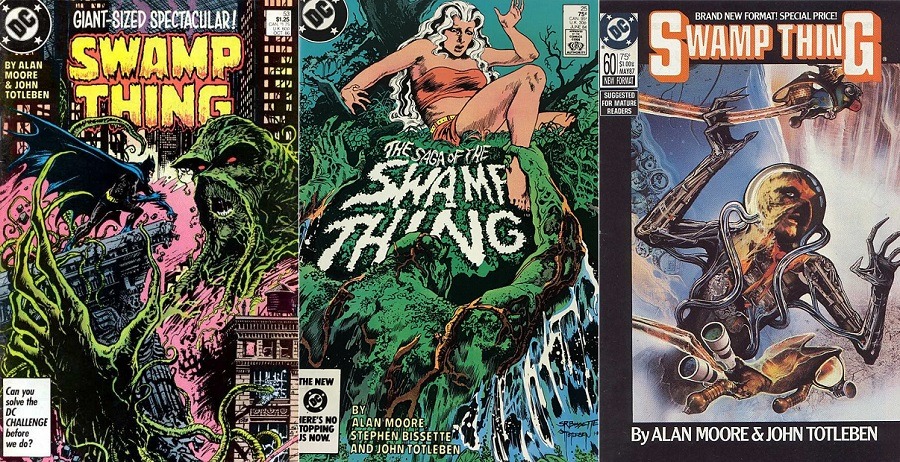

Quelques couvertures de la série par John Totleben.

La dernière partie, au moment de la résurrection et du retour de la créature sur Terre, opère également un sérieux ventre mou. Il faut savoir qu’à ce stade, le scénariste s’évertue à préparer le terrain pour Rick Veitch, alors illustrateur principal, qui va bientôt reprendre les reines en devenant l’auteur complet de la série. Sauf que ce dernier entreprend de donner à celle-ci une sévère orientation science-fictionnelle. Moore ne se démonte pas et pousse même plus avant ses expérimentations narratives, cherchant à se renouveler en troussant des épisodes vraiment psychédéliques (celui de la planète d’Adam Strange remporte le pompon du plus insupportable pour un lecteur étranger à l’univers DC, tandis que deux épisodes, les #60 et 61, s’imposent parmi les plus originaux et les plus éblouissants de la série, voire de l’histoire des comics !). Je suis personnellement ressorti épuisé et contrit de ce dénouement, en regrettant franchement l’ambiance terrestre, gothique et animiste de la première partie de la saga.

Heureusement, Moore récompense les efforts de ses lecteurs en offrant une véritable fin aux aventures de sa créature et de sa compagne humaine. De ce point de vue, il a toujours été un auteur largement au-dessus de la concurrence et il démontre encore ici qu’il est un vrai scénariste, qui allie toujours le “paiement” à la “promesse”. Et c’est tellement rare en fin de comptes, surtout au sein d’une série ongoing n’étant pas sensée connaitre de fin, qui plus-est au sein d’un éditeur tenant absolument, en temps normal, à ne jamais lâcher l’intérêt et la mise en haleine de son lectorat. Miraculeux !

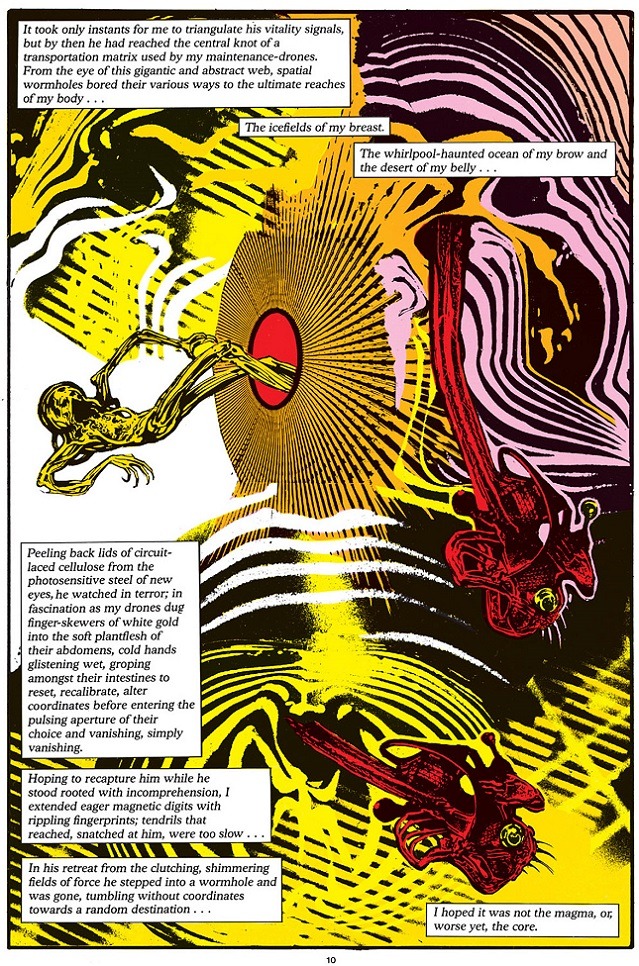

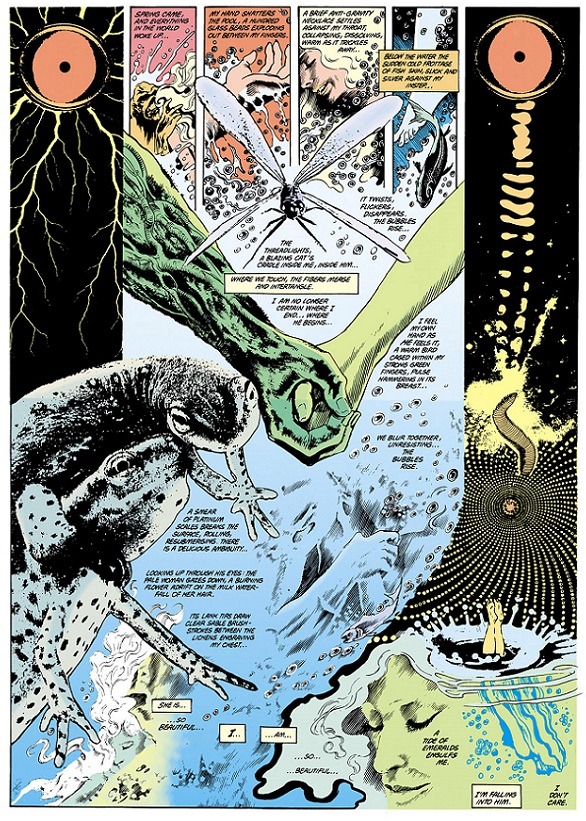

À fond dans la SF : Le magnifique et très psychédélique épisode #60 !

Les artistes

La partie graphique n’est pas non plus à négliger. Cette quarantaine d’épisodes voit de nombreux artistes se succéder (souvent le temps d’un épisode, on trouve la participation de Shawn McManus, Dan Day, Ron Randall, Stan Woch et Tom Yeates) mais deux équipes créatives dominent l’ensemble à peu-près à égalité. En effet, l’essentiel de la première partie est assuré par un premier duo formé de Stephen Bissette au dessin et John Totleben à l’encrage, tandis que Rick Veitch et Alfredo Alcala dominent la seconde. Le premier duo est le plus éblouissant, notamment grâce à l’encrage extraordinaire de Totleben (Alcala n’étant pourtant pas n’importe qui si vous vous souvenez de son travail inouï sur le CONAN de Buscema !), qui illustre également certaines des plus belles couvertures de l’histoire des comics à l’occasion de cette publication. On notera également l’apport de la coloriste Tajana Wood, qui composait alors une palette conceptuelle de teintes restreintes et nuancées, toutes en camaïeux, inédite dans le domaine du comic-book super-héroïque. Bien qu’en réalité la série, quoique connectée à l’univers des bonshommes en slip, fut avant tout du genre horrifique et inspirée au départ, est-il nécessaire de le rappeler, par feu les EC Comics…

Toujours l’épisode #60 : À fond dans la SF (et un peu dans l’abstraction) !

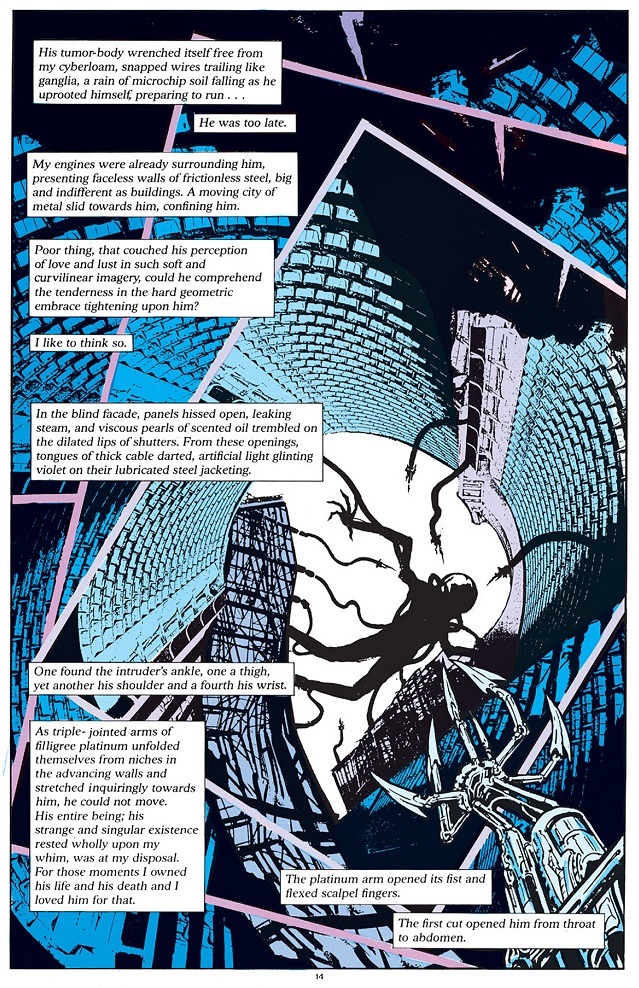

Le temps d’un épisode (Issue #60), John Totleben s’empare seul de la partie graphique (il l’avait déjà fait pour le superbe épisode #48) et illustre ce qui demeure probablement l’épisode le plus original de la saga (voyageant dans l’espace pour son retour sur terre, Swamp Thing rencontre une forme de vie indescriptible et s’accouple avec elle !). Une vingtaine d’illustrations en pleine page, parfois sur une double-page, totalement expérimentales, narrées sous forme de poème, à la limite de l’abstraction ! Il y a déjà des lustres de cela, l’éditeur Delcourt entreprit de traduire la série chez nous et s’essaya en vain à au moins deux ou trois collections, ne terminant jamais sa besogne (la chose fut également tentée par Panini Comics qui ne fit pas mieux, il est vrai coiffé au poteau par Urban ayant récupéré les droits de l’éditeur américain in fine…). L’idée de Delcourt était de publier la chose (!) en noir et blanc. Une idée saugrenue pour certains, tant la série use de la couleur pour faire sens. Mais en regardant de près les détails et l’encrage sublime de John Totleben, on comprenait un peu l’intention. Une preuve de l’excellence d’un trio (Moore/Bissette/Totleben), qui restera dans les annales comme celui de la meilleure période pour la série…

Avouons qu’en noir et blanc, c’est pas dégueu non plus…

SWAMP THING, une ode à la philosophie hippie ?

Après toutes ces années de recul, SAGA OF THE SWAMP THING par Alan Moore est devenu un grand classique et une pierre angulaire du comic book de super-héros pour adultes, entendu que le personnage en lui-même n’a strictement rien à voir avec la figure super-héroïque classique, surtout à travers le prisme d’un tel auteur.

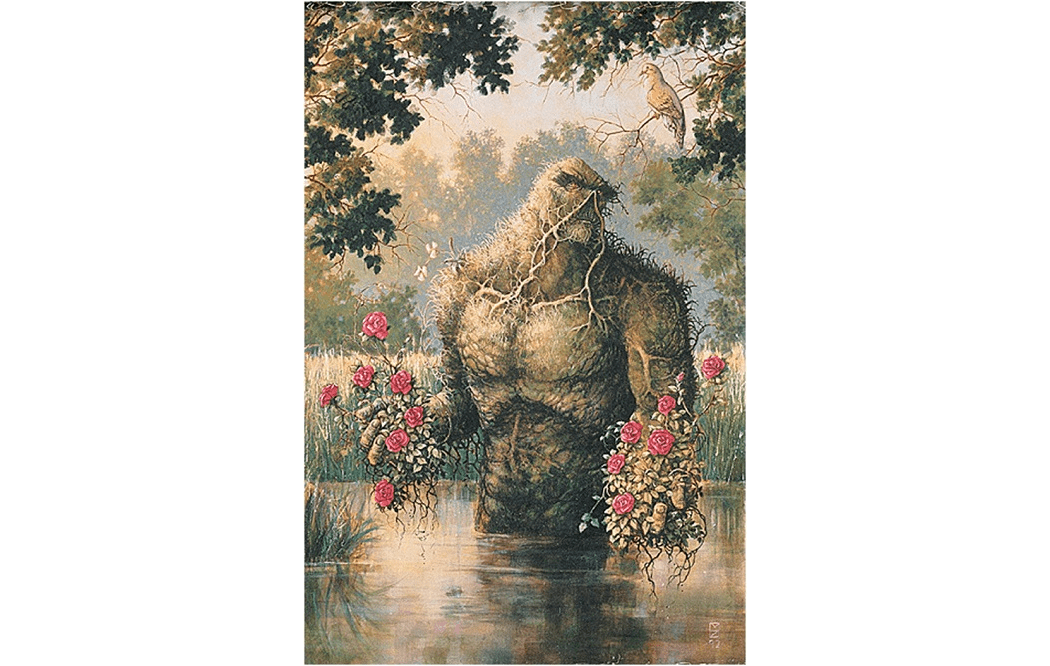

L’un des thèmes les plus marquants de la série demeure tout de même celui du rapport avec la Nature. La manière dont Alan Moore s’empare du sujet de la communion entre l’homme et les éléments naturels apparait, notamment, comme une réminiscence du mouvement hippie. Né en 1953, le scénariste est d’évidence concerné par l’essor du mouvement hippie et la philosophie du Flower-Power. Un épisode comme LE SACRE DU PRINTEMPS, où les plaisirs charnels se mêlent à ceux de la drogue, enrobé d’une illustration et d’une construction psychédélique consommée, nous rappelle au bon souvenir de la génération Woodstock.

Dans le concept même de la série, surtout dans la manière dont l’envisage l’auteur de WATCHMEN, la figure de la créature du marais est une pure allégorie de la communion entre l’homme et la nature, qui finissent ici par ne faire littéralement qu’un. SAGA OF THE SWAMP THING pourrait être, selon le degré de niveau de lecture, l’illustration ultime de la fusion et de l’harmonie parfaite entre la conscience humaine et la pureté instinctive et désintéressée du règne végétal. Un idéal de communion, une utopie comme l’ont tant recherché les membres les plus exaltés de la communauté hippie entre le fin des années 60 et le début des années 70. Qui plus-est, la tentation de l’usage des psychotropes, directement prodigués par cette nature végétale séminale, fut également l’une des principales marottes du mouvement hippie, qui entrevoyait le “retour à la nature” à travers deux joyeux vecteurs : le sexe et le psychédélisme induit par la prise de drogues, notamment.

Un style psychédélique qui n’aurait pas déplu à Stanley Mouse et Rick Griffin, les artistes emblématiques du Flower Power.

Mais le fait-est qu’Alan Moore est également, plus encore qu’un produit de la génération Flower Power, un pur enfant de la Beat Generation. Voilà qui fait assurément la différence : Depuis les années 50, les membres de la Beat Generation avaient été les précurseurs du mouvement hippie et ils formaient le noyau de tout ce que la contre-culture amènera de changements dans le courant du 20ème siècle. La naïveté et la candeur placide qui dominera la génération suivante ne les concernait pas. Les écrits d’Allen Ginsberg, de Jack Kerouac et de William S. Burroughs ne reflètent pas ces utopies exaltées. Ce sont des auteurs épris de liberté et d’émancipation, certes, mais ils sont aussi beaucoup plus pessimistes et crépusculaires, comme en atteste l’une des interprétations du terme anglais “beat”, signifiant, dans le contexte idoine, “exténué, battu, foutu, au bout du rouleau”…

On retrouve chez Alan Moore certains des thèmes qui animaient tout particulièrement le vivier de la Beat Generation, comme par exemple son attirance pour la nature et ses grands espaces, mais aussi sa fascination pour les spiritualités chamaniques faisant de l’homme une partie intégrante du Cosmos.

Contrairement à celle des hippies, la mentalité de la Beat Generation est attachée à l’élite intellectuelle. Ce sont des anarchistes férus de littérature. Ce ne sont pas des illuminés qui veulent rompre avec le système, mais des intellectuels qui veulent le dynamiter de l’intérieur. Enfin et surtout, les représentants de la Beat Generation sont des individualistes forcenés, tournés vers la nature, fermement opposés à la société de consommation, certes, mais ils n’ont strictement rien à voir avec l’esprit de communautarisme et de pensée unique lié à la philosophie hippie. On reconnait bien-là la personnalité d’Alan Moore, nettement plus proche d’un écrivain de la Beat Generation que d’un baba cool illuminé et candide.

Des planches fortement ancrées dans une époque déjà passée…

Avec ce constat en tête, on perçoit bien pourquoi la communion entre Alec Holland (le Swamp Thing) et la Nature n’a rien de l’utopie bucolique. Elle est ici sujette à l’horreur, à l’effroi, au malaise, à l’apocalypse, à la perte des repères et à la peur de l’inconnu. Elle exhale quelques relents lovecraftiens (une autre des principales influences du barbu de Northington, comme nous l’avons vu plus haut).

Alan Moore boucle la boucle jadis ouverte par les fondateurs de la Beat Generation et entérine la chute du mouvement hippie (déjà consommée en 1982, date de son arrivée sur le titre) : Il n’y a pas d’alternative au monde libéral et industriel par la fuite et le retour à la nature. Derrière la fuite des réalités, il n’y a que pertes et chaos…

Pour autant, Moore ne dit jamais qu’il ne faut pas faire le saut vers l’inconnu. Il n’interdit jamais de rompre avec notre humanité matérielle pour se fondre dans un ailleurs indicible. Au contraire, il invite à le faire ! Mais il n’est pas dupe : Pour trouver l’illumination, il faut accepter de perdre tous ses acquis et tout ce à quoi nous tenons…

Un constat vertigineux et effrayant, il va sans dire !

L’homme et la nature : Une histoire complexe…

Coda

Notre article est terminé.

Il existe désormais une collection complète en VF et en trois tomes chez l’éditeur Urban Comics. On peut s’en réjouir, certes, surtout pour une série qui a connu tant et tant de faux départs en France. Toutefois, ces trois tomes, même s’ils sont au format “deluxe”, souffrent quand même d’une maquette assez laborieuse : Trop lourds, trop épais, la reliure a tôt fait de se détendre et de se déformer. Les couvertures cartonnées sont fragiles et s’émoussent à la moindre manipulation. Le contenu, enfin et surtout, est particulièrement décevant au niveau du rendu : Les épaisses pages en papier mat offrent des couleurs délavées et fadasses. Regardez bien les scans de l’article et profitez de cet aspect flamboyant sous le vernis de votre écran, car tous les noirs profonds que vous y voyez apparaitront gris à l’intérieur de vos trois tomes VF…

On est alors en droit de rêver d’une réédition ultime sous un plus beau format, comme nous en offre l’éditeur Delirium, par exemple…

Les anciennes tentatives, inachevées, d’éditer la série en VF et en noir et blanc.

À noter, enfin, qu’il existe à ce jour deux adaptations au cinéma sur le personnage de la Créature des marais, réalisées respectivement par Wes Craven (le papa de Freddy Krueger) en 1982 et Jim Wynorski en 1989, ainsi qu’une série TV dans la même continuité. Une série d’animation distincte sera produite dans les années 90 et une autre série en prises de vues réelles de 10 épisodes sera diffusée en 2019.

That’s all, folks !!!

Ça m’a fait très plaisir de relire cet article dans son intégralité. En particulier les remarques sur la dimension de laboratoire d’expériences de la série pour Alan Moore.

Replacé ainsi sur votre site, le point de vue du lecteur qui n’éprouve pas d’appétence pour les superhéros devient plus légitime et acquiert plus de force.

L’épisode #60 : je me souviens l’avoir acheté à Album rue Dante, quelle expérience totalement inédite et extraordinaire de lecture, entre le point de vue l’entité extraterrestre et les collages de John Totleben.

Quand j’avais relu l’ensemble lors d’une réédition soignée de DC Comics, j’étais plus en mesure d’apprécier les dessins de Bissette & Totleben, et j’avais déjà acquis un goût prononcé pour ceux de Veitch (très bien encré par Alcala), plus gras et suintant, une humanité très corporelle.

Tajana Wood : une approche de la mise en couleurs sans rapport avec celle des superhéros, d’autant plus méritoire qu’à cette époque il n’y avait pas d’outils informatiques, et que la palette de lecture était limitée.

Édition en noir & blanc : elle a existé également en VO, publiée par Titan Comics, c’est-à-dire un éditeur britannique.

La qualité du papier : dans les fascicules mensuels, il s’agissait de papier journal, avec des couleurs bien mats et Tajana Wood réalisait sa mise en couleurs en prenant en compte cette caractéristique technique.

–

Swamp Thing, une ode à la philosophie hippie ?

Merci d’avoir attiré mon attention sur l’ajout de ce développement.

Bon sang, mais c’est bien sûr ! En lisant ton argumentaire, la compréhension s’est faite en moi : je n’avais pas les éléments culturels nécessaires à l’époque de ma lecture initiale, ni même lors de la seconde.

Ce ne sont pas des babacools, mais des beatniks : grâce à toi, c’est maintenant une évidence. Merci pour cette révélation.

Content que ça te plaise ! Ta demande, jadis, sur le passage hippie, m’avait vraiment travaillé et l’idée était restée gravée !

Ayant tellement lu de choses sur le sujet, il a suffit que je commence à écrire et c’est venu tout seul. Merci à toi aussi, du coup !

Pour la qualité du papier, je suis désolé mais je persiste et signe. C’est comme pour la remastérisation des couleurs : ce n’est pas parce qu’à l’époque on n’avait pas les moyens de faire mieux, qu’on doit absolument rééditer ad vitam les comics comme s’ils étaient encore cheap. Aujourd’hui que nous avons les moyens de les sublimer, je trouve ça normal de le faire. C’est la cas avec les albums de TINTIN, c’est le cas avec l’éditeur Delirium, qui ne puise que dans le matériel retravaillé. Pour le cinéma c’est pareil : Tu as aujourd’hui le marché des bluray 4K ultra HD, dont le principe est de rééditer un film lorsqu’il a été restauré en 4K. On se retrouve donc avec des copies cent fois meilleures que ce que l’on pouvait voir au moment de leur sortie en salle ! Et personne ne vient réclamer les anciennes versions ! Tu as par exemple en France l’éditeur Le Chat qui Fume, un duo de passionnés qui restaure lui-même les films et qui met un point d’honneur à livrer des copies qui te font redécouvrir le film.

Il n’y a qu’en BD, et particulièrement au rayon comics, où l’on trouve autant de lecteurs puristes accrochés aux versions d’époque. Autant rééditer des fascicules en fac similé.

Pour ma part, quand je vois les scans que j’ai déniché pour l’article, avec leurs noirs profonds et leurs couleurs flamboyantes, et que je les compare avec mes éditions Urban, je pleure…