LES ADAPTATIONS DE STEPHEN KING :

* LE TRAIN FANTÔME *

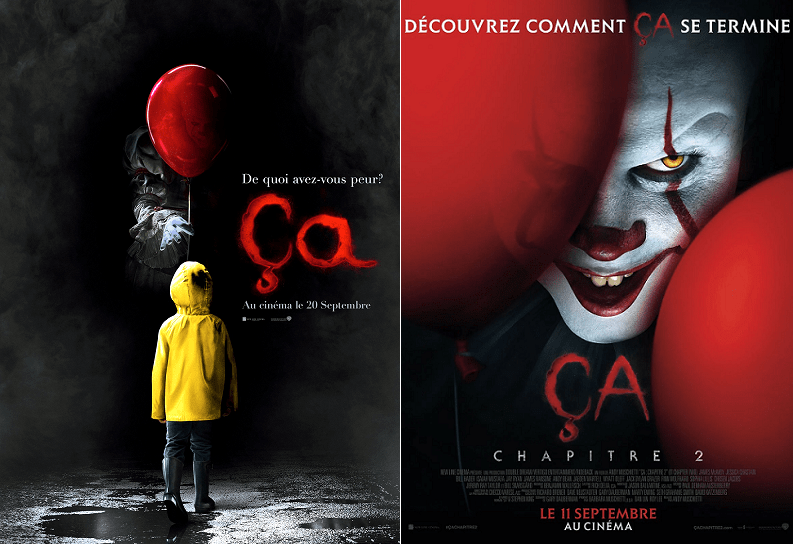

Chronique des films : “ÇA” (IT) : CHAPITRE 1 & 2

Date de sortie : 2017 et 2019

Durée : 135 et 169 minutes

Réalisation : Andrés Muschietti

Genre : Fantastique, Horreur

Comme dans tous les autres articles dédiés aux adaptations de l’œuvre de Stephen King, les thèmes récurents de l’auteur seront écrits en caractères gras.

Voir l’article introductif sur les principaux thèmes de Stephen King

Cet article portera sur le diptyque “ÇA” et “ÇA, CHAPITRE 2”, deux films réalisés respectivement en 2017 et 2019 par Andrés Muschietti.

Il s’agit de la deuxième adaptation du roman de Stephen King, après le téléfilm réalisé en 1990 par Tommy Lee-Wallace.

Vous trouverez l’article détaillé sur la première adaptation ICI.

Au programme :

(1ère partie)

Introduction

Qui ne connait pas encore “ÇA”, le récit fondateur de l’œuvre de Stephen King aux accents autobiographiques, égrainé sur quelques 1500 pages ?

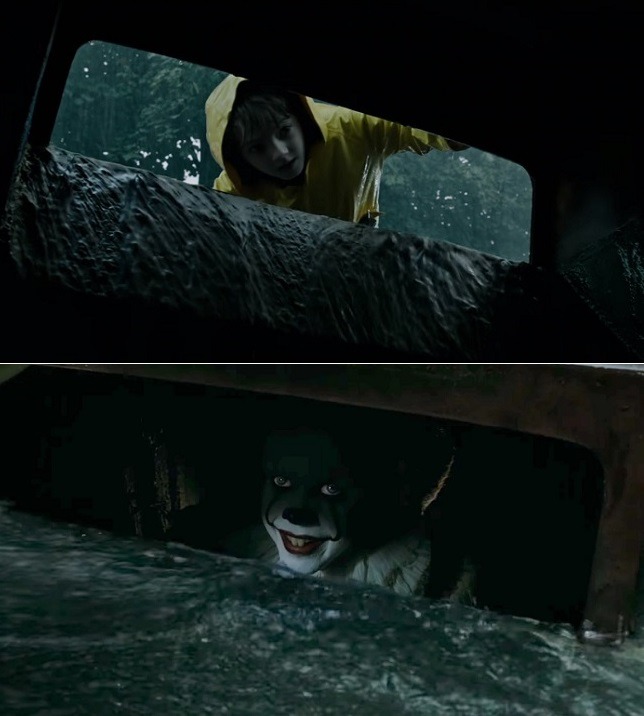

Le pitch du roman est le suivant : À Derry (petite ville imaginaire de l’état du Maine que l’on retrouvera dans d’autres romans de l’auteur, notamment dans DREAMCATCHER), en 1957, le petit Georgie disparait dans d’atroces circonstances, alors qu’il était parti jouer sous la pluie avec le bateau en papier fabriqué par son grand frère, Bill.

Après ce terrible événement, d’autres enfants semblent subir le même sort.

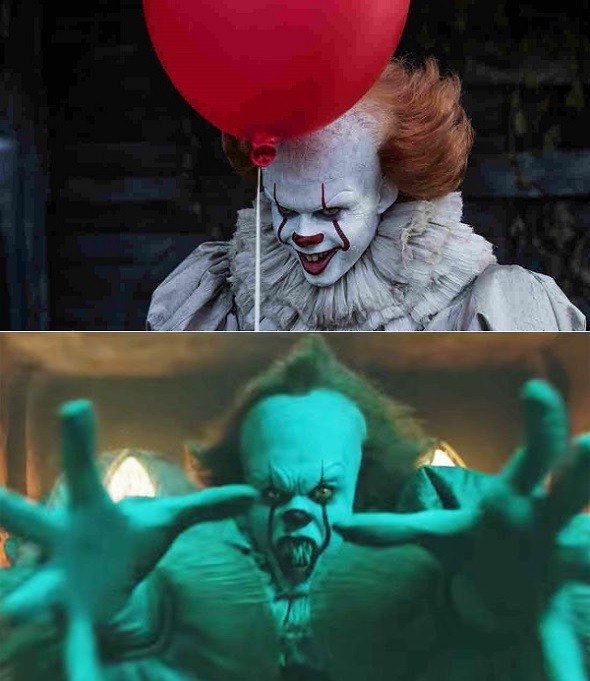

Un peu plus tard, nous retrouvons Bill et ses six amis de onze ans (ils sont en tout six garçons et une fille), surnommés les sept ratés puisqu’ils sont rejetés par la plupart des jeunes de leur quartier à cause de leur “différence” respective (Bill est le “bègue”, Ben le “gros”, Richie le “binoclard”, Stan le “juif”, Mike le “noir”, Eddie “l’asthmatique chétif” et Beverly le “garçon manqué”). Tous ont rencontré le clown Grippe-sou à un moment ou à un autre. Ce dernier est en réalité un démon qui hante depuis toujours le réseau d’égouts de la ville, et qui prend l’apparence d’un clown afin d’attirer les enfants esseulés dans le but de se nourrir de leurs peurs intimes, avant de les assassiner.

Les sept ratés : Un groupe d’ados dans les suburbs, comme dans les films des années 80 !

Mais les sept ratés vont affronter le démon et lui résister grâce à leur union (puisqu’il est entendu que c’est l’union qui fait la force), malgré toutes les tentatives de celui qu’ils surnomment “Ça” de les isoler, puisqu’il cherche à incarner leurs plus obscures frayeurs (en transformant son apparence à l’envie), afin de les dominer. S’ils parviennent à le vaincre cette année là, ils ne le tuent pas pour autant. Il est en réalité parti se terrer dans son antre, dans les profondeurs des sous-sols, d’où il revient à chaque fois, tous les vingt-sept ans…

Nous retrouvons ainsi les sept amis vingt-sept ans plus tard. Ils vivent tous dans des endroits différents, loin de Derry. Sauf Mike. Celui-ci entre alors en contact avec les six autres en leur demandant de revenir dans la ville de leur enfance afin de respecter leur promesse de se réunir de nouveau, au cas où “Ça” serait de retour…

Pour terminer, nous noterons que le roman est construit sur la base d’une narration éclatée, alternant jusqu’au bout les scènes liées à l’enfance et celles de l’âge adulte (en faisant sans cesse des bonds de vingt-sept ans, tout en remontant plus loin dans le temps pour raconter des événements plus anciens encore, liés à la ville de Derry et aux origines de “Ça”), pour converger sur la confrontation finale avec le démon, à la toute fin du livre, des enfants en 1958, puis de leur version adulte en 1985…

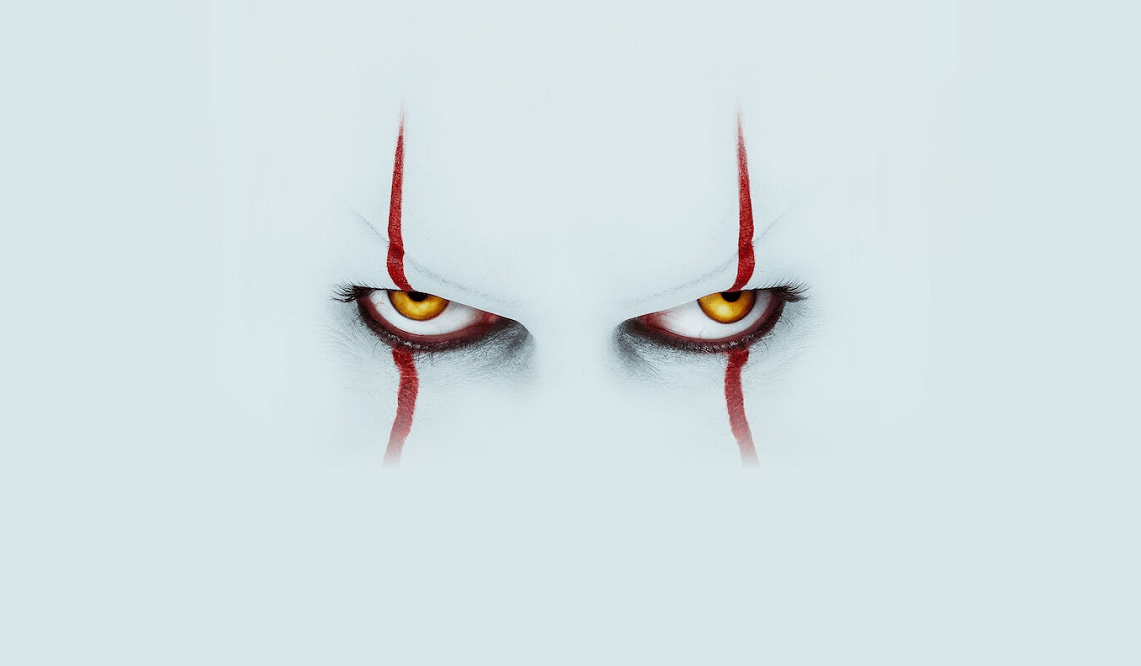

Grippe-sou : le clown le moins drôle du monde…

ÇA – 2017

Le diptyque d’Andrés Muschietti, plutôt que de reprendre la structure éclatée du roman, prend le parti d’un découpage linéaire du récit, en deux parties chronologiques distinctes. Ainsi, dans ce premier chapitre réalisé en 2017, nous suivons les sept ratés l’année de leurs onze ans, contrairement au téléfilm de 1990 qui débutait avec les adultes et faisait des bons dans le passé sous forme de longs flashbacks, comme dans le livre.

Dès lors, on comprend que le second film sera entièrement dédié aux adultes, ce qui, d’emblée, fait de ce diptyque une adaptation libre ne respectant pas la principale caractéristique de la version papier.

Cette seconde adaptation était très attendue. Les rumeurs d’un projet cinématographique à la hauteur du sujet circulaient depuis plusieurs années et plus d’un fan de Stephen King s’interdisait d’aimer le téléfilm de Tommy Lee-Wallace en le brûlant sur l’autel du kitsch qui “fait même pas peur”.

C’est injuste car, comme nous l’avons vu dans l’article idoine, cette première adaptation était aussi bien écrite que réalisée, s’écoulant pendant trois heures qui semblaient n’en durer qu’une. Certes, elle souffrait du poids de l’âge et de sa forme télévisuelle, mais elle parvenait à retranscrire l’essentiel d’une œuvre fleuve aux multiples niveaux de lecture.

Les puristes souhaitaient néanmoins que le roman soit adapté en bonne et due forme, avec les moyens d’un blockbuster…

Un premier film entièrement dédié à la partie “enfance”.

Peur ou pas peur ?

Début 2017, l’excitation monte d’un cran : En pleine postproduction de la première partie, Stephen King en personne assiste à une séance privée et s’empresse de relayer son enthousiasme sur les réseaux sociaux en répétant à qui veut bien l’entendre qu’il faut être rassuré, car le film est d’ors et déjà une réussite !

Ce postulat déchaîne les passions et, plusieurs semaines avant la sortie, le long métrage se pare d’une superbe réputation quand personne encore ne l’a vu ! Mieux : il parait qu’il est “vraiment flippant” !

Dès sa sortie, ce premier chapitre devient le “plus grand succès de l’histoire du cinéma pour un film d’horreur” ! Et je peux d’ailleurs témoigner que la salle était pleine à craquer lorsque je suis allé le voir, puisque des dizaines de spectateurs arrivaient en panique pour occuper les dernières places dans les coins !

Avec le recul des années et l’évaporation de la “hype”, cette seconde adaptation est aujourd’hui largement dévaluée. Il n’en reste à vrai dire, en tout cas auprès du grand public, que le vague souvenir du “nouveau film d’horreur” qui faisait sensation en 2017 chez les ados en mal de frissons primaires. C’est un constat déprimant lorsque l’on connait la richesse du roman. Et on se permet de préciser, qu’au vu de cette richesse, la question de savoir si le film fait encore peur ou non, qu’est-ce qu’on s’en tape !

À l’origine, “ÇA” est avant tout une magnifique histoire sur la difficulté de grandir, une parabole sur le long et tortueux chemin qui mène de l’enfance à l’âge adulte, le tout mâtiné d’une réflexion profonde sur la cécité de nos sociétés modernes quant à ce même sujet. Et puis, surtout, “ÇA” est un condensé des thèmes récurrents qui jalonnent l’œuvre du King, que ce soit l’Enfance, la Peur de grandir, la Séparation du monde des adultes et de celui des enfants, les Dissonances au sein de la cellule familiale, la Critique sociale par le biais de la vie dans les petites villes, la Maison maudite réceptacle de la décrépitude des hommes, le Mal qui s’immisce dans le quotidien d’une bourgade, la Forêt comme métaphore de la peur de l’inconnu, ou encore la Fragilité de l’équilibre social américain, ils sont tous là.

À l’arrivée ce n’est pas de savoir si le film fait peur qui est important, mais plutôt de voir s’il fait toujours honneur à cette richesse thématique !

Encore une maison maudite !

Et c’est là que le bas blesse.

Sur la question de cette toile de fond, il convient de reconnaître que le film d’Andrés Muschietti rate le coche. Tandis que le téléfilm de 1990 multipliait les plans mettant en scène des adultes refusant de voir le mal s’emparer des enfants de leur entourage, cette nouvelle adaptation préfère développer l’affrontement qui oppose le démon aux sept ratés, en alignant les séquences où le clown se transforme à coup de jump-scare et d’effets spéciaux virtuels, matérialisant leurs peurs les plus intimes sous forme d’apparitions cartoonesques. Ce parti-pris, spectaculaire sur le principe, débouche sur une succession de scènes extrêmement répétitives, notamment lors du climax dans la maison maudite. Une tentative d’effrayer le public avant tout, en lui ressortant paradoxalement des formules d’épouvante particulièrement factices, oubliant en chemin le sujet principal du récit…

C’est dommage car la première scène du film (avec l’assassinat du petit Georgie) évitait magistralement cet écueil avec une séquence viscérale aussi choquante qu’efficace, laissant présager une dimension horrifique sans concessions jouant sur les contrastes, entre l’innocence de l’enfance, la figure aimable du clown et la cruauté sans limites de ses actes meurtriers. Une ouverture impressionnante, hélas la seule à ce niveau d’intensité…

Pauvre petit garçon…

Stranger King ?

Le fait que les événements liés à l’enfance des héros se déroulent désormais en 1988 et non plus en 1958 comme dans le roman ou dans le téléfilm de Tommy Lee Wallace, doit nous mettre la puce à l’oreille sur ce qui intéresse vraiment Andrés Muschietti : À l’époque où était diffusée la première adaptation de “ÇA” à la télévision, on sortait d’une décennie marquée par le cinéma de Steven Spielberg et les “kid-movies” à l’atmosphère magique. Et le “ÇA” de 1990 était le dernier d’une série de films qui avaient glorifié l’enfance en la puisant à la source de formidables aventures fantastiques : E.T. L’EXTRA-TERRESTRE, LES GOONIES, EXPLORERS, STAND BY ME, PEUR BLEUE, GÉNÉRATION PERDUE ou THE MONSTER SQUAD étaient autant de films qui avaient marqué leur époque et toute une génération de préados, qui se reconnaissaient dans ces personnages en rêvant de vivre les mêmes aventures tout en frissonnant à l’idée d’affronter les mêmes dangers.

Cette nostalgie des années 80 et des kid-movies a pris le temps de devenir un véritable genre : En 2008, un comic book Marvel, 1985, tapait déjà dedans. En 2011, J.J Abrams cristallise le phénomène au cinéma avec son chef d’œuvre : SUPER 8. Et puis est arrivée la série-TV STRANGER THINGS, véritable tsunami culturel qui aura achevé ce retour aux “sensations 80’s” et à la Spielberg/King Touch. Car on le voit bien avec le recul : Steven Spielberg & Stephen King étaient les grands manitous de la littérature et du cinéma fantastique des années 80 et, s’ils n’ont jamais vraiment collaboré (ils ont bien essayé, mais sans succès), leur personnalité respective a clairement défini la culture populaire de l’époque. C’était le postulat de STRANGER THINGS et c’est également celui de cette nouvelle adaptation de “ÇA”, qui fait la part-belle à cet univers estampillé “80’s”.

La filiation entre la série phénomène des frères Duffer et le film d’Andrés Muschietti est d’ailleurs tellement assumée que l’acteur Finn Wolfhard, l’un des héros de STRANGER THINGS, incarne Richie, l’un des sept ratés et l’un des personnages les plus charismatiques de ce petit groupe de gamins pas comme les autres !

Dans le roman, les sept ratés n’ont pas tous un vélo. Mais dans un film qui s’inspire autant de “ÇA” que de “E.T.”, ils en ont tous un !

Tout le sel de cette nouvelle adaptation réside pour le moment dans l’interprétation et la caractérisation de ses sept jeunes héros, tous formidables et attachants (quand bien même l’actrice Sophia Lillis, qui interprète la jeune Beverly, est bien trop belle pour nous faire croire qu’elle est l’une des sept ratés !). Il est évidemment précieux de retrouver à l’écran ce que Stephen King a toujours su faire de mieux, à savoir conférer une richesse et une épaisseur remarquables à ses personnages. Mais voilà qui impose d’emblée une sacré limite à cette variation de l’œuvre du King à la sauce Spielberg : Dans la seconde partie, comment allons-nous faire pour nous passer de ces formidables sept “Goonies” ?

ÇA, CHAPITRE 2 – 2019

Comment continuer la saga sans revoir les personnages à l’âge de l’enfance ? Comment réaliser une suite en ne faisant pas revenir les sept jeunes acteurs que tout le monde a adoré ? Voilà une première balle qu’Andrés Muschietti et son équipe semblent s’être tiré dans le pied !

Cet irréfutable constat pousse la production à changer son fusil d’épaule en réintégrant les gamins en cours de route. Une véritable contrainte, qui oblige le scénariste Gary Dauberman (lequel s’apprête à passer derrière la caméra pour une autre adaptation de Stephen King) à ajouter des passages qui risquent de sembler factices puisqu’ils n’étaient pas prévus au départ (d’autant que certains sont puisés dans les scènes coupées du premier film), sans compter que les acteurs, qui ont considérablement changé en deux ans, doivent être rajeunis numériquement !

Le résultat conduit la durée de cette suite à presque trois heures de métrage ! Étant donné cette longueur conséquente, on pouvait s’attendre à ce que ce Chapitre 2 adapte plus profondément encore le roman. Il n’en sera rien !

Côté production, rien à dire, c’est de la qualité. Le casting choisi pour interpréter les sept ratés à l’âge adulte est une réussite, avec un groupe extrêmement charismatique et une tête d’affiche imparable en la personne de James McAvoy dans le rôle de Bill (l’acteur est alors au faîte de sa popularité). Le budget a été grandement revu à la hausse par rapport à la première partie et les moyens alloués tiennent tout simplement du jamais vu pour un film d’horreur (79 millions de dollars, contre 35 millions pour le premier chapitre !).

Tout comme ç’avait été le cas avec l’introduction du film précédent, celle de ce Chapitre 2 est aussi impressionnante que réussie, avec le meurtre d’Adrian Mellon, repris de l’un des premiers chapitres du roman, pour une transposition sur le grand écran en tout point magistrale. Hélas là aussi, le miracle ne se reproduira pas sur le reste du film.

Les sept ratés à l’âge adulte. Reste à savoir pourquoi ils ne sont que six…

Côté scénario, le film ménage un peu la chêvre et le chou en adaptant le roman de manière on ne peut plus libre. Si certaines idées sont les bienvenues (la lettre de Stan, le seul absent des sept ratés à l’âge adulte, qui rétablit sa participation de manière extrêmement touchante), d’autres laissent le lecteur du roman songeur, lequel se demande pourquoi avoir changé autant d’éléments pour les avoir remplacés au final par des idées souvent médiocres. C’est bien simple, on a l’impression que ni Dauberman ni Muschietti n’ont lu le livre, se contentant de l’adapter d’après un résumé qu’on aurait tout aussi bien pu vaguement leur raconter…

Une impression désagrable, d’autant que le film, encore une fois, s’étire laborieusement sur près de trois heures.

Tout comme dans le premier chapitre, Muschietti semble s’être avant tout intéressé aux confrontations entre les héros et le démon, étirant les scènes de manière extrêmement répétitives, d’autant plus qu’il nous refait celle de la maison maudite, encore plus longue, et plus encore bourrée d’effets pyrotechniques. Les moyens que déroule le film pour effrayer son public tombent systématiquement dans l’excès, débordant d’effets spéciaux numériques et de jump scares hystériques, comme si les tonnes de millions de dollars investis devaient impérativement se voir à l’écran, quitte à masquer toute l’atmosphère angoissante du récit original et à éclipser peu à peu les personnages, lesquels tentent parfois laborieusement d’exister, certains se contentant de ne faire que de la figuration. Rappelons au passage que le film est produit et dirigé par une grande partie du staf de l’univers cinématographique CONJURING…

Beaucoup d’effets et d’humour. Mais est-ce que ça fonctionne ?

Les tentatives de rendre le film effrayant incarnent en définitive le versant le moins réussi de cette nouvelle adaptation. Une recette usée jusqu’à la corde qui échoue à nous mettre mal à l’aise, surtout lorsque l’équilibre entre le fantastique (ce qui demeure hors-champ) et l’horreur (ce que l’on voit ouvertement) finit par basculer sous les effets d’une séduction consensuelle, à travers une esthétique gothico-féérique à la Tim Burton (je pense en particulier à cette vieille maison hantée d’où l’on s’attend presque à voir sortir EDWARD AUX MAINS D’ARGENT), alors que le livre nous laissait imaginer les tourments les plus malsains et insondables…

Le téléfilm de 1990, pourtant si souvent décrié, réussissait d’excellents choix d’adaptations. Il édulcorait certes énormément le contenu du livre (pour d’évidentes raisons de censure télévisuelle), faisait l’impasse sur d’inombrables passages, mais en revanche, tout ce qu’il montrait était issu du roman, sans transformations intempestives. Et ce n’est pas le fait que la version de Muschietti adapte le récit en changeant un nombre considérables d’éléments qui est gênant, mais plutôt le fait que ces changements n’apportent non seulement rien la plupart du temps, mais qu’au contraire ils appauvrissent la force du récit, quitte à frôler parfois le ridicule.

Les monstres du Chapitre 2 : Tous virtuels !

Reste en lui-même un spectacle de qualité. Un vrai film de genre bénéficiant de moyens inédits et généreux qui se voient à l’écran, à défaut de proposer une adaptation fidèle et bien pensée.

Au milieu de ce maelstrom d’effets horrifiques plus proches d’un train fantôme de parc d’attraction que d’un réel film d’épouvante, les personnages tentent parfois d’exister et, lorsqu’ils y parviennent, cela donne les meilleures séquences de cette deuxième partie. Mention spéciale au personnage de Richie, le rigolo de la bande qui, sous les traits de l’excellent (et trop rare) Bill Hader, développe toute la palette d’émotions qui enrichissent considérablement les enjeux et donnent de la consistance au récit, rendant ainsi hommage à l’écriture de Stephen King.

Cette seconde adaptation, en dépit de son ambition, de ses qualités formelles et de l’excellence de son interprétation, n’est donc pas encore à la hauteur de son modèle de papier. Tel un semi-aveu d’échec, une nouvelle série, réalisée par la même équipe avec le même acteur dans le rôle de Grippe-sous, sera diffusée en 2025. Devons-nous la prendre comme une tentative rétroactive, de la part des auteurs du film, de rendre enfin hommage à la mythologie développée par Stephen King ? Rendez-vous dans l’article consacré…

THAT’S ALL, FOLKS !!!

Merci pour cette découverte. Pas encore vu ce diptyque, probablement pour le changement annoncé lors de la sortie du 1er film et mis en avant dans l’article, à savoir la répartition simpliste passé/présent plutôt que l’utilisation de flashbacks. Je ne doute pas que le film soit compétent côté jump scares ou que le fils Skarsgaard rentre bien dans le rôle (il tient également un rôle inquiétant dans Castle Rock), mais je ne suis pas pressé de découvrir cette relecture (ou d’ailleurs celle de Simetierre, qui suit également une autre voie que le roman ou sa première adaptation)

En ayant revu ce diptyque récemment avec mon fils, je dois avouer que ses défauts m’ont sauté aux yeux. J’ai peur qu’il vieillisse assez vite et assez mal. Je peux me tromper mais, si c’est le cas, au moins, ça démontrera que ceux qui n’arrêtent pas de railler la version de 1990 et qui se sont enthousiasmé pour cette nouvelle version, devraient apprendre à remettre les choses dans leur contexte et à approcher les « vieux trucs » avec davantage d’esprit critique.

N’empêche que je dois avouer que je ne résiste pas à l’envie de me ruer sur la série TV ! ^^

« Au milieu de ce maelstrom d’effets horrifiques plus proches d’un train fantôme de parc d’attraction que d’un réel film d’épouvante »

Je rêve ou tu critiques finalement toi-même les excès de jump scare mal fichus ?^^

Je n’ai rien contre quelques jump scares bien pensés de temps en temps, mais c’est aussi ce qui a créé ce nouveau genre bizarre de « l’horreur mainstream » qui attire des gamins dans les salles qui sont insupportables et n’attendent qu’un jump scare pour éclater de rire quand ils ont été surpris (c’est du vécu, séance gachée au ciné quand j’étais llé voir un film coréen d’horreur par des jeunes qui n’en avaient rien à foutre du film, riaient, étaient sur leut téléphone, et criaient quand il y avait un jumpscare avant de bien rigoler de s’être fait avoir. Et on les sentait déçus qu’il n’y ait que très peu de jump scare d’ailleurs.)

C’est du parc d’attraction que ce public cherche. Pour un film, pour moi il faut qu’il y a autre chose, une vraie tension, des personnages, etc.

Je n’ai pas vu ces films et j’ai lu que le taf sur les personnages était la meileure chose, mais pas du tout le côté horrifique de train fantôme.

Non les jump scares je m’en fous. Mais là, au bout du 2° film, tu regrettes quand même pas mal qu’ils s’attardent sur des effets horrifiques de barnum répétés ad nauséam et qui vont assez vite mal vieillir, plutôt que de bien adapter le roman, ou en tout cas de bien raconter leur histoire..

J’ai revu avec ma fille à l’occasion de notre semaine d’Halloween les deux volets d’affilée.

mon bilan de visionnage est vraiment mitigé?

Le premier volet fonctionne même s’il surfe totalement sur la même fibre que la série STRANGER THINGS, ce qui n’était pas je pense la vocation du récit de base.

faire le diptyque en deux époques distinctes n’est pas une bonne idée, cela sape la force du récit original qui commençait avec cette « convocation forcée » qui engendrait ce « retour » en mémoire de manière douloureuse et progressif.

là, on a une première partie « goonies » et une seconde qui manque de liens organiques avec la première.

Le récit qui perd en force et du coup se croit obligé de nous asséner un déluge de CGI à la toute fin.

L’antagoniste ne semble avoir qu’une seule façon de faire peur: foncer à toute vitesse en dodelinant de la tête…

Le charme des interprètes fonctionne et sauve le film. ainsi que sa direction artistique, mais c’est loin d’être vraiment marquant.

Je suis un peu déçu quand même.

« L’antagoniste ne semble avoir qu’une seule façon de faire peur : foncer à toute vitesse en dodelinant de la tête… »

Ah oui, punaise, c’est exactement ça. Tu verbalises parfaitement ce que j’ai ressenti. Ils te refont le coup combien de fois en tout, sérieux ? On dirait qu’ils ont trouvé un « effet qui fait peur » et ils te le refont en boucle. Voilà typiquement le genre d’effet qui va très vite vieillir et qui ne servira plus à rien très vite.

Comme tu le dis, c’est décevant, surtout le chapitre 2, mais « le charme des interprètes fonctionne et sauve le film, ainsi que sa direction artistique ». Du coup je suis d’accord pour dire que c’est pas top, mais pas d’accord du tout sur ce qui revient un peu trop systématiquement avec certains cinéphiles, du genre « c’est complètement de la merde et patati et patata ». Au-delà des déceptions en termes d’adaptation, ça reste quand même un divertissement de qualité et on peut faire preuve de nuances.

Je suis totalement d’accord. Après m’être infligé des kilomètres de vidéos (ou de blogs) qui ont la vocation de toujours tout détruire dans leurs chroniques pour le plaisir de trouver des superlatifs originaux… j’espère avoir appris à être mesuré dans ce que je dis.

Le second volet m’a déçu et je me suis même un peu ennuyé, mais il est loin d’être nul et ne mérite pas qu’on l’étrille.

Toutefois j’aurais tendance à préférer le téléfilm d’antan.

Nostalgie? possible

aversion des CGI? peut-être

je trouve plus effrayant, malsain/malaisant d’avoir un Grippe-sou qui soit un « vrai » clown, je dois dire.

Après j’ai conscience que la nouvelle version est bien plus « belle » et plus « esthétique »…

Je pense que ma préférence peut aller et venir en fonction du temps. Selon l’humeur, je peux préférer l’ancienne et son charme de kid movie 80’s, ou la nouvelle avec, comme tu le dis, son esthétique au top.

Ce qui est sûr c’est que les critiques sans nuances du style « tout ce qui sort de Disney, de Netflix ou de Hollywood c’est tout de la merde », ça commence sérieusement à me gonfler. On peut très bien passer un bon moment sans crier au chef d’oeuvre. C’est ce qu’on a toujours fait en collectionnant les vieux films d’horreur, dont la plupart ne sont que des simples divertissements de série B.