* SOUS LE MONDE *

– 2° PARTIE –

2° partie : Chronique de la série PROVIDENCE (tome 3)

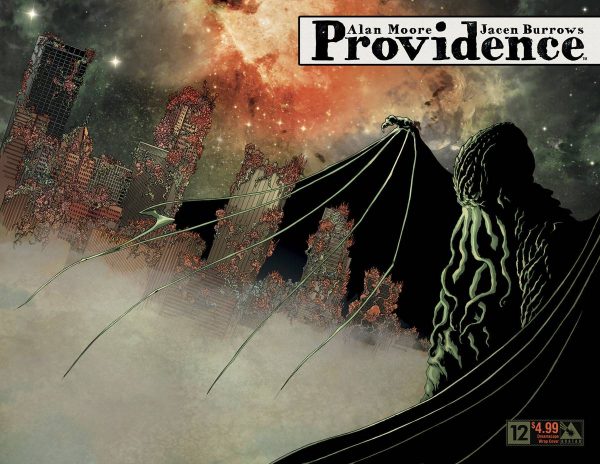

Date de publication originelle : 2017

Auteurs : Alan Moore (scénario) & Jacen Burrows (dessin).

Genre : Horreur.

Éditeur VF : Panini Comics, 184 pages pour le tome 3. La série sera ensuite rééditée en intégrale de 544 pages, puis avec une version omnibus de 720 pages intégrant le graphic-novel NEONOMICON et son prologue THE COURTYARD.

Éditeur VO : Avatar

Cliquer ici pour voir la 1° partie de l’article

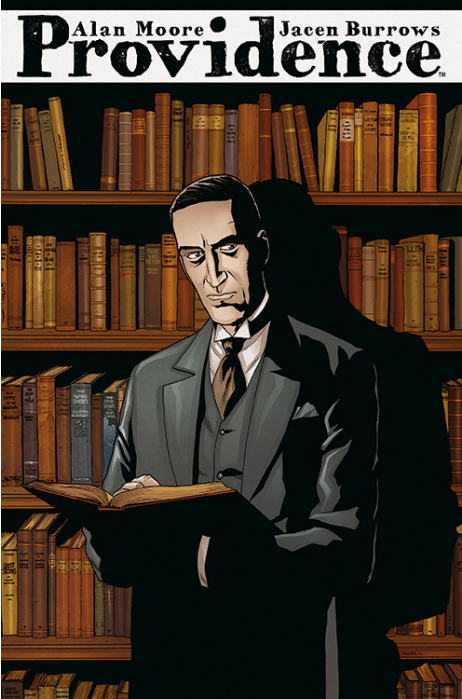

HP Lovecraft en personne : Ou l’apparente sobriété de PROVIDENCE…

Cet article portera sur le troisème et dernier tome de la série PROVIDENCE, réalisée entre 2015 et 2017 par le scénariste Alan Moore et le dessinateur Jacen Burrows.

Rappelons que l’article précédent était dédié aux deux premiers tomes, ainsi qu’au graphic-novel NEONOMICON, qui faisait office de prologue à la série.

Rappel : Cet article, publié en deux parties, est une retranscription de l’enquête réalisée par Théodore Tornado, professeur à la faculté du Boléro de Ravel de Thonon (et apparenté à un certain chroniqueur de C.A.P), disparu dans des conditions mystérieuses.

Attention : Il contient quelques éléments-clés, susceptibles de révéler des secrets dangereux pour votre santé mentale et pour votre salut…

Au-delà des Frontières du Réel…

4) PROVIDENCE, tome 3 :

Nous arrivons ici au dernier tome, qui mérite à lui seul un focus particulier. En effet, c’est ici que vient aboutir l’enquête menée depuis le début par le journaliste Robert Black ; mais c’est aussi au moment du dénouement, lors du dernier épisode, que nous retrouvons les personnages de NEONOMICON, réunis pour un final insinuant qu’Alan Moore a bel et bien fait le tour de la question, quant à son hommage à l’œuvre d’Howard Phillips Lovecraft…

Je vous rappelle enfin que le but de mon enquête est de percer, à travers la vision de l’auteur de WATCHMEN et de V POUR VENDETTA, les secrets qui nous mèneront, je l’espère, jusqu’aux origines du Necronomicon et, par extension, à la clé menant aux portes de l’au-delà et aux Grands Anciens…

Toujours un peu plus loin dans les tréfonds de l’Amérique…

On s’en doutait un peu : Plus l’enquête du journaliste Robert Black avance, et plus le piège se referme sur le pauvre homme.

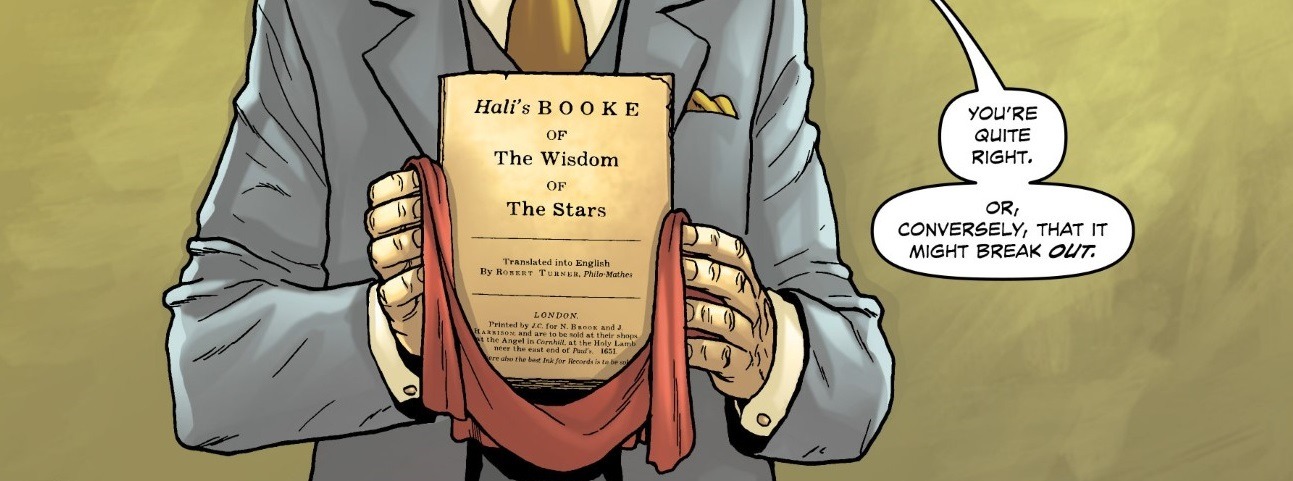

À force d’accentuer ses recherches sur les origines de cette secte occulte dénommée la Stella Sapiente, dont les préceptes semblent fondés sur le livre mystérieux (et manifestement dangereux) de Hali ; à force de s’enfoncer dans les mystères de la Nouvelle Angleterre et de ses villes déformées par quelque présence délétère ; à force de se rapprocher de Providence, la ville de l’écrivain Howard Phillips Lovecraft, Black est descendu trop loin vers le côté obscur de l’Amérique de ce début du XX° siècle pour pouvoir en ressortir indemne.

1919. Tel est le contexte historique dans lequel Alan Moore a placé son récit. C’est l’époque où H.P. Lovecraft entame le versant de son œuvre dédiée à l’horreur cosmique. Un ensemble vertigineux de nouvelles qui vont marquer le XX° siècle tout entier et parfois même influer sur la vie et les mœurs de tout un tas de gens, qui auront fantasmé sur le Necronomicon, spéculant sur l’hypothèse proprement édifiante que l’écrivain n’ait rien inventé, mais qu’il ait au contraire masqué un livre bel et bien réel ainsi que toute une mythologie cachée (et toute aussi réelle) sous d’apparentes œuvres de fiction…

Robert Black, le héros de la série, est l’invité privilégié de… Howard Phillips Lovecraft en personne !

S’il y a bien un thème qui passionne Alan Moore, et qu’il a déjà allègrement exploré et développé à travers la série PROMETHEA, c’est celui qui consiste à lier la réalité et la fiction. Forcément, sur le principe, l’œuvre d’H.P. Lovecraft s’y prête à merveille si l’on prend comme postulat le fait que son Necronomicon a dépassé le stade de simple création fictionnelle pour devenir un objet de culte et de fascination chez une infinité d’admirateurs, qui auront conjecturé la possibilité que le livre ne soit pas du domaine de l’imaginaire (au point que certains s’en soient inspiré afin de mettre en scène des cérémonies malsaines et de commettre des meurtres atroces). Ainsi, pour ces personnes, l’écrivain aurait été une sorte d’élu ou de “canal spirituel”, dont l’apparente créativité aurait servi à divulguer les secrets séculaires de tout un monde et de tout un ensemble de divinités terribles, cachés sous le vernis du mystère et de l’occulte, qui auraient attendu quelques millénaires pour surgir dans notre réalité contemporaine.

Les douze chapitres de la série PROVIDENCE opèrent ainsi une lente et inexorable montée vers une issue où la réalité et la fiction se rejoignent, et où Robert Black (un personnage fictif) et Howard Phillips Lovecraft (un personnage réel) finissent par former les deux facettes d’une mythologie unique.

Le concept à lui seul est passionnant et le lecteur savoure à l’avance le dévoilement des arcanes qui auront permis à l’auteur de WATCHMEN de mener son entreprise à cet aboutissement virtuose.

On savait Alan Moore porté sur la magie, une activité qu’il exerce à ses moments perdus (en même temps que ses recherches sur le Gnosticisme !), et qu’il considère comme une discipline concrète. Et le voilà qui aborde cette dernière notion dans l’idée, précisément, qu’elle soit une composante, totalement réelle et recevable, permettant de relier la fiction et le réel.

Partant du principe que tout acte de magie s’appuie sur des sorts, des incantations, des formules ou des textes secrets, le scénariste expose alors la thèse selon laquelle “l’écriture”, qu’elle soit banale ou sophistiquée, est un acte de magie pure.

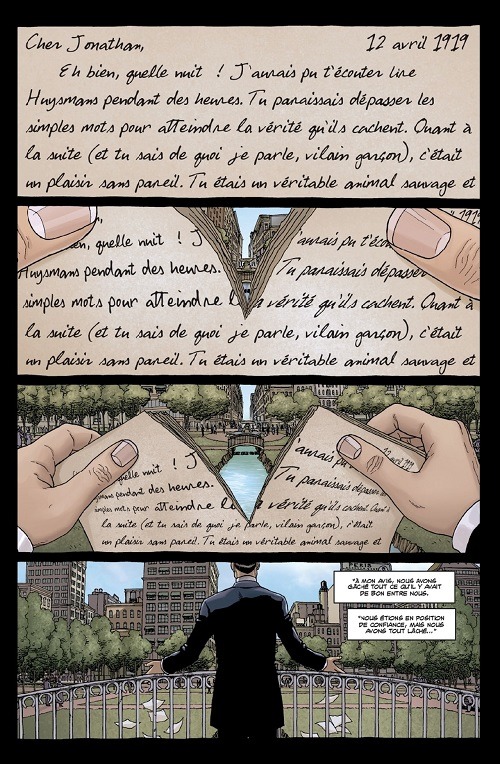

Il y a manifestement tout un monde (et des allusions sexuelles) que Robert Black s’obstine à ne pas voir…

Afin d’élaborer cette hypothèse, Alan Moore effectue une brillante démonstration du pouvoir de la lettre, dont la portée la rend effectivement capable d’influencer (au même titre que la science) le comportement des hommes, et donc de modifier la réalité, tel un pur acte de magie.

Partant des slogans publicitaires affichés sur les murs (soit une manière simple et primaire d’influencer nos actes en nous poussant subtilement à trouver un produit plus attirant qu’un autre), le scénariste étant sa démonstration aux textes les plus péremptoires de la création humaine, à savoir les textes religieux (ceux-là même qui exposent le pouvoir du “verbe”), dont le contenu s’est révélé prompt à modifier la manière de penser et de concevoir le monde et l’univers de populations entières.

Pour peu que l’on soit athée ou, à tout le moins, que l’on ne partage pas la croyance en telle ou telle religion, on peut effectivement partir du principe que ce sont des fictions qui ont considérablement modifié la réalité, avec, en corolaire, l’idée que les deux champs aient fini par se rejoindre…

Une théorie qui s’accommode ainsi parfaitement de celle qui, par extension, voudrait que la mythologie développée en sous-texte par Lovecraft aurait pu influencer considérablement la vision du monde et de l’univers de certains lecteurs, au point de s’étendre de par le monde et de s’imprimer, dans l’esprit de beaucoup de gens, comme une nouvelle réalité…

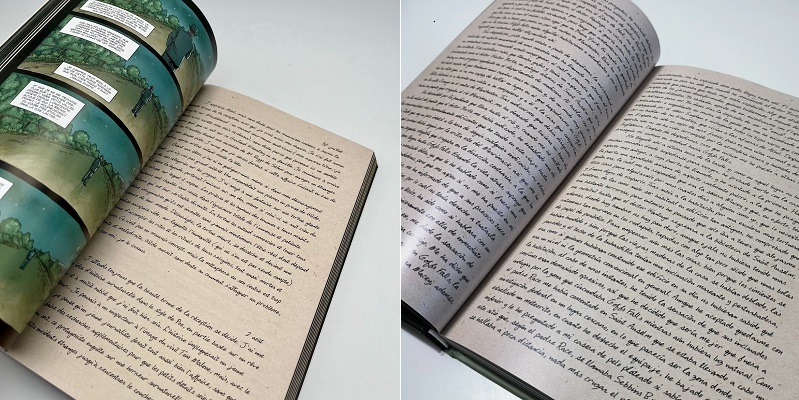

Petit aperçu du recueil de pensées de Robert Black…

À ce titre, un extrait du journal intime de Robert Black est plutôt éloquent : “Randall, par exemple, a dit penser que les origines de la prétendue « magie » pourraient reposer dans l’avènement du langage et de l’écriture. Il a expliqué que l’aptitude à enregistrer de observations et transmettre des pensées à d’autres personnes, souvent par-delà de grandes distances ou périodes, paraitrait surnaturelle aux yeux de ceux encore étrangers au concept de la communication écrite. (…) Que ce soit en utilisant la magie ou d’autres moyens moins controversés, il semble que les mots et les livres puissent effectivement changer notre monde en modifiant la perception que nous en avons, et puissent le précipiter vers un tout autre état…”

Le pouvoir de l’écriture !

Quand bien même cette démonstration est d’ors et déjà passionnante d’un point de vue philosophique, Alan Moore va poursuivre sa réflexion en utilisant les possibilités intellectuelles que lui offre cette conception de l’écriture afin de dresser en arrière-plan un véritable réquisitoire à l’encontre des méfaits de nos religions, qu’elles soient monothéistes ou de n’importe quelle autre confession.

Alors que nous sommes bien obligés de reconnaitre que les guerres de religions reprennent de plus belle au cœur même de notre monde prétendument moderne et civilisé, Moore établit un parallèle édifiant entre le récit gothique et crépusculaire de PROVIDENCE et les grandes religions qui s’affrontent encore aujourd’hui, celles-là même qui s’appuient sur les textes soi-disant sacrés que sont la Thora, la Bible et le Coran.

Ainsi, dans PROVIDENCE, le modèle fictif (mais qui est censé être réel) que les personnages appellent parfois le Livre de Hali et qui va inspirer Lovecraft dans la rédaction de son Necronomicon, évoque le Coran de Mahomet. Mais la comparaison s’étend à toutes les grandes religions ayant initié de grandes vagues de guerres et de persécutions à travers le monde, notamment lorsqu’elles sont récupérées par des manipulateurs fanatiques, avec le christianisme en tête de liste, comme le suggère d’ailleurs l’étrange nativité du dernier épisode…

Par ailleurs, le scénariste ne se prive pas de dénoncer les répercutions sociétales qui découlent des dogmes religieux, telles l’homophobie et le racisme, stigmatisées par Robert Black, le héros de la série…

Dans une société hypocrite et embourbée dans les dogmes religieux, prière de cacher son homosexualité…

La mythologie développée par Lovecraft et relayée pas ses admirateurs est ainsi élevée par Alan Moore au rang de religion potentielle, dans une version hypertrophiée de nos religions actuelles, avec une orientation plus radicale, plus agressive et infiniment plus destructrice.

Le monde de la série PROVIDENCE est ainsi voué aux pires tourments, comme pour nous rappeler, d’une manière allégorique, la force dévastatrice des religions qui ne sont que de possibles fictions aux répercutions universelles…

Avant de terminer, il convient de relever la manière brillante avec laquelle Alan Moore met en parallèle sa relecture du Mythe de Cthulhu avec le concept de la “création mythologique”. À ce titre, un autre passage du journal intime de Robert Black illustre parfaitement cette idée en se focalisant sur l’Amérique colonisée en tant que berceau d’une mythologie propre, distincte des autres civilisations (et où Lovecraft serait l’équivalent d’un Homère des temps modernes) : “Tous les pays et toutes les cultures, au cours des premiers siècles qui suivent leur apparition, semblent produire naturellement leur propre mythologie du surnaturel et leur réseau de croyances populaires. (…) L’Amérique a moins de deux cents ans d’histoire, et peut être observée alors qu’elle traverse encore sa première période formatrice, nous donnant une occasion unique de regarder ce processus à l’œuvre. (…) Mais quand la mythologie proprement américaine se développera, dans ces temps dominés par la raison et la science, à quoi ressemblera t-elle ? Je peux à peine l’imaginer, mais elle devra comprendre des dieux et des diables aussi immenses que les tours de New York ; aussi monstrueusement complexes et âcres que les taudis de Brooklyn ; aussi anciens et dangereux que le vaste réseau de tunnels qui serpente sous Boston ; aussi modernes et surprenants que les idées d’Einstein, ou que le Nu Descendant un Escalier de Deschamps (1), ou que la rivière de lumière électrique de Broadway après le coucher de soleil. Je pourrais presque visualiser une chose avec autant d’yeux qu’il y a de fenêtres dans une ville et une âme aussi insondable que celles de ces immenses perspectives de béton”…

Et le lecteur de reconnaître, entre les lignes de ce superbe passage, les créatures et autres divinités lovecraftiennes telles Cthulhu et Yog-Sothoth, qui semblent soudain faire écho à cette Amérique dans toute sa démesure …

La monstrueuse Amérique du côté obscur…

Telle est donc la richesse thématique de cette dernière création du grand Alan Moore. Et pourtant, pourtant, je ne peux pas dire que mon plaisir de lecture ait été totalement accompli.

Outre le fait que la narration soit extrêmement statique (et pourrait se résumer à une suite linéaire de discussions entre divers personnages), Moore nous refait le coup de WATCHMEN (où l’on voyait déjà un monstre lovecraftien dans le dénouement apocalyptique !) en insérant entre chaque épisode des pans entiers de textes en prose (14 pages en moyenne). Point d’extraits de journaux ici, mais des passages du Recueil de pensées de Robert Black, soit une nouvelle forme d’hommage adressée à Lovecraft qui pratiquait lui-même cet exercice de journal intime. Le contenu de ces “pensées” est certes méta-textuel et apporte beaucoup de profondeur au récit, mais il se substitue trop à la forme de la bande-dessinée, finissant parfois par prendre le dessus (avec de nombreux passages répétant ce que le lecteur avait déjà lu dans la BD). Loin de moi l’idée de paraître paresseux en refusant de lire du texte sans images, d’autant que la prose est fort belle et que le contenu est souvent passionnant. Mais Alan Moore tombe ici, je trouve, dans un de ses travers, en ne voulant pas toujours se limiter à ce que peuvent dire les images.

Ça se voit qu’Alan Moore a envie d’écrire des romans, non ?

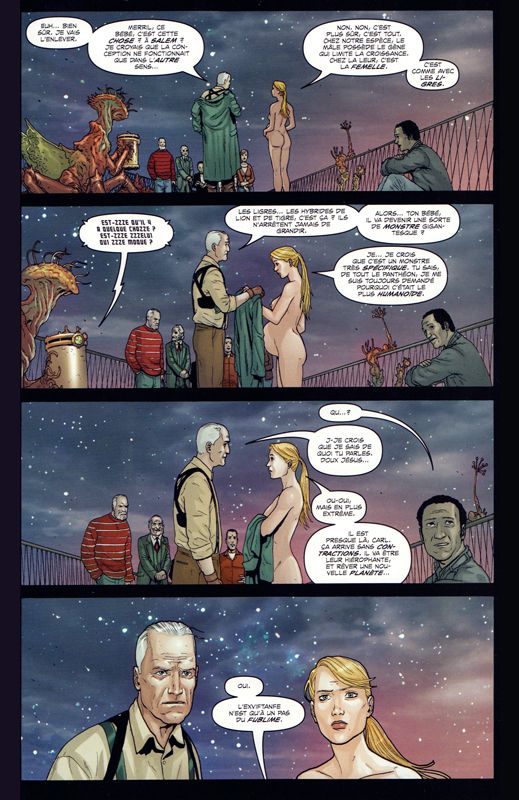

Il faut dire aussi que le dessin figé de Jacen Burrows ne permet pas beaucoup à l’ensemble de décoller. L’artiste s’est pourtant amélioré de manière significative depuis ses débuts chez le même éditeur (auquel il demeure impeccablement fidèle) et la mise en couleur de ce même éditeur s’est également bonifiée avec le temps. On sent bien que le dessinateur s’est investi de manière prononcée dans son travail et il nous livre au final des planches détaillées tout à fait immersives dans la perspective de nous plonger dans un univers Lovecraftien à la fois domestique et fantastique, où les pires cauchemars jaillissent soudain du quotidien le plus pur. Et ce malgré un trait un peu figé et des personnages simples et classiques. De plus, dans le troisième tome, il faut reconnaitre qu’il s’est bien démené afin de faire ressortir l’horreur visuelle des créatures lovecraftiennes, ce qui tient quand même de la gageure pure.

Bien qu’Alan Moore ait souvent le nez pour dénicher l’artiste correspondant le mieux au concept de son récit, on peut quand même se demander si cette immersion dans l’univers lovecraftien n’aurait pas été pleinement accomplie avec un illustrateur plus conceptuel, de la trempe d’un Dave McKean, par exemple…

Oui, c’est bien du Lovecraft !

Même si l’artiste travaille dur en remplissant consciencieusement ses vignettes de tous les détails possibles afin de rendre l’immersion probante, il souffre de ses limites en termes de créativité.

On peut imaginer qu’il s’agit d’un parti-pris assumé et que le style assez plat de Burrows correspond à l’idée première de lier l’horreur lovecraftienne au réel le plus domestique, et ainsi la réalité à la fiction, mais on reste un peu sur sa faim quand même…

Enfin, la série se termine par un dernier épisode tellement baroque et expressionniste qu’il en devient franchement indigeste.

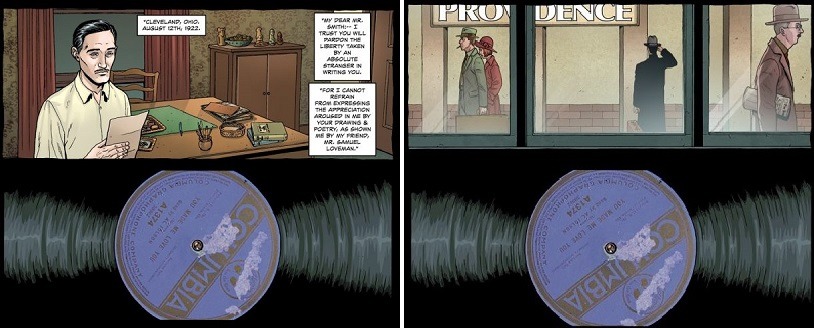

C’est le paradoxe de cette série : Malgré une mise en forme d’une simplicité et d’un classicisme désarmant, la narration est d’une complexité et d’un niveau de références sibyllines telles que la lecture en devient parfois opaque. Et il m’a d’ailleurs fallu lire l’avant-dernier chapitre trois fois d’affilée avant d’y comprendre goutte et d’en apprécier le complexe découpage spatio-temporel.

Le leitmotiv du disque, pour une approche conceptuelle du découpage !

Au final, PROVIDENCE est sans doute un chef d’œuvre dans son genre, une entreprise conceptuelle d’une ambition et d’une richesse à nulle autre pareille, et elle soutiendra, à n’en pas douter, un nombre quasi-infini de relectures.

Il s’agit d’une série à la fois passionnante, d’une richesse foisonnante et d’un intérêt infini pour l’amateur de Lovecraft n’ayant pas peur de redécouvrir l’univers de ce dernier sous la forme d’une relecture moderne et ambitieuse, rehaussée par une toile de fond plus vaste encore que celle des nouvelles originelles. Un peu comme si l’œuvre de Lovecraft se trouvait soudain prolongée et enrichie. Mais il demeure un certain sentiment de frustration dans la mesure où la forme du récit peut se résumer à une succession de dialogues et de recueils de pensées, pas toujours des plus limpides.

En définitive, on peut affirmer que PROVIDENCE n’est pas, tout comme PROMETHEA, une lecture qui viendra vers vous, mais qui exigera au contraire que vous fassiez l’effort d’aller vers elle. C’est ce que l’on appelle, de nos jours, un acte de création pure…

La fin de PROVIDENCE, avec le retour des personnages de NEONOMICON.

Note de la rédaction : C’est après avoir achevé ces dernières lignes que l’auteur de cet article à disparu dans des conditions inexpliquées. Si vous entendez parler d’un certain “Tornado”, merci de venir nous le signaler à la rédaction de C.A.P.

(1) : LE NU DESCENDANT UN ESCALIER est une œuvre de Marcel Duchamp, et non de “Deschamps” tel qu’il est écrit dans le journal intime de Robert Black. Est-ce une faute d’Alan Moore lui-même, ou bien a-t-il voulu signifier par le détail que son personnage manquait parfois de culture ? Difficile de le savoir…

That’s all, folks !!!