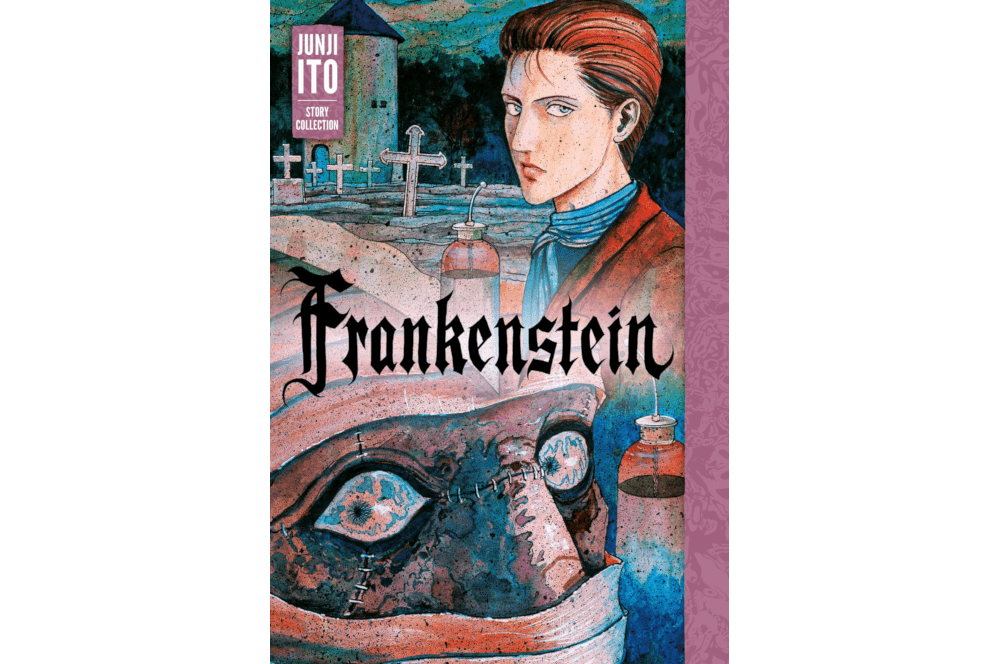

Deux « feuilletons » à suivre

Chronique du volume FRANKENSTEIN

Date : 1989 – 1998

Auteur : Junji Ito

Genre : Horreur

Publication VF : 2022

Éditeur : Mangetsu

Nous poursuivons nos articles dédiés au mangaka d’horreur Junji Ito. Vous pouvez retrouver les chroniques des autres tomes en cliquant sur le bouton ci-dessus. Cette fois, nous allons nous pencher sur un nouveau volume : FRANKENSTEIN. Un recueil qui aurait plutôt dû s’appeler « Frankenstein et autres histoires » car l’adaptation par Junji Ito du roman de Mary Shelley n’est pas la seule histoire rééditée dans ce volume. En fait, elle n’occupe même que la moitié du livre.

J’en parlais dans mes articles précédents, il n’est pas évident de lire les travaux de Junji Ito dans l’ordre, même si mes articles s’efforceront de respecter globalement la chronologie de ses travaux. Si l’éditeur fait tout de même des efforts avec les histoires courtes qui sont regroupées par ordre chronologique dans les volumes comme LE DÉSERTEUR ou DÉCAPITÉES que nous avons déjà vus, souvent il y a ces volumes englobant des « feuilletons » à suivre comme TOMIÉ ou ici en l’occurrence FRANKENSTEIN qui regroupe à la fois l’adaptation du même nom réalisée entre 1994 et 1998 par son auteur, mais aussi les 6 « tales of Oshikiri« , une série plus ancienne de courtes histoires qui ont été écrites entre 1989 et 1993. À la toute fin, il y a encore 4 histoires très courtes indépendantes dont 2 humoristiques sur le quotidien de l’auteur et de son chien. Soit un long récit plus récent que les travaux de jeunesse qui complètent le recueil. Peut être que faire 2 tomes séparés aurait eu davantage de sens afin que nous abordions tout d’abord Oshikiri sans FRANKENSTEIN. Mais Mangetsu calque son découpage sur celui de VIZMEDIA, l’éditeur anglophone.

FRANKENSTEIN

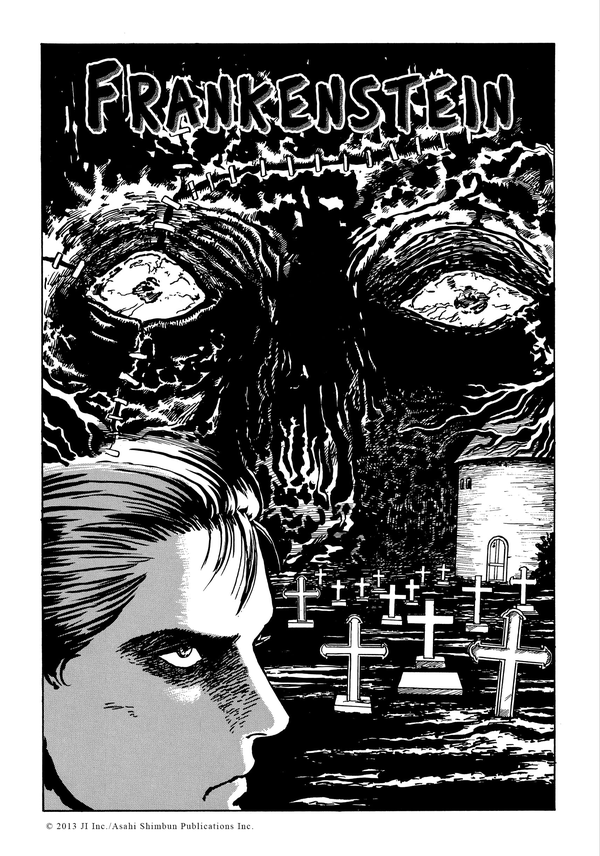

Deux choses m’ont poussé à m’intéresser à cette adaptation du roman de Mary Shelley par notre mangaka d’horreur. Tout d’abord le style de dessin sombre et inquiétant de l’auteur que j’apprécie et qui pouvait retranscrire de manière intéressante la noirceur de cette histoire. Et ensuite le fait qu’il s’agit là d’une adaptation particulièrement fidèle au roman de Mary Shelley. Alors oui, on risque d’aborder le débat des adaptations dans cet article. Est-il mieux d’avoir une adaptation libre que l’auteur s’approprie tout en restant dans l’esprit de l’original ? Ou est-il mieux que l’adaptation soit fidèle et colle au plus près au matériau de base pour en conserver les qualités ?

L’histoire de Frankenstein démarre fidèlement sur les mers gelées

Je vais couper court en affirmant que les deux approches ont leurs avantages et inconvénients. Une adaptation libre s’adapte à son médium de diffusion et offre une vision d’auteur personnelle plutôt que de tenter (au risque de se planter) de mimer la vision d’un autre. Mais cette vision personnelle peut aussi s’égarer et oublier qu’elle est tout de même censée représenter l’univers d’un autre auteur (sinon autant ne pas prétendre que c’en est une adaptation).

Quant à l’adaptation fidèle, elle colle au matériau de base. Donc si les idées de ce dernier sont bonnes, il y a de grandes chances que sur le fond, cela reste bon, que ce soit au niveau de la psychologie des personnages ou des rebondissements. Comme le diraient nos amis anglophones « if it’s not broken, don’t fix it ! » Mais elle peut aussi perdre de son impact dans la forme lors du transfert d’un média à un autre car ce qui fonctionne à l’écrit ne fonctionne pas de la même manière à l’image.

Cela dit, un avantage supplémentaire qu’a l’adaptation fidèle et qui est surtout valable pour des classiques tels que FRANKENSTEIN ou autre DRACULA, c’est tout simplement sa vocation de diffuser un classique auprès d’un autre public. Après tout, même si tout le monde connaît FRANKENSTEIN et son monstre, ceux qui n’ont jamais lu le roman de Mary Shelley ne connaissent pas la véritable histoire. Il y a en effet très peu d’adaptations qui reprennent la vraie trame scénaristique. L’œuvre de Shelley est noyée dans les représentations gothiques des films Universal ou Hammer. Je ne condamne pas ces films car ce sont de bons films en eux-mêmes, mais cela reste appréciable que certains auteurs s’attèlent aussi à la tâche de diffuser la véritable histoire en BD au milieu des nombreuses déclinaisons. Il n’y a guère que le film FRANKENSTEIN de Kenneth Branagh avec Robert de Niro sorti en 1994 qui adapte assez fidèlement le roman. Mais on reviendra sur cette version un peu plus tard.

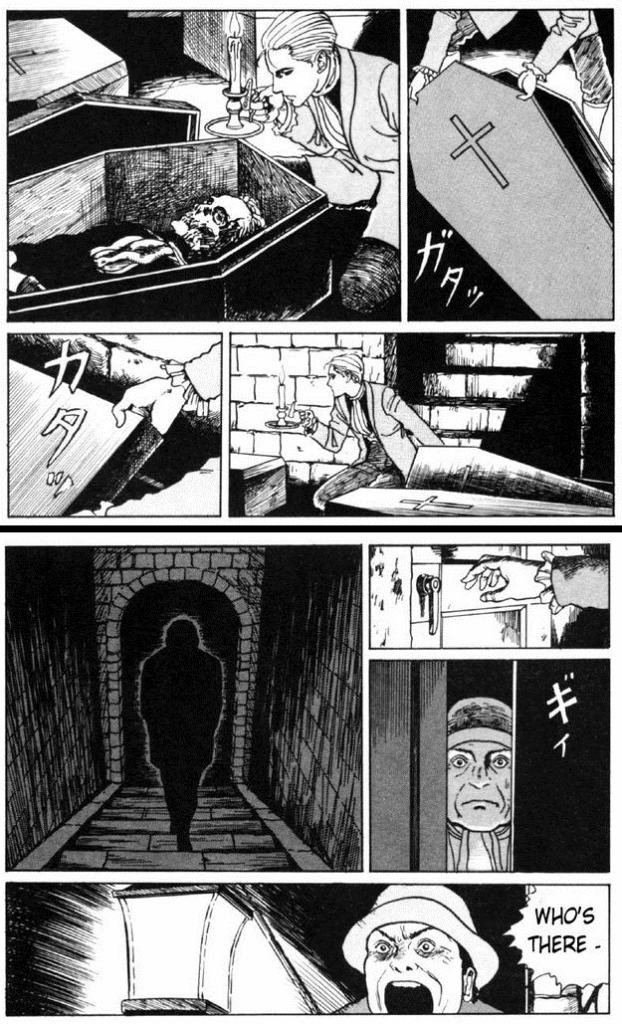

A la recherche de matières premières

Commençons par voir de quoi ça parle. Tout le monde connaît, ou croit connaître l’histoire de Frankenstein, mais puisque nous sommes face à la version de Mary Shelley et pas dans la représentation gothique du monstre, un petit rappel ne me semble pas superflu.

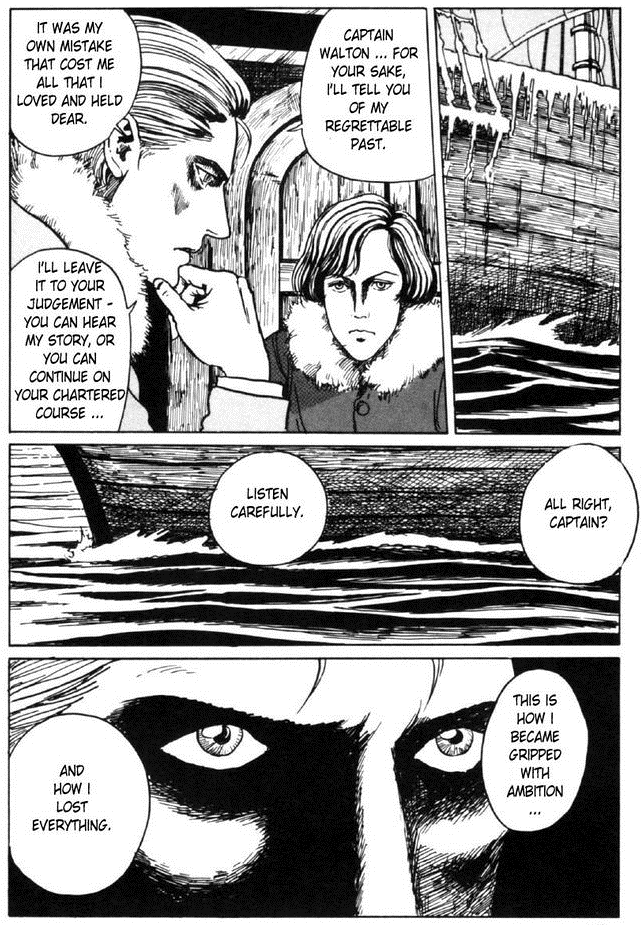

L’histoire commence sur les glaces non loin du pôle nord. Un navire en expédition vers le pôle aperçoit un géant sur un traineau qui sera plus tard suivi d’un autre homme. Le capitaine Walton accueillera l’homme à bord. Ce dernier est Victor Frankenstein et il semble exténué. Il va ensuite raconter son histoire au capitaine et lui expliquer pourquoi poursuivre de folles ambitions peut détruire la vie d’un homme. Et ainsi débute le flash-back. Frankenstein est un fils de bonne famille qui a grandi dans la maison familiale en Suisse. Il est promis à la belle Elisabeth qu’il connait depuis son enfance mais avant cela, il doit partir étudier. Il se rend pour cela dans une université en Allemagne. Il se découvre alors une passion pour la chimie et les travaux récents sur les stimuli électriques capables d’animer des chairs mortes. Il se met donc en tête de créer la vie. D’ailleurs, notons que le titre du roman est FRANKENSTEIN OU LE PROMÉTHÉE MODERNE, titre faisant référence au mythe grec de Prométhée qui créa la vie après avoir dérobé le feu sacré des dieux.

Qu’est-ce que j’ai créé ? Est-ce un chef d’œuvre ou une abomination ?

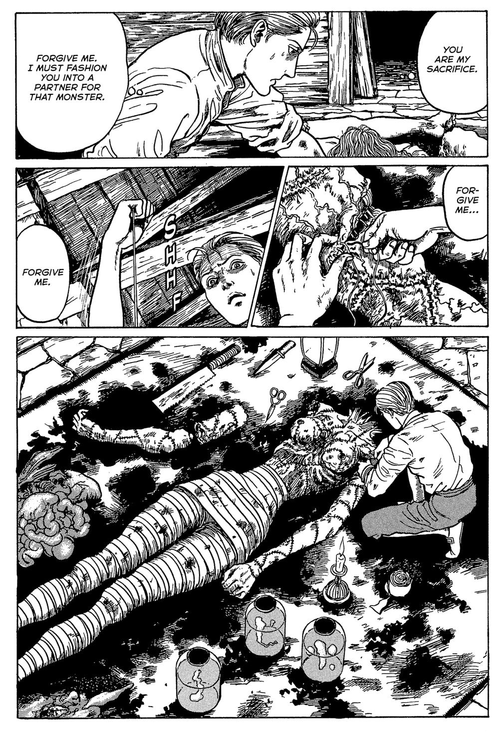

C’est donc en secret que Frankenstein va concevoir une créature avec des morceaux de cadavre qu’il ira déterrer lui-même. C’est dans une grande chambre qu’il loue qu’il se livrera à ses expériences contre nature (et non pas dans un château de savant fou frappé par les éclairs). Ce qui permet par ailleurs de briser plusieurs idées préconçues : Frankenstein est très humain, sympathique malgré son étrange passion, il aime sa famille et est complètement dépassé par les événements qu’il va engendrer. Quant à sa créature qu’il abandonnera, terrifié par ce qu’il a créé, elle deviendra beaucoup plus monstrueuse que l’innocent interprété par Boris Karloff dans le film de James Whale.

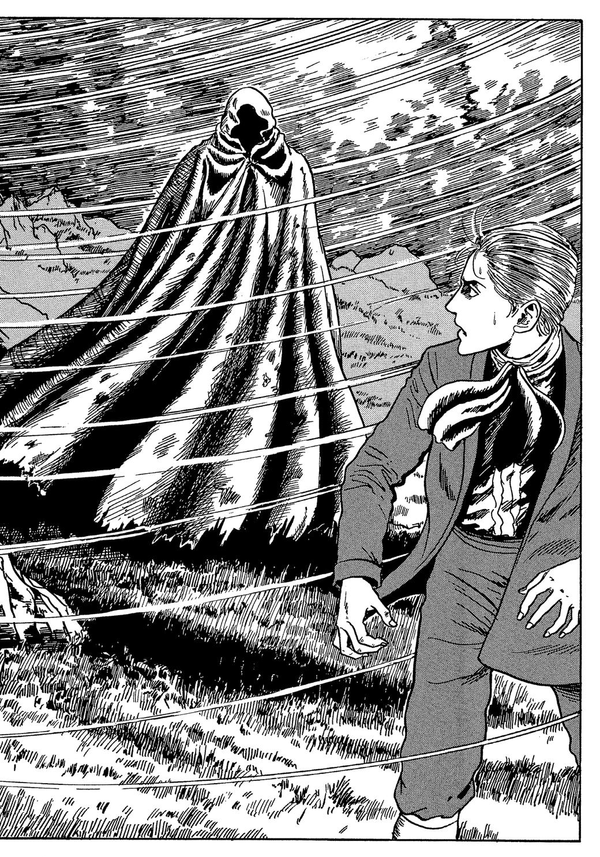

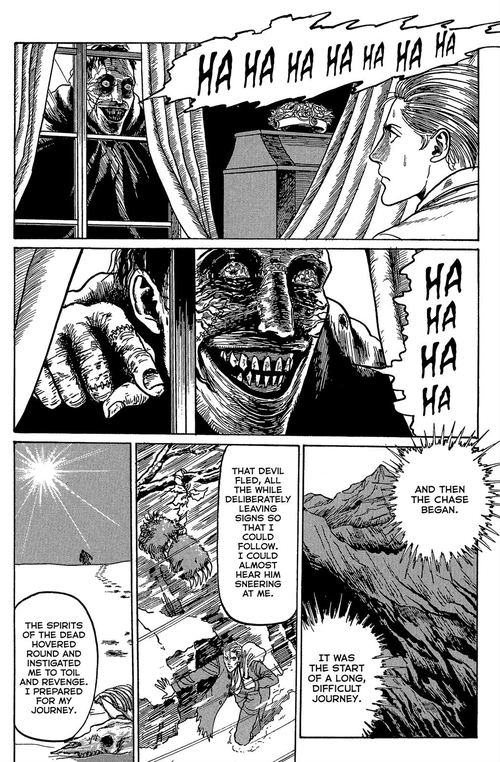

Ce qui était déjà intéressant dans le roman et qui est conservé ici, c’est la chronologie du récit. Nous suivons d’abord la création du monstre, sa disparition dans la nature pendant des mois puis les conséquences des dégâts qu’il cause, le tout du point de vue de Victor. Le monstre est donc absent un bon moment. Son créateur aura juste le temps de voir le visage du monstre un soir pour comprendre qu’il est encore en vie et à l’origine du meurtre de son jeune frère. Cette construction narrative nous pousse nous aussi lecteurs à penser que le monstre est une impitoyable bête cruelle. Et l’ambiance de menace qui plane est perceptible au travers de Victor qui vit dans la peur constante d’une attaque. Ito n’oubliera pas de dessiner les montagnes de la Suisse qui s’étendent près du domaine des Frankenstein et leur ombre menaçante durant le crépuscule. Je me souviens très bien du suspense présent dans le roman et des longs moments d’angoisse de Victor qui regarde les montagnes en se demandant si c’est là que se cache le monstre.

Rencontre au sommet

C’est seulement lorsque Victor se lancera sur les traces du monstre que nous serons témoin d’une rencontre entre les deux personnages. Et là, à notre grande surprise, le monstre saura se montrer plutôt éloquent. En réalité, il est comme un enfant qui aurait été abandonné par son père, chassé par tous à cause de sa laideur, perdu dans un monde qui ne veut pas de lui. Il expliquera qu’il a appris à parler en écoutant des gens, caché dans leur grange pendant des mois. La seule personne qui lui a adressé la parole avec respect était un aveugle. Mais il fut finalement chassé. Et alors qu’il aurait sans doute pu devenir autre chose, il s’est changé en un être cruel, perturbé par des émotions très fortes de rancœur, de tristesse, d’incompréhension, de haine, qu’on ne lui a pas appris à gérer.

Ainsi, le monstre menacera la vie des proches de son créateur jusqu’à ce qu’il accepte de lui créer quelqu’un comme lui qui ne le haïra pas. Une femme. Mais c’est peine perdue. Tout comme dans le film LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN, la seconde créature, aussi laide soit-elle, n’aura pas moins peur du monstre.

Et c’est là que nous allons reparler du film de Kenneth Brannagh datant de 1994. Il semblerait que Junji Ito se soit intéressé à transposer en BD ce film, ou du moins s’en est-il inspiré, ce qui est sans doute le plus grand défaut à lui reprocher. Non pas que ce soit mauvais. Mais le film lui-même prenait cette liberté par rapport au roman de faire « naître » une créature féminine. Si Frankenstein s’attèle effectivement dans le roman à la création d’un second monstre à la demande du premier, pour lui tenir compagnie, il la détruira avant de lui donner la vie, dégouté par ce qu’il entreprend. Ce qui fait qu’on obtient une adaptation certes très fidèle à 95% mais avec un changement assez notable avec la naissance de cette seconde créature. Et Junji Ito fait la même chose, même si la « fiancée » en question est très rapidement détruite.

La « fiancée », un vrai désastre

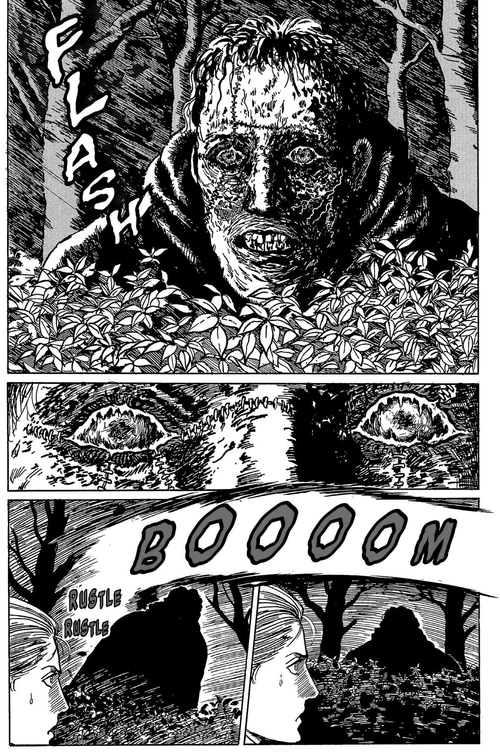

Mais parlons du dessin, puisque c’est l’attrait principal d’une adaptation en BD. Junji Ito nous a déjà prouvé qu’il avait un style visuel exubérant bien à lui. Ce n’est pas le dessinateur le plus talentueux du monde, il a un trait assez brouillon pouvant rappeler à la fois son maitre Kazuo Umezu mais aussi des artistes comme Eddie Campbell (FROM HELL d’Alan Moore). En mieux tout de même, Campbell rendant parfois difficile l’identifcation des visages des personnages. Mais il s’agit d’un style un peu plus cru, gras et sombre, avec beaucoup de hachures pour définir les ombres (trop souvent oubliées dans les mangas), le brouillard et autres chairs putréfiées. Ce style contribue à l’atmosphère inconfortable globale. Mais chez Ito, cet inconfort nait souvent de ses compositions horrifiques qui viennent troubler un style autrement plus classique et épuré. Or, le body horror délirant n’est pas spécialement ce qui domine dans FRANKENSTEIN. Il est donc assez logique de constater que sa folie visuelle s’efface un peu derrière l’histoire de Mary Shelley. En un sens, ça lui permet de prouver qu’il sait aussi distiller du suspense et jouer avec les angoisses du personnage de Frankenstein. Mais il faut bien reconnaître que s’il arrive à capter notre attention par sa narration, nous avons malgré tout un Junji Ito plutôt bridé visuellement par son sujet.

Un monstre repoussant

Il se fait tout de même plaisir au niveau de la représentation du monstre, véritable patchwork de chair repoussant et d’une taille exagérée. Je dois avouer ne pas me souvenir si le monstre est aussi grand dans le roman. Ito le justifie par le besoin de Frankenstein de maitriser ce qu’il fait et que pour cela, un prototype doit toujours être plus grand que nature pour faciliter les opérations. On imagine donc qu’il conçoit vraiment de nouveaux morceaux d’être humain à partir de plusieurs corps pour lui donner cette taille. Le détail curieux reste la tête, qui peut difficilement être plus grande. Pourtant ce n’est pas une erreur graphique car lors de la création de la fiancée du monstre, par manque de temps, il greffera une tête de taille normale sur un corps géant. On en déduit que Frankenstein recrée aussi la tête à partir de plusieurs personnes. Mais inutile de chercher trop loin les explications scientifiques étant donné que le concept même de redonner vie à un patchwork de morceaux de chair dans un grenier avec quelques instruments de chimie relève plus du mythe que de la science.

Une série de meurtres implacable

Le message derrière l’histoire de FRANKENSTEIN va plus loin que l’idée de tolérance envers les gens différents (le fameux mythe du monstre incompris, comme la version de James Whale). Ici, le monstre est véritablement mauvais. Mais parce qu’il l’est devenu à force de mauvais traitements et de rejet. L’histoire nous parle donc aussi de responsabilités, d’éducation, et du danger des pratiques scientifiques dépourvues d’éthique cherchant à rivaliser avec Dieu (ou la nature). Compte tenu de la nature de la fin (que je ne vous révélerai pas), les souffrances et le comportement odieux du monstre véhiculent même une réflexion sur la vacuité de la vengeance. C’est une « belle » histoire, impitoyable et tragique, dont tous les thèmes sont conservés dans cette adaptation convenablement mise en images par Junji Ito, mais fatalement moins personnelle par sa nature fidèle au roman.

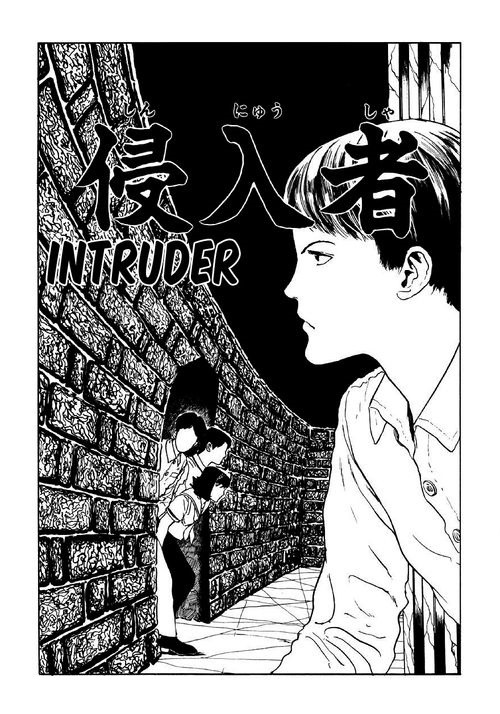

TALES OF OSHIKIRI

Les 6 histoires qui suivent sont (presque) toutes liées entre elles et abordent (presque) toujours le même sujet : les univers parallèles. Il est question d’une maison qui se révèle être une porte vers d’autres réalités similaires, un lieu d’anomalies de l’espace et du temps. Chaque récit met en scène Oshikiri, un jeune homme qui vit seul dans cette maison assez sinistre durant l’absence de ses parents partis à l’étranger. La première histoire ne semble pas avoir été écrite pour accueillir une suite.

Les cous hallucinés : Oshikiri assassine un de ses amis parce qu’il est jaloux de sa taille (Oshikiri souffre d’un complexe lié à sa petite taille). Il va l’enterrer sur le terrain de la maison, mais alors qu’il voudra vérifier s’il l’a enterré assez profond, il va se rendre compte que le cadavre se transforme, notamment son cou qui grandit anormalement. Les apparitions cauchemardesques dont il va être victime ensuite vont le pousser à se confesser à la police, persuadé que ses actes et le blocage qu’il fait sur son complexe lui ont fait perdre la raison. Mais il semblerait que tout ne soit pas qu’hallucinations. C’est une histoire au concept plutôt bien trouvé. Les remords paranoïaques après avoir commis un crime se mêlent à l’insécurité du personnage principal, et se manifestent par des visions de gens qui ne cessent de grandir, jusqu’au cadavre qui croît jusqu’à sortir de sa tombe.

Là on retrouve le Junji Ito du grotesque flippant

Le récit ne perd pas de temps et nous montre dès le début le crime d’Oshikiri pour mieux ensuite dépeindre sa descente aux enfers. Les histoires suivantes mettent aussi en scène Oshikiri et le présentent comme un gars certes un peu sinistre mais plutôt sympa (ah ben…il n’est pas en prison ?) En effet, Junji Ito n’avait sans doute pas prévu de faire une suite initialement. Mais s’il a choisi de conserver le même protagoniste (et la même maison), c’est surement parce que le thème qui suit le permettait. Même s’il n’y a pas d’explication claire à ce sujet, le thème peut sous-entendre que le premier Oshikiri était celui d’un univers parallèle. Car des doubles, nous allons en voir pas mal.

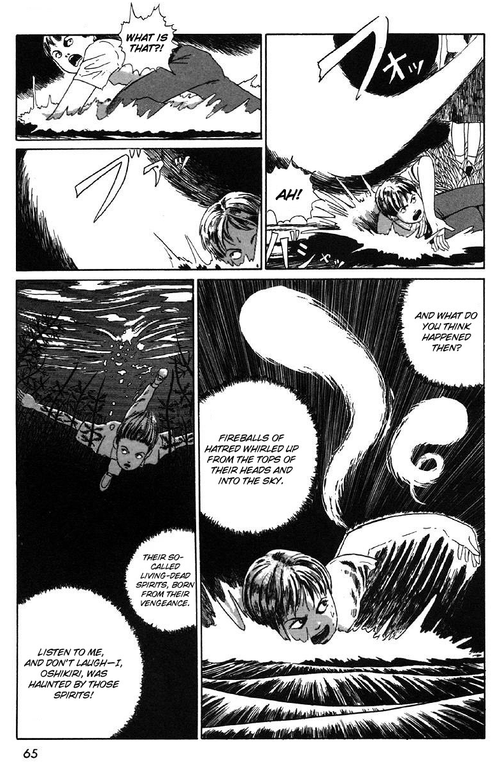

Le marais aux esprits : cette deuxième histoire met donc à nouveau en scène Oshikiri mais reste un peu à part. Elle ne se déroule pas dans la maison et parle de Kojima, un camarade de classe d’Oshikiri qui est harcelé par des groupies folles amoureuses de lui. Mais deux d’entre elles sont un peu trop obsédées par le jeune homme et ce dernier va simuler une noyade dans une mare pour leur jouer un tour. Mais les deux filles sont prêtes à tout pour le revoir, quitte à pousser d’autres garçons à plonger dans la mare pour le retrouver. Une sympathique histoire qui traite d’obsession et qui tourne mal.

Histoire d’esprits

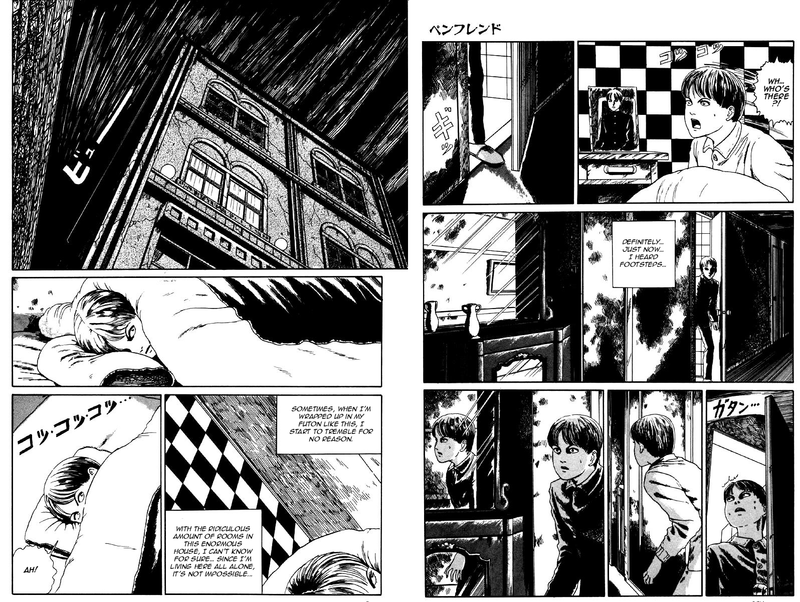

La correspondante : Ce récit commence à aborder les phénomènes étranges de la maison d’Oshikiri. Ce dernier essaie de se faire une copine et fréquente Satomi, une fille de son école souvent seule. Celle-ci prétend ne pas avoir besoin d’amies puisqu’elle correspond avec trois filles par courrier. Mais ces dernières semblent jalouses qu’elle se mette à fréquenter un garçon. Les lettres vont devenir de plus en plus violentes jusqu’à des menaces de mort (sacrée amitié !) Mais Oshikiri, fin limier, décèle quelque chose d’étrange dans ces correspondances qui se font un peu trop vite pour le service postal. Satomi s’écrirait-elle à elle-même ? Et qui est cet étrange garçon qui veut faire chanter Oshikiri et qui a la même écriture que lui ? Est-ce que lui aussi s’écrirait à lui-même ? Cette histoire nous laisse un peu sur notre faim sans réelle conclusion mais laisse planer le doute sur ce qui se trame entre les murs de la maison d’Oshikiri, véritable carrefour d’autres mondes parallèles. L’histoire suivante développera davantage ce que celle-ci annonce. Le suspense fonctionne en tous cas très bien et la maison d’Oshikiri commence à devenir sinistre.

La maison de l’angoisse

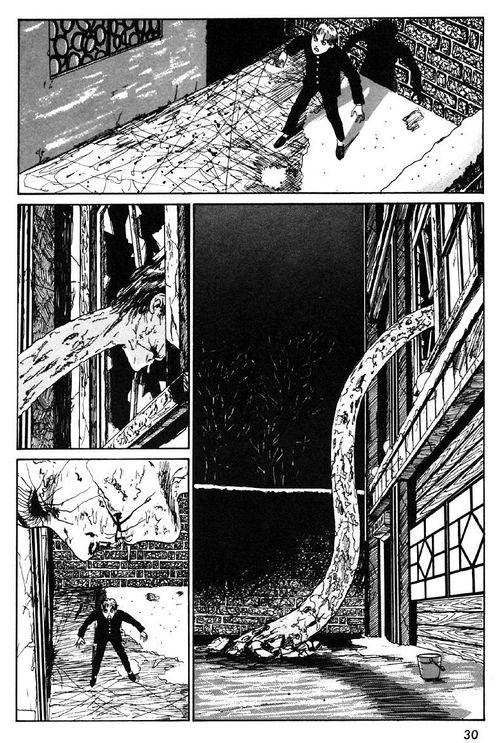

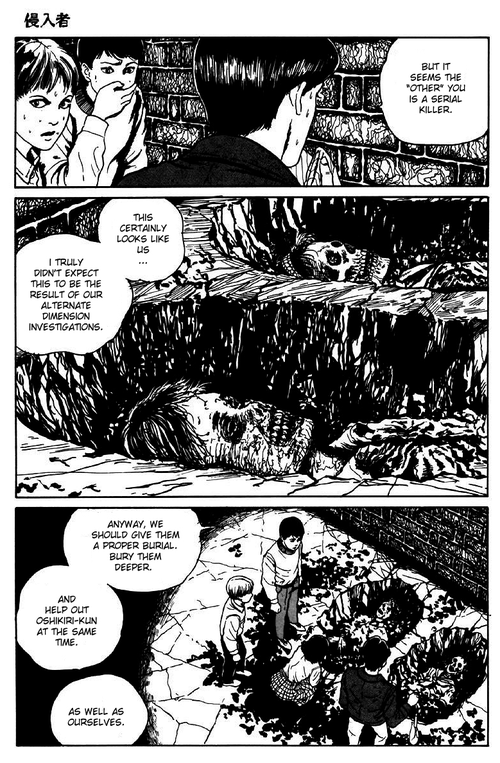

L’intrus : Oshikiri sympathise dans son école avec une bande passionnée de phénomènes paranormaux. Il va leur faire visiter sa maison car il entend des bruits étranges depuis un moment. Dans ce récit l’accent est mis sur le suspense lorsque les jeunes arpentent la maison inquiétante et soupçonnent qu’elle communique avec une autre dimension. Leurs efforts seront récompensés lorsqu’ils verront un double d’Oshikiri…en train d’enterrer leur double à eux tous.

Ici, Ito commence vraiment à rendre la maison d’Oshikiri terrifiante. Même si c’est une maison relativement moderne et pas un vieux château hanté, il fait se dégager une atmosphère oppressante de cette bâtisse sombre ceinturée à l’extérieur par une haute muraille noire, et à l’intérieur de laquelle des meurtres sont commis dans tous les sens, mais pas forcément dans notre monde. Sauf que la frontière entre les mondes est justement très fragile chez Oshikiri et le jardin devient un véritable cimetière.

Ce sont nos doubles…assassinés ?

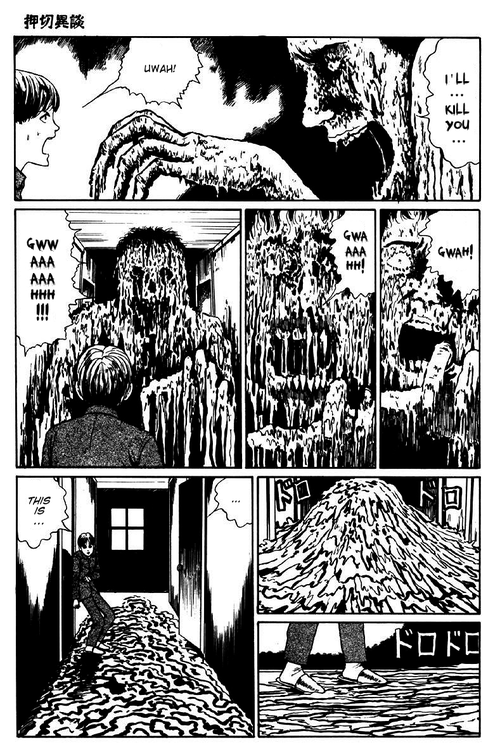

Oshikiri, chronique de l’étrange : on passe la vitesse supérieure dans le bizarre. Cette fois Oshikiri va faire la connaissance de la jeune Mio Fuji après avoir vu son double d’une autre dimension s’enfuir dans sa propre maison. Curieux, il veut s’assurer que ce n’était pas celle de son monde et se lie d’amitié avec elle. Seulement en insistant pour venir chez lui, la pauvre Mio va se perdre dans une autre dimension et être victime d’un autre Oshikiri. Cette fois, ce double semble être un apprenti scientifique qui essaie de concevoir un produit pour accroitre sa petite taille. Il se sert de gens de sa propre dimension ou de ceux qui franchissent involontairement le passage comme cobayes pour tester son produit qui échoue la plupart du temps et les transforme en d’horribles monstruosités.

Transformation en gros dégueulis…

Si l’auteur nous gratifie de visuels bien dégueu, cette histoire est la plus faible car un peu gratuite. Le coup du double savant fou qui fait n’importe quoi sonne trop comme un prétexte pour balancer plein de monstruosités dans les couloirs de la maison. Et nous sommes en 1992 au moment de la publication de cette histoire. Ito a fait bien mieux depuis. Heureusement, il se rattrape sur la dernière histoire.

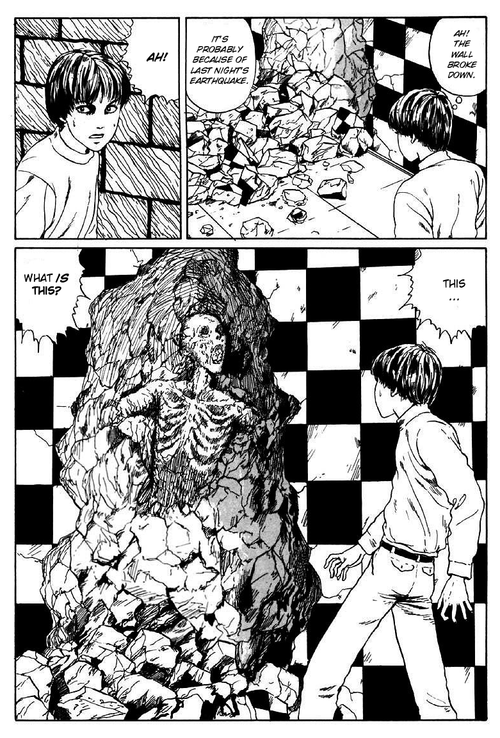

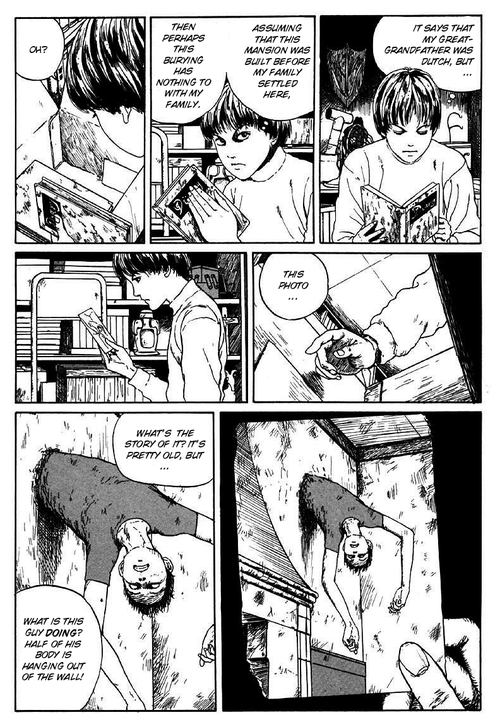

Oshikiri, chronique de l’étrange – Les murs : Celle-là fiche un peu la trouille. Bon…toute proportions gardées quand même. C’est de la BD. Mais c’est carrément bien trouvé. Suite à un tremblement de terre (fréquents au Japon), un pan de mur se casse dans la maison d’Oshikiri et ce dernier y découvre un cadavre très ancien. Ses parents l’appellent et lui indiquent qu’ils vont bientôt rentrer. Oshikiri ne tient pas à parler du cadavre ni à attirer la police puisque, rappelons-le, un de ses doubles a enterré des gens partout. La maison est en train de devenir un cimetière et il vaut mieux que personne ne le sache. Il veut donc se débarrasser du cadavre avant l’arrivée de ses parents mais il n’en a pas le temps. Ses parents arrivent…mais le cadavre a disparu. Oshikiri a également trouvé une très étrange photo dans les affaires de la famille. Quant à ses parents, quelque chose cloche chez eux. Et que sont ces bruits qui se font entendre la nuit ? On dirait des choses qui se déplacent dans les murs…

Des morts dans les murs

Histoire très efficace qui m’a fait penser à la nouvelle « des rats dans les murs » de Lovecraft. La lente montée en puissance du suspense et des phénomènes paranormaux est très efficace. La maison aux allures de château austère devient vraiment un personnage à part entière.

Mais, car il y a un mais, à l’exception des deux dernières datant de 1992 et 1993, ces histoires souffrent tout de même du graphisme des débuts du mangaka, encore assez maladroit pour que ses idées horrifiques fassent pleinement leur effet. On sent qu’il expérimente encore et cherche une façon de dépeindre ses idées cauchemardesques. Il y a vraiment un bon équilibre entre suspense et horreur visuelle mais ça manque un peu d’images véritablement percutantes. Il a dessiné ces 6 chapitres en parallèle de TOMIÉ dans lequel son style commençait à mieux s’affirmer pour représenter ses fameuses déformations corporelles malsaines.

Mais aussi…des vivants dans les murs ??

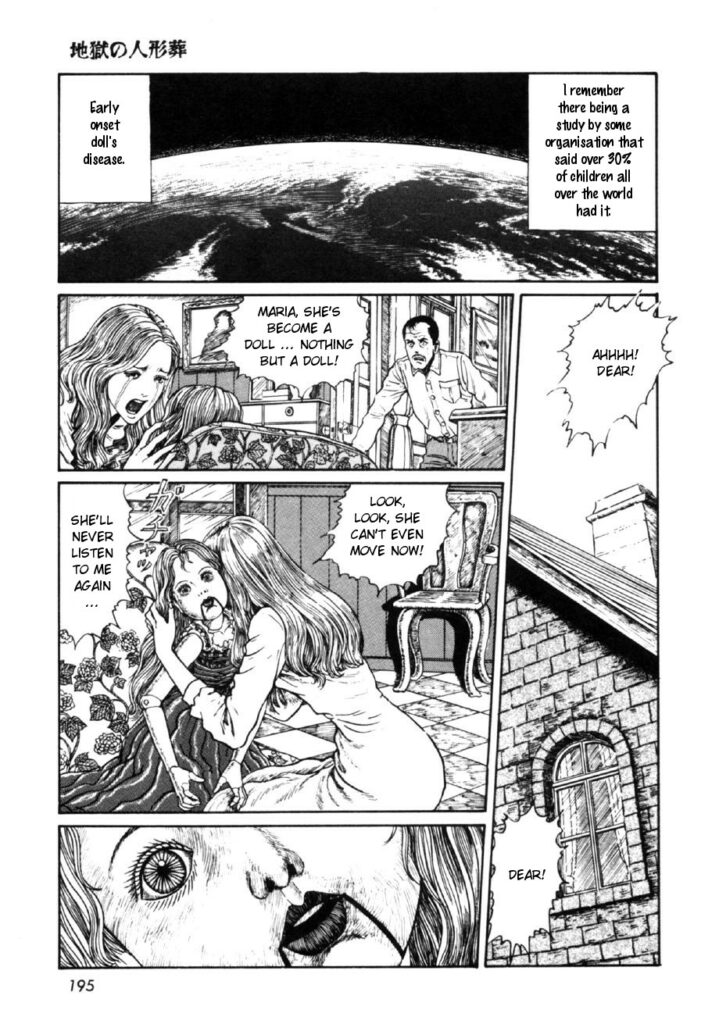

LES FUNÉRAILLES DE L’ENFER

Cette courte histoire en 6 pages seulement pourrait, au même titre que les 3 autres récits achevant l’album, s’apparenter à des fonds de tiroir ou des expérimentations hasardeuses. Néanmoins, il en faut peu à Junji Ito pour créer un malaise avec une idée tordue, même au service d’une histoire sans profondeur. L’idée ici, c’est de nous présenter une maladie qui toucherait 30% des enfants du monde et qui progressivement les changeraient en…poupées immobiles, incapables de parler, dont la plupart des parents se débarassent alors comme d’objets encombrants alors qu’elles sont techniquement toujours en vie. Un couple va décider de garder sa fille/poupée, jusqu’à ce qu’ils constatent qu’une autre transformation grotesque se profile au bout d’un certain temps.

Une simple idée cauchemardesque sans doute d’ailleurs issue des nuits agitées de son auteur. Il ne faut pas en attendre un récit construit mais le visuel fait son petit effet.

Pour les fans de poupées flippantes

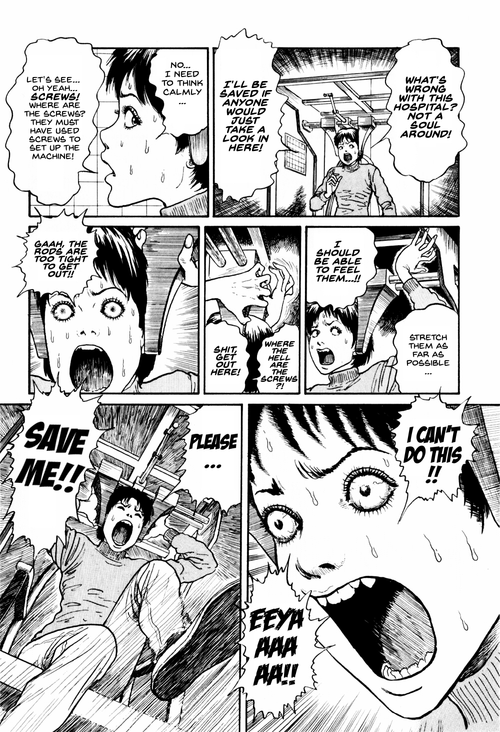

NE BOUGEZ PLUS

Une autre idée digne d’un cauchemar. Une jeune fille qui s’est rendue dans un centre hospitalier pour un problème dentaire se retrouve prisonnière d’une chaise destinée à l’immobiliser alors que le dentiste, censé revenir rapidement, a fait une chute (probablement) mortelle, laissant sa patiente seule pendant le reste de la journée et de la nuit. En panique, elle essaie de se détacher de la chaise qui maintient sa tête immobile avec un mécanisme inséré dans ses oreilles. Si la fin ne nous révèlera pas exactement quelles lésions elle a pu subir pour en réchapper (mais n’est-ce pas plus flippant de l’ignorer justement ?) l’idée même de rester coincé dans une chaise d’un cabinet dentaire sans personne pour nous entendre crier et sans même pouvoir changer de position pour se relaxer est un concept angoissant. Les seules armes de l’auteur ici pour nous faire ressentir cette angoisse sont les expressions faciales de son personnage dont la panique est communicative. Il est intéressant de noter que Junji Ito, avant de se lancer dans le dessin, était prothésiste dentaire.

La plus simple idée du monde, et tellement efficace

Pour finir, il y a deux mini récits centrés sur un ancien chien de Junji Ito, Non-non. C’est plus humoristique qu’autre chose. L’auteur a tendance à s’auto-parodier et mettre en scène ses animaux. Il a dessiné 5 ou 6 chapitres de ce genre éparpillés dans sa collection d’histoires d’horreur, en plus d’un recueil complet intitulé LE JOURNAL DES CHATS. C’est mignon mais cela s’apparente davantage à un bonus.

En conclusion, ce recueil réunit des travaux intéressants mais pas forcément dans le haut du panier. Nous avons une adaptation d’un classique tout à fait honorable mais qui semble brider un peu le mangaka, sans doute fan du roman d’origine et soucieux d’en donner sa version, mais qui l’empêche de dessiner ce qu’il sait faire le mieux : des concepts horrifiques de body horror bien à lui, plus fous et débridés.

Et ensuite nous avons les histoires d’Oshikiri qui, au même titre que les premiers chapitres de TOMIÉ, sont des travaux de jeunesse bourrés d’idées qui annoncent les plus grands travaux de son auteur, mais qui manquent encore un peu de maturité. Les dernières courtes histoires sont sympathiques mais cette fois souffrent un peu de leur brieveté. C’est donc globalement une compilation de bonnes idées, mais souvent meilleures sur le fond que sur la forme.