UNIVERSAL MONSTERS, LES ORIGINES : Le fantôme de l’opéra

Chronique du film THE PHANTOM OF THE OPERA

Date de sortie : 1925

Réalisateur : Rupert Julian

Genre : Fantastique, horreur, gothique.

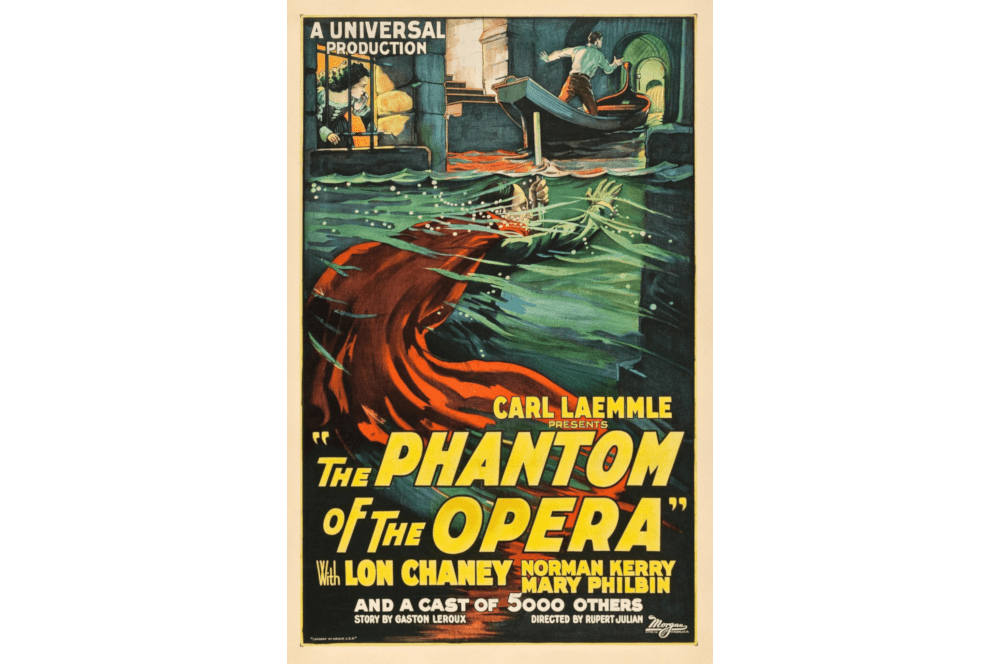

Autrefois, au temps du cinéma muet, et avant que le studio Universal ne se lance dans sa série estampillée UNIVERSAL MONSTERS en 1929 (marque déposée par le producteur Carl Laemmle Jr. qui succéda à son père Carl Laemmle), le studio avait déjà fait ses armes sur des films de monstres adaptant des classiques de la littérature. Parmi eux, il y eut des adaptations de Victor Hugo comme NOTRE-DAME DE PARIS (1923), et L’HOMME QUI RIT (1928), mais aussi LE FANTÔME DE L’OPERA (1925) adapté du roman de Gaston Leroux qui nous intéresse aujourd’hui. Si officiellement c’est la version de 1943 qui fait partie des « Universal Monsters », dans les mémoires des fans, c’est la figure du fantôme interprété par le légendaire Lon Chaney qui reste inoubliable, au même titre que Bela Lugosi dans le rôle de DRACULA ou Boris Karloff en monstre de FRANKENSTEIN. Les fabricants de figurines et autres goodies eux-mêmes ne s’y trompent pas et incluent aisément Lon Chaney sous le même étendard des Universal Monsters. Bien que plus ancienne et muette, l’adaptation de 1925 tient en effet la dragée haute à la plupart des versions cinématographiques de l’histoire.

Les précédentes incursions de la Universal dans les adaptations de récits de « monstres »

INTRODUCTION

Commençons par le commencement. LE FANTÔME DE L’OPERA est donc un roman français de Gaston Leroux écrit en 1909. Il nous conte l’histoire d’un mystérieux personnage surnommé le fantôme qui « hante » à sa façon l’Opéra Garnier de Paris, et provoque des catastrophes lorsque ses caprices (exigés par l’intermédiaire de lettres) ne sont pas acceptés par les artistes ou les propriétaires du théâtre. C’est ce qui se produit lorsque le fantôme jette son dévolu sur Christine Daaé, la doublure de Carlotta, la Prima Donna de l’opéra. Le fantôme va exiger qu’elle prenne la place de la grande cantatrice, et ira jusqu’à attenter à la vie de Carlotta pour parvenir à ses fins. Tout le monde craint le fantôme car il semble, tel que son nom l’indique, disparaitre sans laisser de traces dans les méandres du théâtre et ses souterrains ténébreux oubliés.

La mystérieuse figure fantômatique

Les rares personnes qui l’auraient vu le décrivent aussi comme monstrueux, avec un visage proche d’un crâne humain. Bien sûr, Christine Daaé sera d’abord ravie de recevoir l’aide de ce mystérieux admirateur à la voix aussi angélique que son visage est hideux. Elle communiquera avec lui dans sa loge sans le voir, avant que le drame se produise et que le fantôme s’aperçoive qu’elle a un fiancé et devienne terriblement jaloux au point d’enlever Christine. Celle-ci ne tardera pas à découvrir alors la véritable nature du fantôme.

Avant tout, il est important de noter que cette adaptation du roman datant de 1925 est curieusement une des plus fidèles au livre, malgré quelques digressions, ajouts, et bien évidemment un rythme bien plus soutenu. Nous sommes à l’ère du cinéma muet. Or, un roman, ça cause ! Et celui de Gaston Leroux, il cause vachement même ! Il faut se mettre en tête qu’il s’agit d’une adaptation visuelle, allant à l’essentiel et modifiant la structure narrative. En effet dans le roman, c’est Christine qui révèle à son amant Raoul qu’elle connait le fantôme et qu’il l’a aidée à faire décoller sa carrière, mais qu’elle a peur de lui, non seulement à cause de son visage mais aussi ses lamentations et suppliques visant à la séduire. Beaucoup de choses sont racontées à travers de longs dialogues alors que le film est un médium visuel, et muet de surcroit. Donc nous allons assister à tout cela en temps réel.

Christine et son « maître »

Le résultat donne l’impression que la relation entre le fantôme et Christine est expédiée rapidement. Son ascension en tant que star semble se faire en deux coups de cuillère à pot et Christine rejette immédiatement son bienfaiteur quand elle découvre son visage (ce qui la rend peut-être plus superficielle que dans le roman où on comprend qu’elle l’a toléré un moment.) Mais il s’agit là de raccourcis, le déroulé de l’histoire reste assez fidèle au matériau d’origine. Concernant l’apparence du fantôme, là aussi il est étonnant de constater que la quasi totalité des adaptations (même le PHANTOM OF THE PARADISE de Brian de Palma) ont adopté la version du fantôme défiguré par de l’acide (ou autre brulure du genre) alors que cette idée est introduite seulement dans la seconde adaptation de 1943.

Ouh qu’il est vilain démasqué !

Dans le roman tout comme dans cette version de 1925, il n’y a pas d’explication. Le fantôme est probablement né ainsi, avec un visage à la peau tirée sur des os protubérants, l’affublant d’une allure de tête de mort repoussante. Le personnage est moins victime, sans doute moins romantique, mais pas moins tragique car on imagine que sa vie entière a du être un calvaire. Donc en réalité, outre la fin et quelques ajouts faisant référence à Edgar Allan Poe dont nous parlerons, le film suit assez bien le roman. Mais pourquoi la fin diffère-t-elle ? Est-ce un choix artistique ? Eh bien pas vraiment. L’histoire de ce film est complexe et mouvementée.

UNE TRAVERSÉE DU TEMPS COMPLEXE

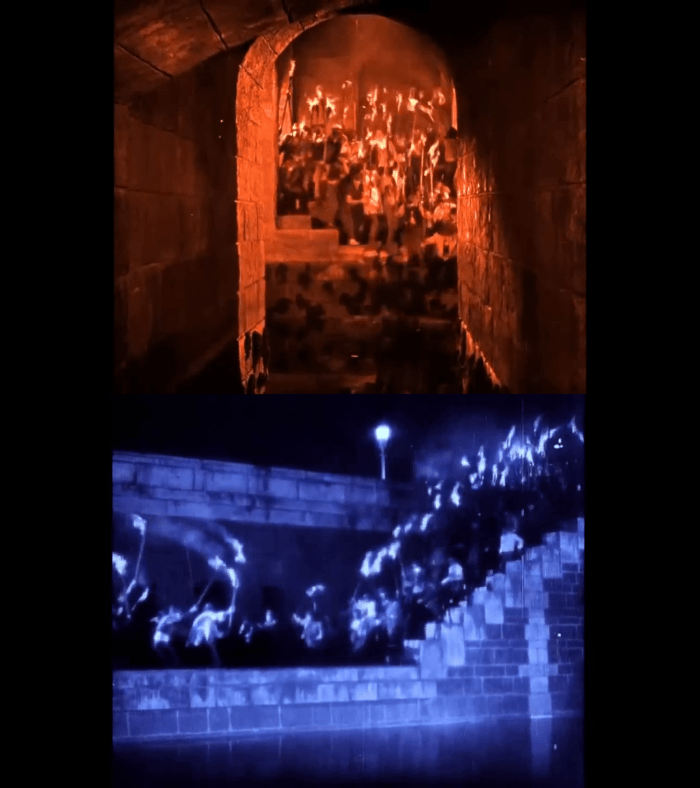

Tout d’abord, sachez qu’avant même la projection de ce film en 1925 (et qui fête donc ses 100 ans en cette année 2025 !), il y eut 2 versions aujourd’hui perdues. La première version aurait proposé une fin plus en accord avec celle du livre dans lequel le fantôme fait amende honorable et épargne l’amant de Christine et se résigne à les laisser vivre leur vie avant d’être arrêté. Un début de rédemption du fantôme demeure encore dans la version finale du film lorsqu’il libère Raoul d’un de ses pièges et observe impuissant l’amour de Christine pour son rival. Mais lors d’une projection devant un public test, la rédemption complète du fantôme n’aurait pas plu, jugée anticlimatique. Une autre fin a alors été tournée, ajoutant une scène finale où toute une foule se met à la poursuite du fantôme qui, dans un dernier sursaut de folie, kidnappe Christine pour l’emmener loin dans les rues de Paris. C’est la fin qui est restée, et ces scènes de foules en colère brandissant des torches sont ensuite devenues une marque de fabrique des films Universal Monsters.

La fameuse foule armée de torches enflammées qu’on reverra beaucoup par la suite

Mais apparemment, ce ne serait pas encore la version que l’on connait. Si cette fin a été préservée, la 3ème version finalement projetée en salles le 6 septembre 1925 au Astor Theater à New York, aurait apporté encore certaines modifications. Mais aujourd’hui, ces 2 premiers jets étant perdus, il est impossible d’avoir plus de détails.

Mais attendez ! Attachez vos ceintures parce que cette 3ème version (qu’on peut considérer comme la première publique, histoire de simplifier) n’est toujours pas celle qu’on peut visionner aujourd’hui. Parce que fin 1929, Universal sort une version retouchée de ce film pour y ajouter des filtres de couleur (vert, bleu, rouge, sépia) et surtout des scènes parlantes avec des doubleurs. Et ils rappellent carrément des acteurs pour retourner quelques scènes. Petit problème cela dit : Lon Chaney qui interprète le fantôme n’était à ce moment-là plus sous contrat chez Universal, il avait signé chez la MGM. Donc impossible pour lui de retourner des scènes ou se doubler lui-même. Et hors de question qu’il se fasse doubler par quelqu’un d’autre ! On imagine bien qu’à l’aube du cinéma parlant, ça pouvait déranger de laisser un type se substituer à nous pour révéler au monde une voix qui n’est pas la notre.

En conséquence, cette version de 1929 fut un film partiellement parlant et partiellement muet avec toujours les cartons de texte pour le fantôme. Cette version ajoutait également un serviteur au fantôme pour que quelqu’un puisse parler à sa place. Ce qui en faisait un patchwork plutôt curieux. Cette version aussi aurait disparu de la circulation par la suite, à l’exception de quelques scènes (Eh ben ! La conservation des films à l’époque, on ne s’en préoccupait pas trop !)

Les filtres de couleur préservés sur la version visible aujourd’hui datent de 1929

Mais ça ne s’arrête pas là !!! Il s’avère que ce film en 1925 avait été filmé avec 2 caméras adjacentes (un peu comme aujourd’hui lorsqu’on veut faire un film en 3D) La raison était de produire un second exemplaire du film plus facilement qu’en dupliquant l’unique pellicule (on se préoccupait également moins de la précision millimétrique d’un plan, ce n’était pas si grave qu’il existe 2 versions filmées sous un angle un poil différent.) Cette technique créa donc dès le départ 2 versions du film qui ont pu être projetées toutes deux en 1925.

Cette « double version » jouera un rôle plus tard lorsque dans les années 1950, après que le film soit tombé dans le domaine public, le studio Eastman engage une restauration, et c’est celle-là qu’on peut encore voir aujourd’hui. Mais du coup…de quelle version s’agit-il ? Eh bien un peu toutes ! Tous les bouts de bobine encore trouvables en bonne qualité de la version de 1925, de 1929 (mais en supprimant les ajouts de personnages parlants comme le serviteur du fantôme) et des plans provenant de l’une ou l’autre des 2 caméras selon leur état.

Il existe une dernière version, plus longue et qui n’utilise pas toujours les mêmes plans alternatifs que la version Eastman. Parce qu’un certain John Hampton, qui dirigeait un cinéma dédié exclusivement aux films muets de 1940 à 1979, a récupéré plusieurs copies du FANTÔME DE L’OPERA en 16mm qu’il a pu trouver pour faire une reconstruction d’une version qui serait supposément la plus proche de celle de 1925 (ça va ? Une aspirine ?) Mais cette version de Hampton n’a jamais été restaurée et l’image est décevante (à cause aussi des sources en 16mm plutôt que 35mm). La version commercialisée aujourd’hui (et restaurée) reste donc la version Eastman (plus courte de 15min environ, parfois qualifiée de version de 1929). Et en bonus est proposé généralement la version de 1925 (selon Hampton !), sans filtres de couleur (et à l’image pas terrible).

La dernière restauration HD en date engagée par Photoplay Productions reste le montage Eastman mais avec des couleurs de filtres différentes (rose/violet au lieu de vert, et noir et blanc dans le repaire du fantôme)

Tout ce bazar est rendu encore plus compliqué lorsqu’on sait que le film a été tourné en 20 images par secondes (comme beaucoup de films de l’ère du muet). Or, avec le numérique et la diffusion sur Internet (dû au fait que le film est dans le domaine public), parfois il est diffusé en 24 images par seconde, ce qui l’accélère et crée une version de 1h17 environ. Non. La version Eastman dure 1h32, et la reconstruction Hampton 1h47, c’est ainsi qu’ils sont censés être visionnés. Voilà qui devrait vous aider à y voir plus clair si vous tombez sur plusieurs versions du film. Et je n’ai pas parlé des différents accompagnements musicaux. Pour ne pas y passer des heures, sachez qu’il y en a plein : le plus récent et moderne par l’Alloy Orchestra, plusieurs anciens par Gaylord Carter, un par Carl Davis et un par Gabriel Thibaudeau (un des meilleurs selon moi).

La version Hampton n’a pu être reconstruite qu’avec des sources en 16mm car en 1948, la Universal a pris la dramatique décision de faire détruire toutes les pellicules des films muets en 35mm pour en récupérer le nitrate.

ANALYSE DU FILM

Bon, ça y est ? On peut causer du film en soi ?

Nous avons déjà évoqué le fait que l’adaptation reprend le roman dans les grandes lignes, mais simplifié avec un rythme plus soutenu, ce qui est de toutes façons toujours le cas lors du passage d’un roman à une adaptation à l’écran de 1h30. Mais quelles sont les forces du film ? Eh bien ça peut sembler incroyablement évident mais passer d’un médium écrit qui choisit comme cadre l’Opéra à un médium sonore, ça lui confère une plus-value. Eh oui, le roman de Gaston Leroux, aussi intéressant soit-il, choisit un cadre musical difficile à rendre saisissant simplement par écrit. Et donc ce que l’adaptation perd en détails et en dialogues, elle le gagne en puissance en faisant justement du récit…un opéra. Ou du moins quelque chose qui s’en rapproche avec un jeu d’acteur assez outré typique des films muets mais aussi de l’opéra. Et la musique constamment présente, ainsi que quelques véritables scènes de chant des cantatrices synchronisées à l’image, font du film une œuvre qui marie brillamment le fond et la forme. Un récit simplifié mais qui trouve une force tout autre par l’image et la musique.

L’adaptation gagne en puissance par l’image

La seconde force du film est son cadre : l’opéra de Paris. Ou plutôt une incroyable réplique construite au studio Universal pour mieux correspondre à la description romantique de Gaston Leroux. Universal a consulté Ben Carré, un directeur artistique français ayant travaillé à l’opéra et connaissant le roman de Leroux. Ce dernier leur a expliqué que la description des souterrains de l’opéra par Leroux relevait davantage de l’imagination que de la réalité. Carré a réalisé vingt-quatre croquis détaillés des coulisses et des sous-sols de l’Opéra, que l’équipe du film a reproduits.

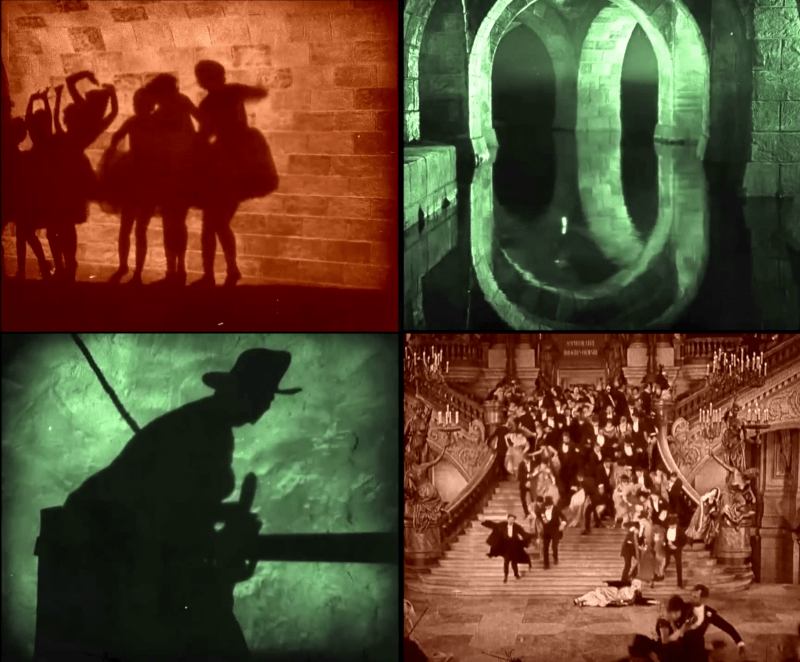

De sa scène aux coulisses des artistes jusqu’aux multiples sous-sols et son lac artificiel, cette version de l’édifice était un décor unique (détruit depuis) propice à la fois à la beauté et à l’atmosphère gothique mystérieuse du repaire du fantôme qui connait les moindres méandres de ce labyrinthe. Le film est riche visuellement et bénéficie de décors qui font authentiques et donnent lieu à des scènes magnifiques. On pourrait s’imaginer que le film a été filmé au véritable opéra de Paris (mais le lac artificiel sous l’opéra Garnier est davantage un réservoir qu’un labyrinthe aux milles secrets tel qu’imaginé par l’auteur). Le périple périlleux des amis de Christine qui la cherchent dans les salles secrètes parsemées de pièges est encore très impressionnant par son atmosphère. La mise en scène, les éclairages, les scènes en ombres chinoises témoignent d’un grand talent à mettre en valeur les décors.

Jeux de lumières, ombres, décors grandioses ou sinistres d’un réalisme bluffant

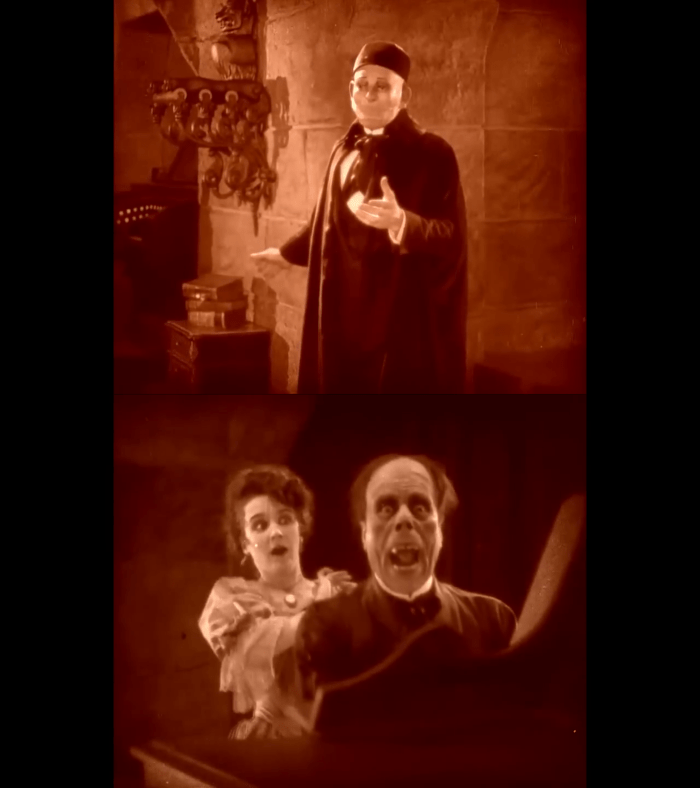

Et enfin, il y a la performance de Lon Chaney. L’acteur qu’on surnommait « l’homme aux milles visages » qui concevait lui-même ses maquillages. Mais ce serait une erreur de le réduire à ça. Il faut savoir que les deux parents de Chaney étaient sourds et que dès l’enfance, il a du apprendre le langage des signes mais surtout le langage du corps. Il inventait des spectacles sans paroles pour sa famille, des pantomimes, et a été habitué à utiliser ses mains pour exprimer des émotions. Si son jeu pourra évidemment faire théâtral (c’était la mode durant l’ère du muet), là encore cela s’accorde parfaitement avec la thématique de l’opéra. Et Chaney fait passer beaucoup d’émotions dans son interprétation du fantôme, à la fois fragile et monstrueux, tiraillé entre son envie d’aimer et d’être aimé et son incurable haine envers le monde qui le rend incapable de s’y prendre correctement pour inspirer autre chose que de la peur. Le fantôme de Chaney est à la fois mystérieux et intrigant lorsqu’il porte son masque, repoussant et cruel par son allure et ses actes, et pathétique par ses erreurs qui le condamnent à ses souffrances.

Le fantôme, un vrai monstre…mais tourmenté

Il y a hélas un petit accroc qui, il me semble n’est pas présent dans le roman (mais mes souvenirs peuvent me tromper.) Dans le film c’est également un détail balancé rapidement au détour d’une discussion révélant que le fantôme était anciennement un prisonnier cruel à présent en cavale. Cette anecdote ne sert qu’à nous rendre le personnage encore moins sympathique car sa tendance à faire le mal ne daterait pas d’hier. Je me demande s’il s’agit d’un des ajouts du film pour justifier d’une fin plus manichéenne où le fantôme est traqué et tué par une foule en colère.

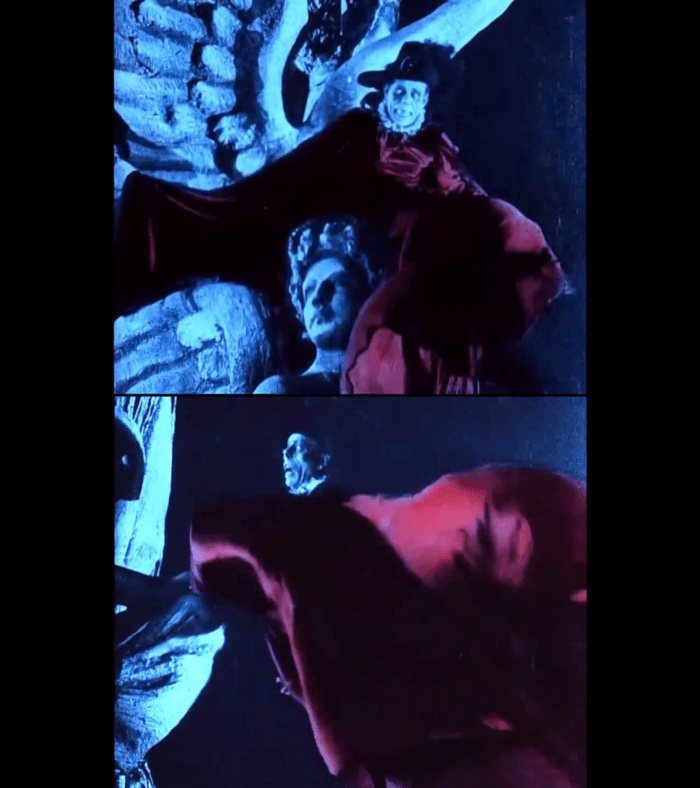

Au rayon des ajouts, il y a cependant une scène fort sympathique lors d’un bal masqué dans lequel le réalisateur s’amuse à faire apparaitre le fantôme au milieu des convives mais sans que ceux-ci se doutent de son identité, car il est affublé d’un costume représentant la « mort rouge » telle que décrite dans la nouvelle LE MASQUE DE LA MORT ROUGE d’Edgar Allan Poe. Une scène courte qui ne sert pas tant que ça l’intrigue mais joue la carte référentielle de fort belle manière puisqu’il s’agit aussi de la seule scène en couleur (peinte en post production, et mettant surtout en valeur le rouge). De plus, c’est lors de cette apparition du fantôme que ce dernier découvre que Christine voit encore son amant Raoul et qu’il se lamente, perché au sommet de l’opéra tel une gargouille tragique, sa cape rouge flottant au vent. Une scène magnifique.

Un fantôme gémissant dans la nuit

CONCLUSION

Ce qu’il faut retenir, malgré le destin maudit de ce film mainte fois reconstruit, c’est qu’il n’y a aucune « mauvaise » version à voir (si ce n’est éventuellement celles accélérées artificiellement à 24 images par secondes qui le font durer 1h17). Peu importe la version et l’accompagnement musical (même si vous aurez votre préférence évidemment), le film conserve ses qualités. Que le cinéma muet vous attire ou non, on tient là une petite pépite du cinéma fantastique et gothique bénéficiant de gros moyens pour l’époque (les lieux du tournage, le nombre de figurants) et d’un talent de la mise en scène qui en font une œuvre unique qui conserve par delà le temps une grande puissance émotionnelle. Peu d’autres adaptations peuvent rivaliser avec celle-ci. Sans vouloir hiérarchiser la qualité des adaptations, cela souligne tout de même qu’après un siècle de cinéma (!!!), LE FANTÔME DE L’OPERA de 1925 reste un spectacle impressionnant à bien des égards. Donnez lui une chance si vous ne l’avez jamais vu, c’est recommandé par C.A.P.

Ainsi a parlé la Mort Rouge !