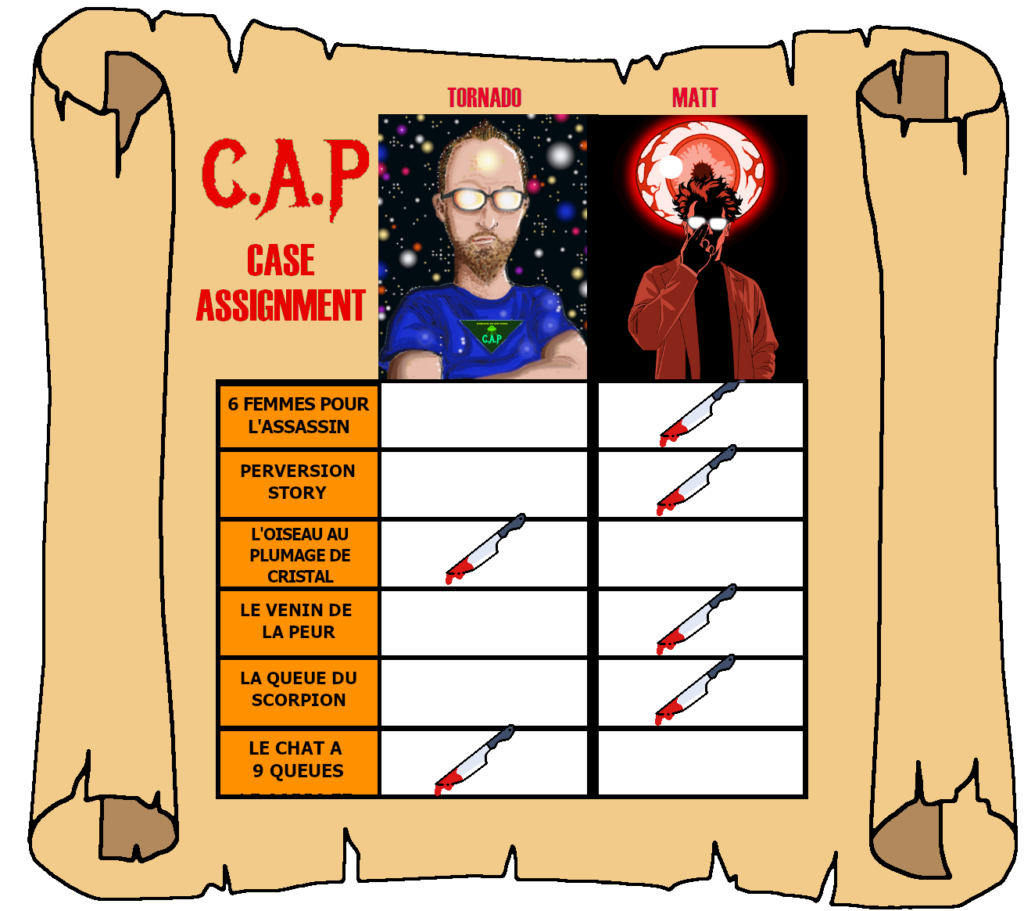

Le giallo – 1ère partie

Chroniques des films italiens faisant partie du genre « giallo »

Date de sortie des films : 1964 à 1971.

Genre : Thriller, horreur, policier.

1ère partie – Vous êtes ici : Contexte de la naissance du giallo + 6 films de 1964 à 1971

2ème partie : 6 autres films de 1971 et 1972

3ème partie : 6 autres films de 1972 à 1982 et conclusion

Niveaux d’appréciation :![]() – À goûter

– À goûter ![]() – À déguster

– À déguster ![]() – À savourer

– À savourer

Il est temps de retourner faire un tour dans le cinéma italien. Que ce soit avec les films gothiques de Mario Bava et ceux mettant en vedette Barbara Steele, nous avons déjà eu un aperçu de l’âge d’or du cinéma italien. Et il y a encore d’autres genres à se mettre sous la dent jusqu’aux années 80.

PROGRAMME DES FILMS

- SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN

- PERVERSION STORY

- L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL

- LA QUEUE DU SCORPION

- LE VENIN DE LA PEUR

- LE CHAT À NEUF QUEUES

INTRODUCTION

Penchons-nous un instant sur l’âge d’or du cinéma italien et ce qui l’a fait décliner. C’est la tendance « néo-réaliste » qui a grandement contribué à ce succès. Lancée après la seconde guerre mondiale, elle a braqué les projecteurs sur la société italienne sortant d’un régime totalitaire fasciste et paralysée par les inégalités.

A côté de ça, aux Etats-Unis, le cinéma était encore soumis au code Hays établi en 1930 par le sénateur William Hays, président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association (MPPDA), qui avait pour but de réguler ce qu’il est convenable ou pas de montrer à l’écran (Alfred Hitchcock en fera les frais lors du tournage de PSYCHOSE, constatant qu’il ne pouvait pas montrer de sang ou d’arme enfoncée dans un corps ni de plaie ouverte.) Les cinéastes italiens étaient en quelque sorte en avance sur leur temps dans la mesure où ils ont cessé de présenter la vie comme un fantasme vaporeux, mais d’une manière réaliste. La vie n’avait plus besoin de justice ni de fin heureuse.

Les films de l’âge d’or du cinéma italien : entre néo-réalisme et films de genre

Les films de Rossellini, De Sica, Visconti, Fellini et autres ont eu un succès immédiat et mondial. Et les producteurs ont gagné beaucoup d’argent. Cet argent a été investi pour créer, au cours des décennies suivantes, les fondations d’une bonne industrie cinématographique qui, sans viser le grand art, a créé un cinéma de genre qui excellait dans des domaines comme le western, l’horreur et le péplum. Les films italiens sont devenus des icônes. Le groupe de rock Black Sabbath tire même son nom du titre anglais du film de Mario Bava LES TROIS VISAGES DE LA PEUR.

Mais le code Hays a fini par disparaître aux Etats Unis en 1966, et la liberté d’expression des américains a ouvert les portes à davantage de concurrence. Et ce n’est pas tout. Lorsque les effets spéciaux sont devenus un pilier de la production cinématographique de genre, que ce soit pour des raisons culturelles ou financières, les producteurs italiens n’ont pas pu rivaliser avec la concurrence américaine et ont immédiatement perdu des parts de marché de façon spectaculaire.

L’arrivée de la télévision n’a rien arrangé. Silvio Berlusconi, le « roi de l’audiovisuel », a écrasé la marché en 1974 avec ses chaines de télévision privées Canale 5, Rete 4 et Italia 1, avec des programmes privilégiant intox, jeux télévisés, pub et quelques films (rarement d’auteurs.) En cinq ans, la fréquentation des salles de cinéma a baissé de 50 %. Parce que les salles se vidaient, la production et la distribution s’effondraient. Les studios de Cinecittà se sont mis à produire des séries télévisées et des publicités pour survivre. Les grands réalisateurs d’hier n’avaient plus de budget pour réaliser des films corrects. Le cinéma italien était au plus mal.

Quelques films du déclin : fauchés et dépassés techniquement, ils ressemblent plus à des nanars

Il est révélateur que le producteur italien le plus célèbre, Dino De Laurentis, ait déménagé son entreprise aux États-Unis pour produire des films comme KING KONG (1976), DUNE, FLASH GORDON, L’ANNEE DU DRAGON, THE DEAD ZONE, CONAN LE BARBARE… qui n’auraient pas pu être faits en Italie.

Mais avant tout ceci, avant que le cinéma italien ne s’effondre, il y a eu un genre typique de chez eux qui a émergé et dont il faut parler : le giallo.

LA NAISSANCE DU GIALLO

Alors c’est quoi un giallo ? Cette appellation est une référence à une collection de romans policiers à la couverture jaune (giallo signifiant « jaune ».) Et c’est rapidement devenu un genre cinématographique qui emprunte non seulement au policier, mais au cinéma de type thriller horrifique teinté d’érotisme. Communément considéré comme du cinéma d’exploitation à cause de cela (grosse surprise, la violence et l’érotisme, ça fait vendre !), leur utilisation ne semble pourtant pas si gratuite dans le giallo tant les crimes passionnels et sexuels sont au final monnaie courante dans les affaires criminelles. C’était simplement plus rare dans le cinéma de l’époque et c’était donc perçu comme provocateur (et à juste titre dans la société italienne très religieuse.) Le giallo est aussi l’ancêtre des slashers américains, le tueur étant souvent masqué et muni d’une arme blanche.

Des films cultes, précurseurs du slasher ou des films de tueurs en série

Le genre nait dans les années 60. Le père du giallo est communément reconnu comme étant Mario Bava. Il commence en effet par réaliser LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP, un thriller en noir et blanc en 1963. Mais à mon sens, celui-ci se rapproche davantage d’un film d’Alfred Hitchcock (une inspiration du giallo cela dit) et c’est avec la couleur que le giallo nait vraiment. Une des marques de fabrique de ce genre est l’utilisation de mises en scènes baroques où les couleurs sont souvent vives, et où le sang rouge coule sur des draps blancs, pour accentuer l’effet. C’était le début de la couleur en Italie et certains réalisateurs (dont Bava) ont voulu en tirer le maximum.

Dario Argento est également un grand représentant du giallo, ayant établi ses propres codes qui en inspireront d’autres. Et bien sûr il ne faut pas oublier le mésestimé Lucio Fulci, surtout connu pour sa trilogie de films de zombies qu’il a réalisé en fin de carrière avant de sombrer davantage dans le film fauché et les nanars.

Nous verrons dans ce dossier en 3 parties les piliers du giallo mais aussi les films de réalisateurs plus mineurs, mais qui ont accouché de bobines intéressantes dans l’ombre des plus estimés réalisateurs. Ce sera par conséquent une rétrospective chronologique.

LE PROGRAMME

LES FILMS

SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN (1964) de Mario Bava

Le pitch : Dans une maison de haute-couture, dirigée par Cristina (Eva Bartok), des mannequins deviennent la cible d’un tueur au masque sans traits. Tout commence avec Isabella qui est étranglée. Mais par la suite, une fille retrouve le journal intime de cette dernière que le tueur semble convoiter aussi car on suppose qu’il pourrait le compromettre. Et après d’autres meurtres, peut-être en faudrait-il un dernier pour brouiller les pistes ? De fil en aiguille, le nombre de victimes augmente. Et la plupart des personnages sont suspects. Le commissaire chargé de l’enquête interroge le personnel (la directrice, les filles, les couturiers) mais tous possèdent un alibi. Et pourtant…

L’intrigue policière est assez basique. D’ailleurs ça arrive assez souvent dans les gialli. Ce n’est pas un grand mal en soi puisque les affaires criminelles sont rarement très originales dans la vraie vie. Ce sont toujours des histoires de crimes passionnels, d’héritage, d’escroquerie, etc. L’intérêt des films réside dans la façon de nous le raconter, ici en esthétisant un film se déroulant dans le milieu de la mode, chatoyant en apparence mais pourri à l’intérieur.

Mario Bava, on l’aime quand il fait du Mario Bava. C’est-à-dire quand il déploie ses talents esthétiques comme avec ses films gothiques. Et pour le coup, ce SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN, en plus d’être un des premiers gialli à avoir défini certains codes, répond à cette description de film baroque (ce qui ne sera pas le cas pour LA BAIE SANGLANTE dont je ne suis pas bien fan, tout précurseur du slasher soit-il.) Le film est plastiquement somptueux, et encore plus dans sa version restaurée en HD.

Les éclairages de Mario Bava

Rien que le générique d’ouverture en dit long sur le parti pris esthétique, jouant la carte de l’univers clinquant de la mode pour mieux tâcher tout cela de sang par la suite. Teintes mauves, rouges, vertes, lumières bleutées qui percent la nuit en révélant un peu de vert d’une végétation plongée dans le noir, ombres portées sur les murs, visages éclairés par de multiples couleurs…Mario Bava est en pleine possession de ses moyens artistiques.

A bien des égards, ce film est le mètre étalon des gialli qui suivront. Beaucoup d’éléments seront repris par la suite : le tueur masqué ganté de noir et brandissant une arme blanche, les victimes majoritairement féminines, le point de vue des victimes et jamais de la police, et cette sorte d’esthétisation des crimes presqu’artistique. Il manque encore la composante érotique, quasi inexistante ici, car nous ne sommes qu’en 1964.

L’archétype de l’assassin du giallo

La dilatation du temps est également un élément marquant du film. De la même manière qu’un Sergio Leone qui suspend le temps lors des duels de ses westerns avec une pause musicale pour dramatiser le moment, Bava fait durer certains moments clés, pour renforcer la tension ou le mystère, et en nous offrant pour « patienter » de magnifiques tableaux baroques superbement éclairés et filmés. Pour un spectateur gavé aux blockbusters d’aujourd’hui, il pourrait en résulter certaines longueurs. Mais le film reste une sacrée expérience visuelle à la mise en scène expérimentale.

PERVERSION STORY (1969) de Lucio Fulci

Le pitch : George Dumurrier (Jean Sorel) est médecin. Il partage la direction de sa clinique avec son frère Henry (Alberto de Mendoza.) et doit faire face à des difficultés financières. Pour ne rien arranger, sa femme Susan (Marisa Mell) souffre de crises d’asthme quotidiennes. Et son mariage semble battre de l’aile depuis un moment. On comprend qu’ils faisaient chambre à part et que Susan déteste son mari, sans doute à cause de son travail qui lui prend tout son temps. George s’est d’ailleurs trouvé une amante, Jane (Elsa Martinelli), photographe de mode (même carrément photographe érotique.) Alors que Jane exhorte George à quitter sa femme, ils apprennent le lendemain que Susan est morte, emportée par une crise d’asthme.

Quelques mois plus tard, George apprend avec étonnement que son épouse avait contracté une assurance vie d’un million de dollars à son intention. Et comme si ça ne suffisait pas, un appel anonyme le dirige un soir vers un club où se produit une strip-teaseuse du nom de Monica Weston. Intrigué, il se rend sur place (suivi de Jane) pour constater que Monica est un sosie presque parfait de sa défunte femme…

Ce film comporte quelques similitudes avec l’excellent VERTIGO (SUEURS FROIDES) d’Alfred Hitchcock. Jusqu’à son intro un peu trop longue même. Obsédé par cette femme et son incroyable ressemblance avec son épouse, le protagoniste va tisser une relation ambigue avec elle, motivée en partie par le souvenir morbide de sa femme. Fulci ira même plus loin que Hitchcock en lorgnant vers la nécrophilie lors d’une scène où l’image d’une Susan morte se superpose à celle de Monica lors d’un rapport sexuel.

Mais l’essentiel du film n’est pas là. Nous sommes en présence d’un vrai film de manipulation aux intrigues à tiroirs. Pourquoi la femme de George a-t-elle contracté une assurance vie à l’intention de son mari qu’elle détestait ? Qui est cette Monica Weston ? Et qui était cette nouvelle infirmière à domicile chargée de la surveillance de Susan qui est apparue juste la nuit de sa mort ? Et pourquoi est-elle introuvable à présent ? Si George n’est pas le meurtrier, à qui profite ce crime ? On suit avec intérêt les fausses pistes et les révélations du scénario. Le spectateur pense évidemment à l’idée que Susan n’est pas vraiment morte, sauf que l’empreinte dentaire du cadavre exhumé correspond parfaitement à celle de Susan. Certaines révélations sont classiques, mais d’autres surprennent notamment lorsque Fulci joue avec la chronologie vers la fin du métrage.

Un thriller de manipulation sulfureux aux cadrages symboliques

La mise en scène de Fulci est toujours assez particulière. En un sens, c’est peut-être le moins « baroque » des réalisateurs. Il n’utilise pas tant que ça les jeux de couleurs vives, et revendiquera toujours qu’il ne fait pas vraiment du giallo, refusant les genres codifiés. Mais Fulci reste quelqu’un de très visuel et son style offre des trouvailles intéressantes. Beaucoup de compositions de plans ont une signification, une symbolique qu’on ne saisit parfois qu’à la seconde vision mais qui donnent un indice (ou une fausse piste.) Il enchaîne les zooms, les cadres obliques, les plans très serrés sur les yeux, les positionnements des acteurs évoquant un rapport de force, etc. Il y a, au sein d’une intrigue policière classique (mais bien menée) de vraies trouvailles visuelles avec notamment l’utilisation d’un sol transparent permettant de filmer des scènes d’en-dessous pour les contre-plongées, accentuant l’idée de rapport de force ou de domination. Le titre original est d’ailleurs UNA SULL’ALTRA (l’une sur l’autre) qui revêt différentes significations (substitution, rapport de force entre deux femmes, domination, etc.)

Il faut passer le cap des 30 premières minutes qui installent (trop ?) lentement l’intrigue, mais le spectateur est ensuite récompensé pour sa patience avec une histoire bien menée. D’ordinaire la fin des gialli n’est pas la meilleure partie du film mais la fin de PERVERSION STORY est très satisfaisante, non nécessairement par sa révélation mais par le jeu de Fulci avec la chronologie et la touche d’humour macabre finale.

La musique de Riz Ortolani fait un peu penser à celle composée par Carlo Rustichelli dans SIX FEMMES POUR L’ASSASIN. Une bande son un peu mambo-jazzy collant plutôt bien à l’univers de la mode ou aux clubs des quartiers chauds.

L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL (1970) de Dario Argento

Le pitch : Sam Dalmas, écrivain américain de voyage à Rome, alors qu’il passe devant une galerie d’art, est le témoin d’une agression meurtrière. Immobilisé entre deux vitrines par une fermeture automatique, il ne peut intervenir et assiste, impuissant, à ce qui semble être l’agonie de la victime, qui survivra finalement grâce à l’intervention de la police : La jeune femme, propriétaire de la galerie, a semble-t-il été agressée par le tueur en série qui fait la une des journaux.

Sam, obsédé par l’idée d’avoir vu quelque chose d’étrange sans vraiment réussir à s’en rappeler précisément, décide de mener sa propre enquête…

L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL est le premier film de Dario Argento en tant que réalisateur. Jusqu’ici, il s’était fait remarquer pour ses qualités de scénariste et notamment sur le script d’IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST.

Plus encore que dans SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN, ce premier film de ce que l’on appelle aujourd’hui la Trilogie Animale (parce que les deux films suivants du réalisateur font également référence à une bestiole dans le titre) installe avec une autorité certaine tous les codes du genre, qui seront ensuite repris dans la plupart des films, sur toute la décennie des 70’s, hissant le genre du giallo à un niveau de succès populaire similaire à celui du western spaghetti, qu’il commence à supplanter.

Les gants noirs : Ou comment Dario Argento signe sa mise en scène…

Argento affirme ainsi les éléments constitutifs qui formeront le leitmotiv giallesque (à commencer par les gants noirs du tueur, présents dès le générique, qui reviendront dans chacun de ses films) : Le héros de l’histoire, bien qu’il mène l’enquête, n’est pas un policier mais un “monsieur-tout-le-monde”. Un héritage hitchcockien qui convient parfaitement aux gialli, à la fois parce qu’il permet au spectateur de mieux s’identifier au personnage principal, qui est autant l’enquêteur que la future victime potentielle du tueur, mais aussi parce que l’Italie de ce début des années 70, en plein dans ses “années de plomb”, ne porte pas la police dans son cœur, tant elle est souvent inepte, voire corrompue par une certaine mafia…

Le film est particulièrement connu pour sa scène d’ouverture, lorsque le héros, qui se retrouve coincé entre deux vitrines sans pouvoir faire quoique ce soit, assiste impuissant à l’agression, puis à l’agonie (temporaire) de la victime. C’est une formule que l’on a entendu, lu et re-lu un demi-million de fois : Le “cinéma c’est un regard”, et ici le réalisateur assimile le point de vue du protagoniste à celui du spectateur, condamné à observer, impuissant, l’action de la diégèse. Une démarche une fois encore très hitchcockienne, à ceci-près qu’Argento reprend également le principe de la caméra subjective et, comme dans LE VOYEUR de Michael Powell, oblige également le spectateur à regarder à travers l’appareil-photo et donc à travers le regard du meurtrier, mis en abîme par le surcadrage (procédé que l’on retrouve souvent dans le film).

Ainsi le regard devient le leitmotiv du film, puisque le héros, jusqu’au dénouement, cherche à se souvenir d’un détail qu’il a vu, mais dont il peine à se souvenir, qui pourrait au final confondre l’assassin…

Un héros aussi impuissant que le spectateur…

En revoyant L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL aujourd’hui, et ce malgré ses incontestables qualités de mise en scène, on constate qu’il a tout de même pris un sacré coup de vieux et qu’il trimballe une patine qui trahit des effets horrifiques tout à fait obsolètes (l’effet le plus kitsch étant la voix étouffée du tueur). Le constat joue d’autant plus en sa défaveur qu’il laisse désormais entrevoir un scénario particulièrement tarabiscoté, qui ne sert en définitive qu’à brosser une série de tableaux, davantage motivés par la mise en place d’une atmosphère que celle d’une histoire véritablement cohérente. De ce point de vue, Mario Bava et Dario Argento ont pavé la voie d’une série de films qui se construiront plus sur l’expérimentation des codes du thriller à l’écran, que sur les histoires en elles-mêmes, qui se ressembleront bien souvent, puisqu’elles ne seront la plupart du temps que le prétexte à nous plonger dans une forme de cinéma basé avant tout sur les sensations fortes, venues du quotidien le plus proche…

De sa participation aux projets de Sergio Leone, Argento a ramené plusieurs collaborateurs prestigieux et notamment, à la musique, le maestro Ennio Morricone et la grande Edda Dell’Orso (au chant). Ici, la bande-son sert encore le film de manière relativement classique. Plus tard, le réalisateur encouragera ses compositeurs à créer des musiques en totale rupture avec les ambiances traditionnelles, pour le meilleur et pour le pire…

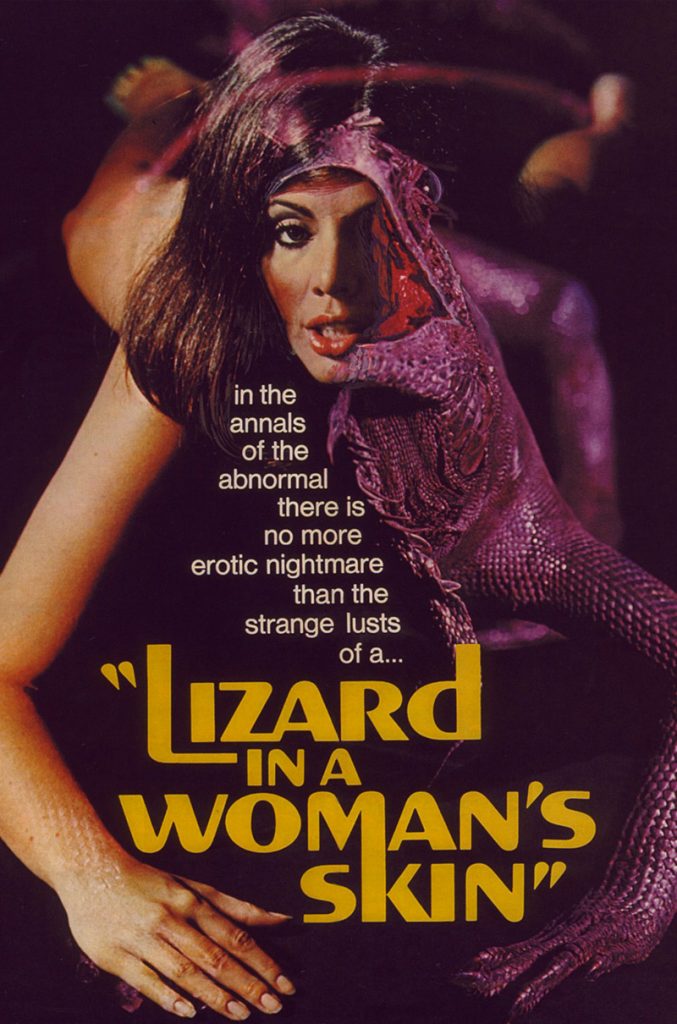

LE VENIN DE LA PEUR (1971) de Lucio Fulci

Le pitch : Carol, une riche bourgeoise qu’on devine frustrée par son mode de vie froid et superficiel, fait souvent un rêve dans lequel elle se fait emporter par une foule de gens nus qui l’emmène vers le lit d’une belle femme qui va la déshabiller sensuellement. Il s’avère que la femme de son rêve est sa voisine, Julia Durer, une actrice à la vie débridée. Carol va alors consulter un psychiatre qui lui expliquera que ses rêves traduisent une répulsion en même temps qu’une fascination pour le mode de vie plus libre de sa voisine, et un fantasme de sa part de la rejoindre dans ses orgies.

Seulement un jour, elle rêve que sa voisine se fait assassiner. Et le lendemain, il s’avère que son rêve a été prémonitoire. En enquêtant elle-même, Carol va se retrouver la proie d’un mystérieux agresseur.

Un des premiers gialli de Lucio Fulci avec PERVERSION STORY, ce VENIN DE LA PEUR flirte pourtant avec d’autres genres, comme le thriller psychologique. Et il fait aussi partie de ces films au titre traduit n’importe comment en France. Le titre original Una lucertola con la pelle di donna signifie « un lézard à la peau de femme. »

Difficile de parler de ce film sans révéler des moments clés de l’intrigue. Le récit s’amuse avec les fausses pistes, l’alternance entre les rêveries de Carol et la réalité, le rapprochement de deux mondes si différents mais aussi malsains l’un que l’autre : celui de la bourgeoisie figée dans ses conventions et masquant sa vraie nature, et celui des hippies délurés libres mais parfois inquiétants (drogués, tout ça…)

Une étude d’un personnage perdu entre fantasmes et réalité

Carol navigue de l’un à l’autre pour chercher qui a tué Julia, se fiant à son rêve dans lequel elle a vu deux personnes qui semblaient regarder directement en direction du meurtrier. Ses rêves sont-ils fiables ? Que cherche-t-elle vraiment ? On suit cette femme coincée dans son cadre bourgeois dépourvu de joie de vivre et détachée de son entourage dont le mari la trompe, sans jamais être sûr avant la fin de ce qui la motive et de quoi elle a peur.

La photographie du film est magnifique avec de beaux jeux de couleurs pour les séquences oniriques. La musique est toujours l’œuvre d’Ennio Morricone. Le film a un petit ventre mou au milieu, avec quelques effets cheap un peu inutiles (dont une magnifique chauve-souris en caoutchouc !), mais le film tient en haleine, reste prenant et mystérieux, dresse un portrait inquiétant de deux mondes, et propose une fin satisfaisante. Même s’il faut bien avouer que la résolution de l’enquête intéresse moins Fulci que la psyché de son héroïne. C’est un film d’atmosphère beaucoup moins orienté « policier » que son précédent film PERVERSION STORY.

LA QUEUE DU SCORPION (1971) de Sergio Martino

Le pitch : Lisa Baumer, jeune veuve qui vient d’hériter d’un million de dollars (via la police d’assurance de son mari décédé dans un accident d’avion) est évidemment soupçonnée d’avoir provoqué cet accident. Son amant semble être son complice. Et il semble que la maitresse de son mari soit aussi intéressée par cet argent. Alors qu’elle se rend à Athènes (lieu de travail de son époux) pour toucher son argent, Lisa se fait assassiner par un tueur vêtu de noir. Peter Lynch, un agent de la compagnie d’assurance chargé de suivre Lisa Baumer pour déterminer son rôle dans la mort de son mari, se retrouve à devoir enquêter avec la police d’Athènes sur ce nouveau meurtre.

Sergio Martino se la joue un peu Hitchcock ici en décidant de tuer le personnage qui nous semble être le protagoniste au bout de 30 minutes de film (comme dans PSYCHOSE.) Malgré la culpabilité apparente de Lisa Baumer, le spectateur s’attend à ce qu’elle reste le personnage central. Mais non. Ce rôle échoue à Peter Lynch, l’agent d’assurance.

Le film puise sa force dans son intrigue et cet imbroglio composé de plusieurs tueurs concurrents et de nombreux suspects : la maitresse du mari et son acolyte, l’amant de Lisa, voire même Peter Lynch ou le mari prétendument mort de Lisa (l’a-t-on vraiment vu monter dans l’avion au final ?) Les suspects vont progressivement se faire égorger et la machination nous sera révélée au terme d’une enquête bien ficelée. Il est d’ailleurs assez difiicile de deviner l’identité du tueur.

Une enquête prenante parsemée de belles scènes à l’esthétique inspirée de Bava

Plastiquement, le film est très soigné avec de beaux jeux de couleurs à la Mario Bava. Ce n’est pas le giallo le plus stylisé, la mise en scène reste tout de même plus sobre que celle d’un Dario Argento, mais il reste très bien filmé et le suspense nous maintient intéressé. Martino est un technicien compétent. La musique signée Bruno Nicolai ne rivalise pas (encore) avec celle d’Ennio Morricone mais fonctionne très bien.

Le point faible du film est qu’il met un certain temps à démarrer. Le premier acte avec Lisa Baumer n’est pas très engageant. Mais le film ne fait que se bonifier au fil du temps jusqu’au final excellent.

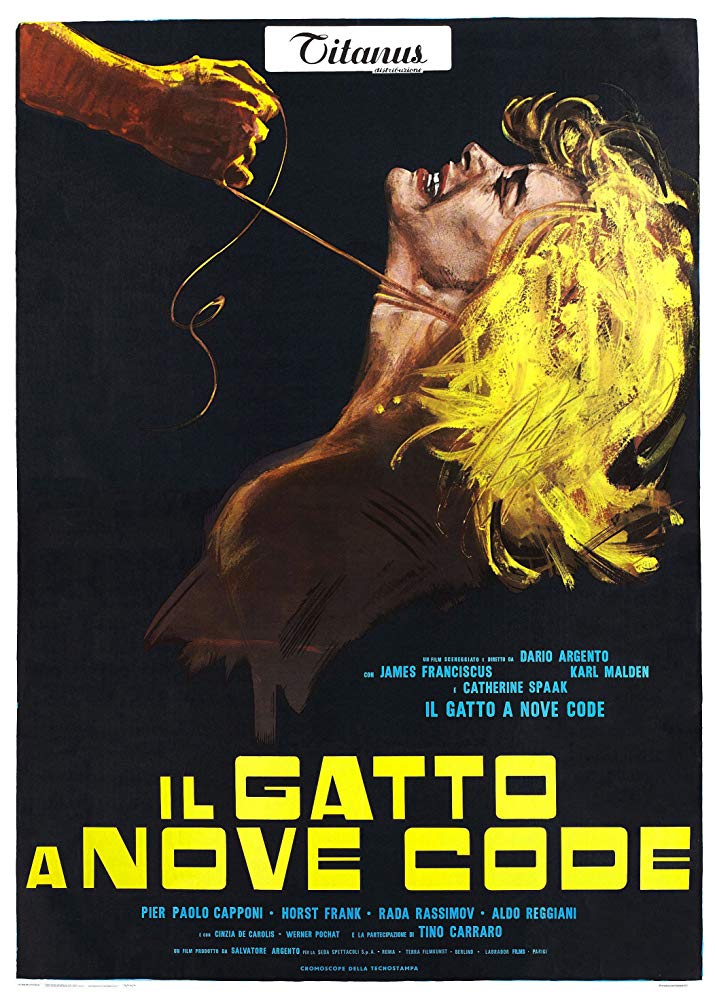

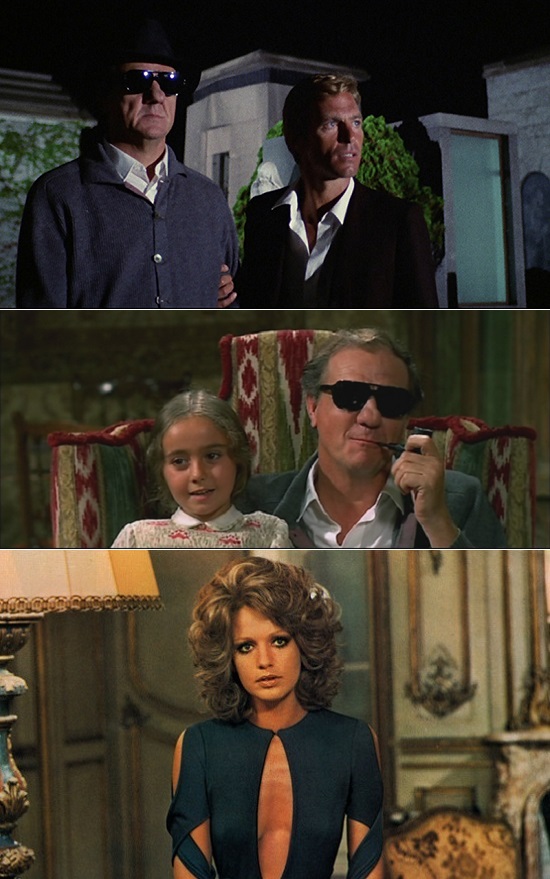

LE CHAT A NEUF QUEUES (1971) de Dario Argento

Franco Arnò (Karl Malden), ancien journaliste devenu aveugle, alors qu’il se promène dans la rue le soir avec sa nièce, est le témoin auriculaire de ce qui semble être un chantage. Plus tard, sa nièce aperçoit dans le journal le portrait d’un médecin venant de se faire assassiner et reconnait l’un des deux hommes du fameux chantage. Arnò prend alors contact avec Carlo Giordani (James Franciscus), journaliste enquêtant sur l’affaire, pour partager avec lui tout ce qu’il a appris. La piste les mène rapidement vers un institut médical où les meurtres commencent à s’accumuler, sous l’impulsion d’un mystérieux tueur en série…

On serait tenté de penser qu’après avoir écrit un scénario un peu stochastique avec L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL, Dario Argento ait voulu, avec le suivant, se reprendre et revenir à quelque chose de plus solide. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Car c’est aux États-Unis que son premier film avait rencontré le plus de succès et, ainsi, ce sont les distributeurs hollywoodiens qui lui ont commandé LE CHAT À NEUF QUEUES en lui permettant d’engager des acteurs américains beaucoup plus connus. Pris dans l’engrenage, le réalisateur italien délaisse ainsi momentanément sa réalisation baroque et opératique pour se concentrer davantage sur le script en lui-même (au service d’une assez classique intrigue de thriller médical), ainsi que sur la caractérisation des personnages, écrits avec beaucoup de soin et de sens du détail. Les fans du réalisateur et Argento lui-même ont été relativement déçus par le résultat, justement parce qu’il apparait nettement moins flamboyant que ses autres gialli en levant le pied sur les scènes de meurtres sadiques, la chorégraphie macabre et la théâtralité de ses agonies sanglantes.

Karl Malden, James Franciscus, Catherine Spaak : La bonne dose de charme du CHAT À NEUF QUEUES !

Pour autant, s’il peut décevoir, pris comme dans un étau entre les deux autres films de la Trilogie Animale du réalisateur, ce second essai est tout à fait honorable et gagne à y revenir. Car effectivement le script se révèle plus solide qu’à l’ordinaire et le casting est vraiment excellent. C’est un plaisir de revoir le trop rare James Franciscus (à l’époque révélé pour son rôle dans LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES, et que les fans du grand Ray Harryhausen avaient également pu apprécier dans LA VALLÉE DE GWANGI), tandis que l’incendiaire Catherine Spaak assure le glamour. Quant à Karl Malden, il est tellement époustouflant et truculent qu’il écrase la concurrence, démontrant à quel point un acteur de sa stature peut rapidement faire de l’ombre à un casting de série B. Les acteurs se complètent néanmoins à merveille et l’intrigue, très sophistiquée, offre en définitive une plus-value au film puisqu’on l’assimile d’autant mieux si on le revoit plusieurs fois.

Ici encore, le thème du « regard » est mis en avant, mais cette fois en tant que « négatif » par rapport à L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL. Car Argento surprend d’emblée en faisant de son enquêteur principal un aveugle ! Il évite ainsi de se répéter et, tout comme Hitchcock avant lui, part d’une contrainte pour construire le développement de son intrigue. Pour le reste, que dire ? le fameux chat à neuf queues est une sorte de martinet antique et ne sert le titre que sous la forme d’une bien lointaine métaphore, puisque c’est comme ça que cela fonctionne désormais avec les gialli…

Et ce sera tout pour la première partie de ce dossier sur le giallo. Rendez-vous dans la partie 2 où nous nous pencherons majoritairement sur l’année 1972 riche en gialli (majeurs et mineurs.)

Affiche hommage personnelle