LES ADAPTATIONS DE STEPHEN KING :

* LA CARTE AU TRÉSOR *

Chronique du film : STAND BY ME

Date de sortie : 1986

Durée : 89 minutes

Réalisation : Rob Reiner

Scénario : Raynold Gideon, Bruce A. Evans

Musique : Jack Nitzsche

Genre : Comédie dramatique, Kid movies.

Comme dans tous les autres articles dédiés aux adaptations de l’œuvre de Stephen King, les thèmes récurrents de l’auteur seront écrits en caractères gras.

Voir l’article introductif sur les principaux thèmes de Stephen King

Cet article portera sur le film STAND BY ME, réalisé par Rob Reiner en 1986.

Il s’agit de l’adaptation de la nouvelle de Stephen King : LE CORPS (THE BODY), publiée initialement en 1982 dans le recueil DIFFÉRENTES SAISONS.

Pour entamer la lecture de l’article dans les meilleures dispositions, quoi de mieux que d’écouter le chef d’œuvre de Ben E King ?

Le pitch

Nous sommes dans l’Oregon, à la fin de l’été 1959. Le jeune Vern Tessio, douze ans, a planqué un bocal plein de pièces de monnaie sous la terrasse en bois de ses parents. Mais comme sa mère a jeté son plan, il n’arrive plus à le retrouver… C’est en le cherchant une énième fois qu’il surprend une discussion entre son grand frère Billy et l’un de ses potes : Ils ont vu le corps d’un petit garçon mort sur le bord de la voie ferrée, sûrement celui du jeune Ray Brower, un gamin du même âge que Vern, porté disparu depuis trois jours. Ils aimeraient bien s’en vanter, mais comme ils étaient en virée à bord d’une voiture volée, ils ne le peuvent pas.

Vern court aussitôt rejoindre Teddy, Chris et Gordie, ses trois meilleurs amis d’école, dans leur cabane, en haut des arbres. Voilà une bonne occasion pour eux, habituellement laissés pour compte par leurs familles et leur entourage respectifs, de prouver leur valeur en partant découvrir le corps, à une trentaine de km en longeant le chemin de fer.

Ils fuguent ainsi pour une virée de quelques jours, qui sera semée d’embûches, le pire étant que Billy a fini par parler du corps de l’enfant à Ace, le chef de son gang de voyous, et que ce dernier est bien décidé de profiter de l’occasion pour se faire lui-même valoir de la trouvaille…

Le film est narré par Gordie à l’âge adulte, lequel se remémore les événements. Il est le fil conducteur du récit. Gordie est un pré-adolescent fragile et régulièrement taxé de “bizarre”. Son don précoce pour l’écriture l’éloigne un peu des autres (sauf de ses trois amis, qui raffolent de ses histoires) et surtout de son père. Ignoré par ses parents depuis le décès de son grand frère quatre mois plus tôt, lequel était le centre d’intérêt de la famille grâce à ses exploits en football, Gordie est également pointé du doigt à cause de ses fréquentations, ses meilleurs amis étant considérés au mieux comme des losers, au pire comme des futurs délinquants…

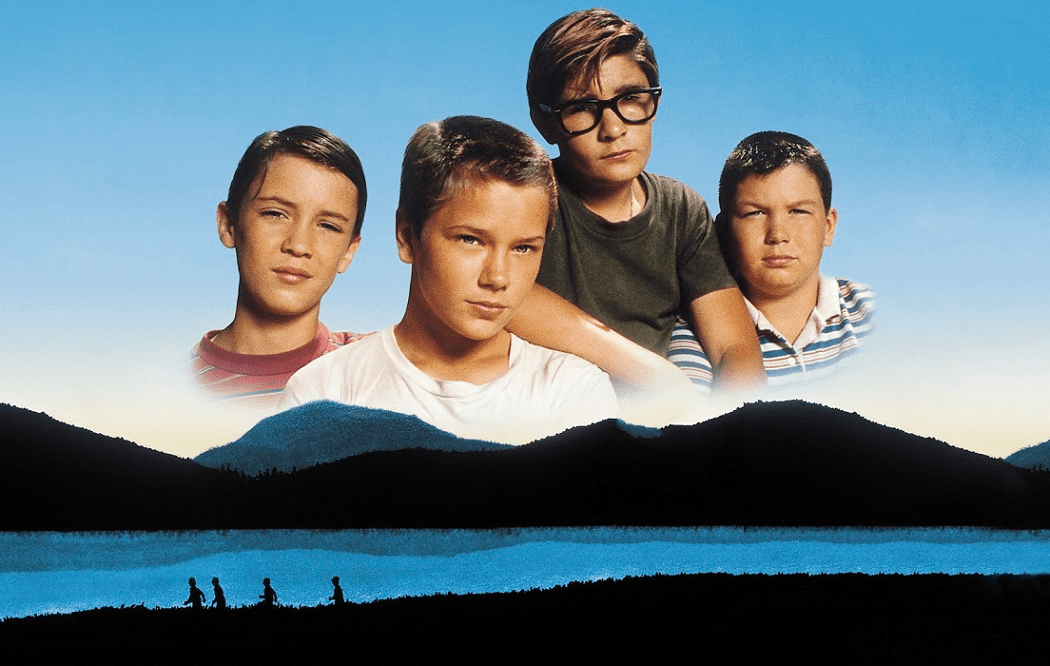

De gauche à droite : Gordie, Vern, Teddy et Chris.

Du livre à l’écran

Avec sa nouvelle LE CORPS, Stephen King avait écrit l’un des textes les plus autobiographiques de sa carrière en à peine cent cinquante page. Son corolaire était ÇA, qui lui en revanche se déroulait sur quelques 1500 pages !

Ces deux textes comportent moult points communs, d’abord parce que le King y a disséminé un grand nombre de ses souvenirs d’enfance, passée au cœur de sa région natale du Maine, dont les villes respectives de Castle Rock (dans LE CORPS) et Derry (dans ÇA) sont des itérations imaginaires des suburbs bien réels de la Nouvelle Angleterre. Dans l’univers de Stephen King, ces deux petites villes fictives coexistent d’ailleurs fréquemment et il arrive que certains de ses récits les mette en connexion.

L’autre point commun le plus évident est que le personnage principal des deux histoires est un écrivain, comme une sorte d’avatar du King lui-même et, d’ailleurs, dans LE CORPS, il opère une mise en abîme en racontant également certaines histoires écrites et imaginées par le personnage de Gordie Lachance, comme si ce dernier finissait par lui échapper en tant que création littéraire pour écrire à sa place, de manière autonome !

Les héros de ces deux histoires ont enfin le même âge, ils vivent tous une enfance exécrable et sont régulièrement persécutés par des adolescents un peu plus âgés qu’eux, qui leur mènent la vie dure.

Mais ces deux récits autobiographiques présentent également plusieurs différences, dont la plus évidente est que, dans LE CORPS, il n’y a strictement aucun élément fantastique, ni même vraiment horrifique, ce qui démontre que l’œuvre de Stephen King est beaucoup plus hétérogène que ses détracteurs ne veulent bien le croire (notons par ailleurs que le recueil DIFFÉRENTES SAISONS ne regroupe que des nouvelles dénuées d’éléments fantastiques, à part la dernière).

Comme dans ÇA : les grands pas cools…

Les scénaristes Raynold Gideon et Bruce A. Evans profitent que la nouvelle de Stephen King soit assez courte pour en proposer une adaptation roborative, même s’ils enlèvent quelques éléments et en modifient substantiellement d’autres.

Alors qu’il y avait deux nouvelles dans la nouvelle (des récits écrits par le personnage de Gordie), ils ne gardent que celle du “concours des mangeurs de tartes”. Certaines critiques ont reproché ce choix mais force est de constater que la séquence fonctionne du tonnerre auprès des enfants, tout en ayant le mérite d’exposer les talents du héros pour son futur métier.

Les changements les plus importants s’opèrent sur le final, en faisant tenir le pistolet braqué sur Ace non pas par Chris, mais par Gordie lui-même. C’est un choix tranché mais il reste dans la logique de faire du personnage de Gordie Lachance le pivot du récit, celui qui fait office de fil rouge et par lequel on dessine la mutation et le difficile passage qui mène de l’enfance à l’âge adulte.

Le second changement le plus net se situe au niveau de l’épilogue à propos des trois amis de Gordie, qui est carrément édulcoré dans le film, même si l’on garde le destin funeste de l’un d’entre eux. D’une manière générale, le ton du livre est beaucoup plus âpre, plus noir et pessimiste que celui du film, qui s’adresse clairement à un jeune public qu’on va essayer de toucher, certes, mais sans non plus le traumatiser…

La voie ferrée : Une métaphore du chemin de l’existence…

Des deux climax que l’on trouvait dans le livre, on peut dire aussi que le film les adoucit de manière significative. Si la traversée du pont conserve sa force lors du passage à l’écran (encore que l’on imagine un train beaucoup plus grand, dangereux et rapide dans le livre), l’affrontement final entre les pré-ados et le gang de Ace est très atténué lors du passage à la caméra. Il est nettement plus impressionnant sous la plume de l’écrivain, alors que s’abat sur les personnages un torrent de grêle sous un orage apocalyptique et que l’on revient sans cesse sur le corps en décomposition du jeune garçon qui git entre les deux groupes.

Bien que les insultes et autres bons mots soient généreusement répandus dans le film (avec cette savoureuse précision sur l’art de traiter la mère de celui à qui l’on adresse ses quolibets), ils restent nettement plus consensuels que dans la version papier où nos jeunes gars se livrent à des concours d’injures assez ultimes, dont le nombre est proportionnellement aussi grand que la nouvelle est courte !

Au niveau de son traitement du récit, le réalisateur Rob Reiner, par ailleurs ancien acteur lui-même, prend le parti de jouer davantage sur les émotions vécues par ses petits héros. Le médium visuel du cinéma le permettant mieux que celui du roman, il cadre au plus près des visages de ses jeunes acteurs et opère un savant découpage afin de mettre en avant tout un panel d’émotions qui touchent le spectateur au plus-près. Il bénéficie pour ce faire d’un groupe de jeunes acteurs exceptionnels qui crèvent l’écran et parviennent à développer tout un spectre d’émotions à fleur de peau qui happent le spectateur au plus profond du récit, comme s’il en faisait partie et comme s’il avait l’âge de ses héros.

À noter que le film joue à fond la carte de la nostalgie des 50’s qui, à cette époque, fonctionnait à plein-pot (comme d’habitude, c’est toujours avec vingt ou trente ans de recul que l’on regrette “toute une époque”), avec moult chansons des 50’s en fond sonore. Cette toile de fond fait parfaitement écho au thème principal du film, le personnage principal faisant bel et bien état de la dite nostalgie dans ses soliloques.

L’émotion à fleur de peau.

Le casting

Avec le recul, on peut être assez impressionné par le casting du film car, s’il est essentiellement composé d’adolescents, il regroupe un grand nombre de jeunes acteurs que l’on reverra beaucoup par la suite.

Gordie est interprété par Wil Wheaton. L’acteur aura du mal à se remettre de son film suivant, LA MALÉDICTION CÉLESTE (une adaptation de LA COULEUR TOMBÉE DU CIEL de Lovecraft) à une époque où l’industrie du cinéma dévorait ses enfants à coup de maltraitance et autres abus sexuels, dérives alors banalisées dont le jeune Wil aura fait les frais comme tant d’autres. On le reverra tout de même régulièrement sur les écrans, notamment dans la série STAR TREK – LA NOUVELLE GÉNÉRATION et, plus tard, dans THE BIG BANG THEORY où il apparait régulièrement dans son propre rôle !

Chris est interprété par River Phoenix. On sait hélas que le film prophétise son propre destin funeste, car il fait tristement partie de ces grands acteurs de l’histoire du cinéma à nous avoir quitté dès la fleur de l’âge. Il mourra seulement sept ans plus tard. À noter qu’il jouait déjà un rôle important dans EXPLORERS l’année précédente, un autre kid movie culte des années 80.

Teddy est campé par Corey Feldman. Voilà un acteur à jamais gravé dans l’esprit des spectateurs en tant que plus grand représentant de ces mêmes kid movies puisque, outre STAND BY ME, on l’avait également vu crever l’écran avec moult poilade dans, entre autres, LES GOONIES, GREMLINS et GÉNÉRATION PERDUE.

Si Jerry O’Connell, qui interprète Vern, nous est un peu moins familier, il s’agit d’un autre acteur cantonné aux seconds rôles qui aura néanmoins réalisé une carrière durable et obtenu des rôles marquants dans des séries TV très populaires aux USA. On peut notamment citer son rôle détonnant de réalisateur de films pornos hystérique dans le délirant PIRANHA 3-D d’Alexandre Aja !

Le détestable Ace est interprété avec un charisme imparable par Kiefer Sutherland, dont on connait la réussite, notamment pour son rôle iconique de Jack Bauer dans la série 24 HEURES CHRONO. On le reverra également dans un autre Kid Movie mémorable l’année suivante, où il interprétera le vampire à la vénéneuse séduction de GÉNÉRATION PERDUE, auprès de Corey Feldman !

Au rayon des adultes, STAND BY ME affiche quelques seconds rôles souvent présents dans les années 80 (Frances Lee McCain que l’on verra dans RETOUR VERS LE FUTUR, Marshall Bell présent dans une palanquée de films cultes, dont au hasard BIRDY, LA REVANCHE DE FREDDY ou TOTAL RECALL), mais c’est bien sûr Richard Dreyfuss (lequel interprète Gordie à l’âge adulte) que l’on retient, alors qu’on ne le voit que quelques secondes et qu’il est principalement présent en voix-off ! Est-il besoin de rappeler qu’il fut l’un des premiers interprètes fétiches de Steven Spielberg pour ses rôles dans LES DENTS DE LA MER et RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE ?

Notons enfin la présence de John Cusack, alors encore inconnu mais très convaincant, qu’on ne voit que lors de deux flashbacks dans le rôle de Denny Lachance, le grand frère décédé de Gordie.

Une jeunesse tumultueuse : Ça fume, ça vole et ça fugue !

Les thèmes du King

Comme à son habitude, Stephen King arrosait son récit de tout un tas de thèmes récurrents, propres à son œuvre.

L’enfance ainsi que son corolaire, La séparation entre le monde des adultes et celui des enfants, sont ceux qui nous viennent immédiatement à l’esprit, de même que la peur de grandir et le difficile parcours qui mène de l’enfance à l’âge adulte. On peut noter, à ce titre, que l’écrivain y associe bien souvent l’idée et la présence de la Mort. Ainsi, le titre de la nouvelle (LE CORPS) et l’objet de la quête du jeune quatuor (le cadavre d’un enfant de leur âge) représentent-t-il le symbole de ce moment charnière où ils vont passer d’une période (l’enfance) à l’autre (l’âge adulte). Leur obsession pour la découverte du cadavre, teintée de peur et d’appréhension, est la même que celle d’un enfant qui s’apprête à découvrir le passage à l’âge adulte. C’est tout à la fois la quête d’une acceptation et d’un renoncement. L’acceptation d’une dure réalité, et le renoncement au confort de l’innocence, liés à une forme de mort, ou en tout cas de perte, à savoir celle de l’enfance.

Ces thèmes qui tournent autour de l’enfance sont également souvent, sous la plume de l’écrivain, associés à celui de la détérioration de la cellule familiale. On notera ainsi à quel point nos jeunes héros vivent au sein de familles chaotiques, quelles qu’en soient les causes.

S’y ajoutent également les thèmes de la fragilité de l’équilibre social américain et de la critique sociale par le biais de la vie dans les petites villes, de même que la cécité d’une société qui s’est détournée des valeurs humaines élémentaires, dont les enfants et leur peur de grandir représentent les principaux dommages collatéraux.

Comme souvent, également, Stephen King fait de son décor l’un des “personnages principaux” de ses histoires. Le charme vénéneux de la région du Maine et de la Nouvelle-Angleterre se taille ici la part du lion puisqu’il envahit le récit pour engloutir littéralement ses personnages. Le King y associe d’autres thèmes corolaires, notamment celui de la forêt en tant que métaphore de la peur de l’inconnu qui fait écho, une fois de plus, à cette peur de grandir et à cet inconnu qui attend les enfants au moment de leur passage à l’âge adulte. Les épreuves que Gordie et ses amis doivent subir au cours de leur périple, par exemple lorsqu’ils se font recouvrir de sangsues en traversant le marais, sont autant de métaphores de ce douloureux passage d’une période à l’autre.

À noter que le King associe souvent, également, le décor à un sentiment de nostalgie, en précisant que tel endroit a désormais changé ou que telle partie de ce monde a finalement disparu (un champ ou un bois jadis sauvage et enchanteur, aujourd’hui remplacé par un centre commercial, par exemple).

Ainsi on le voit bien : Malgré l’absence d’éléments fantastiques et réellement horrifiques, LE CORPS et son adaptation STAND BY ME constituent l’un des récits fondateurs de l’écrivain, qui aura jalonné son œuvre d’une éblouissante série d’histoires dédiées au thème de l’enfance. Nous y reviendrons, dans d’autres articles, à l’occasion de plusieurs autres adaptations.

Rites de passage.

La carte au trésor

On a pu le lire et l’entendre à maintes reprises dès qu’il s’agit de parler de STAND BY ME : Le film exprime une puissante universalité. Cette petite bande d’enfants de douze ans parle quasiment à tout le monde et plus d’un spectateur aura avoué avoir retrouvé certains de ses propres souvenirs en suivant cette aventure filmée comme un huis-clos malgré ses grands espaces.

C’est le cas de votre serviteur : Je me souviens, à peu-près au même âge, de ma bande de copains. Lorsque la vie était morose, que la cellule familiale se disloquait, que je me sentais seul au milieu de ce monde, celle-ci représentait une bulle d’oxygène dans laquelle je me sentais vivant. Un sentiment exclusif.

Un souvenir est particulièrement marquant : Par un dimanche d’hiver maussade et nuageux, pour tromper l’ennui et la mélancolie de nos vies d’alors, nous avions décidé de partir à la découverte du FNRS-3, le fameux premier bathyscaphe opérationnel de l’histoire maritime. Mais à l’époque, celui-ci était exposé au sein des enceintes de l’arsenal, qui longeait le littoral de ma ville natale. Il était bien entendu interdit d’y entrer et le domaine, gigantesque, était entièrement encadré de grilles et de barbelés. Mais c’était dimanche et l’endroit était déserté. Un périple (que dis-je, une épopée !) quasiment digne de celui de Gordie et ses amis : Après bien des péripéties (et surtout moult escalades), nous avions réussi à approcher le bathyscaphe, aujourd’hui parfaitement visible pour tout le monde, puisque l’ancien domaine littoral de l’arsenal a été transformé en plage publique…

Quiconque a vécu ce type d’aventure dans son enfance ou son adolescence ne peut que sentir résonner en lui les séquences les plus marquantes de STAND BY ME, tout en se remémorant le même genre de discussions, de frustrations et de rêves secrets.

C’est ainsi que le film agit, en tout cas pour ceux que ça concerne, telle une véritable carte au trésor : Dès lors que l’on veut retrouver les souvenirs et les sensations de son enfance, quand on était une petite bande de copains sur le chemin diaphane de l’adolescence, avec ses rites, ses écarts, ses doutes et ses embuches, il suffit de se le repasser. On retrouve alors l’enfant qui est toujours là, au fond de nous, tel un trésor enfoui et inviolable. En espérant qu’au contraire de Vern, on ne se la fasse pas voler, cette carte !

La même chanson, avec les images du film…

THAT’S ALL, FOLKS !!!

Merci pour cette belle analyse d’un film que j’aime beaucoup.

Geordi Lachance comme avatar de King, qui semble prendre vie : je me demande où l’écriture de cette novella tombe dans la vie et mort de Richard Bachman et dans l’écriture de La Part des Ténèbres. Mais King est habitué aux personnages d’écrivains au comportement autodestructeur ou à la production douloureuse, de SHINING à MISERY en passant par les TOMMYKNOCKERS…

J’avais cru lire que les jeunes acteurs avaient entre autres été choisis en fonction de la correspondance entre leur personnalité et celle de leur personnage.

Dans le casting, je retiens également Marshall Bell, qui incarne le père de Geordie et de son défunt frère, notamment pour la séquence onirique : « j’aurais préféré que ce soit toi »

« Où l’écriture de cette novella tombe dans la vie et mort de Richard Bachman » etc : La part de l’inconscient chez Stephen King, c’est assez fascinant. Du génie pur pour le coup (à mon humble avis).

Les jeunes acteurs choisis en fonction de la correspondance entre leur personnalité et celle de leur personnage : JP l’avait écrit dans son article sur Bruce Lit : 🙂

Marshall Bell est bien cité dans l’article : « présent dans une palanquée de films cultes, dont au hasard BIRDY, LA REVANCHE DE FREDDY ou TOTAL RECALL ».

Excellent article et très belle analyse Tornado. Merci pour ça. Comme je disais sur l’article de JP sur Bruce Lit : « Je viens de le revoir. J’avais oublié énormément de choses et il fonctionne toujours aussi bien. Il est très émouvant lorsque chaque jeune se livre à un de ses amis, et en effet les acteurs sont bluffants pour cet âge, surtout River Phoenix. » Et le peu que j’ai lu de lui, je trouve que King parle bien mieux de l’enfance que beaucoup d’autres choses (et oui on pense très souvent à CA).

Tout est très symbolique et pourtant également naturel, même si la quête pour un cadavre restera toujours une mission étrange très éloignée de la chasse au trésor comme dans les Goonies ou nos histoires d’enfance. Tu as raison lorsque tu parles d’une épopée. J’en ai eu une, mais avec des amis d’un jour, nous nous étions perdus en forêt à la chasse aux escargots quand nos pères passaient la journée au stand de ball-trap. Il pleuvait beaucoup et je n’avais pas peur. Et ce sentiment de liberté ne m’a jamais quitté ni effrayé. Et pourtant depuis j’ai bien limité ma propre liberté.

J’apprends plein de choses ici car je n’ai pas lu la nouvelle. Et j’adorerai revoir Explorers, je n’en ai aucun souvenir et je ne savais pas que Phoenix jouait dedans !

Merci à toi.

Ah ouais EXPLORERS c’est Phoenix mais aussi Ethan Hawke ! Il n’y manque que Corey Feldman pour boucler les acteurs emblématiques des kid movies ! Faudra que j’en fasse l’article un de ces quatre. C’est du Joe Dante en plus, mais le film souffre d’un final catastrophique en VF, où le doublage reprend le Bébête Show avec les voix de Chirac et tout ça… Le truc qui ne pouvait vraiment pas bien vieillir… Faudra le voir en VO, mais c’est pénible de devoir renoncer à la VF quand il y a la nostalgie qui va avec.

Je n’ai vraiment aucune nostalgie pour ces films en général, je peux regarder les Goonies en VO, même les Gremlins ça ne me dérange pas. Il n’y a vraiment que les Retour vers le futur et les Indiana Jones qui peuvent me gêner tant je les connais bien en VF.