Partie 2 : Le chanbara de divertissement

Chroniques de films de samouraïs

Date de sortie des films : 1964 à 2003.

Genre : Historique, Action.

1ère partie : Le chanbara historico-dramatique

2ème partie : vous êtes ici : Le chanbara de divertissement

Niveaux d’appréciation :![]() – À goûter

– À goûter ![]() – À déguster

– À déguster ![]() – À savourer

– À savourer

Reprenons notre rétrospective des films de samouraïs. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à un genre parallèle qui s’est développé durant les années 60 et a vraiment pris son envol dans les années 1970. A savoir le film de samouraï ultra violent stylisé, parfois inspiré du manga, dont l’intérêt repose surtout sur la mise en scène des affrontements. Dans de domaine, nous avons déjà parlé de LADY SNOWBLOOD dans cet article. Nous nous intéresserons donc principalement à deux sagas : ZATOÏCHI et BABY CART.

PROGRAMME

- ZATOÏCHI 6 : MORT OU VIF

- ZATOÏCHI 21 : LE SHOGUN DE L’OMBRE

- BABY CART : LE SABRE DE LA VENGEANCE

- BABY CART 2 : L’ENFANT MASSACRE

- ZATOÏCHI (2003)

- Conclusion

Nous sommes au début des années 1960. Les films de sabre à cette époque baignent encore dans l’héritage réaliste de Kurosawa (quoique lui-même a eu recours à des effets ultra violents dans YOJIMBO en 1961.) Et même si certains cinéastes vont bien évidemment continuer dans leur style réaliste (on l’a vu avec Hideo Gosha), un courant plus stylisé, outrancier et orienté divertissement va se développer, mettant en scène des héros capables de prouesses folles à la Lucky Luke.

Zatoïchi, certainement le personnage le plus connu dans ce genre là, a rencontré une telle popularité qu’il a engendré une saga comprenant 25 films et plusieurs séries TV produits dans les années 1960 et 1970. Il s’agit d’un masseur aveugle qui semble toujours un peu naïf et maladroit à cause de son handicap mais qui cache en réalité une grande roublardise, une habileté au sabre terrible et des sens surnaturels.

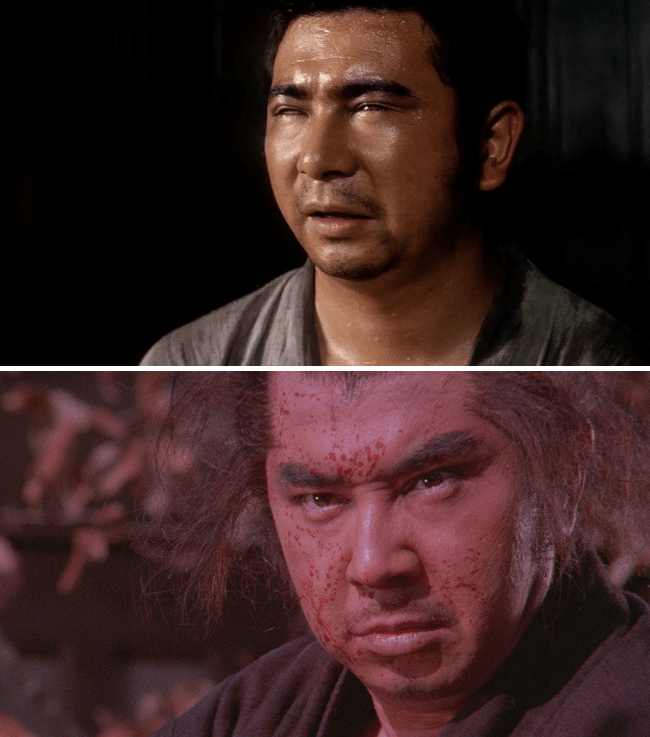

Shintaro Katsu (Zatoïchi le masseur aveugle bienveillant) et Tomisaburo Wakayama (Ogami Itto, le démon sans pitié), deux acteurs, deux frères, deux légendes du film de sabre

C’est aussi un yakuza. Alors attention, à l’époque, un yakuza n’était pas un mafieux au sens où on l’entend aujourd’hui. Il s’agissait de sociétés organisées en clans qui contrôlaient des maisons de jeux, c’était des usuriers, ce genre de choses. Certes ils gravitaient autour d’activités peu reluisantes et ce n’était pas des agneaux mais une origine supposée des yakuzas est qu’ils se sont formés pour lutter contre des samouraïs sans maître devenus bandits persécutant les paysans durant la période de paix de l’ère Edo. Ce qui ferait d’eux des protecteurs…mais qui, on n’en doute pas, demandaient une compensation aux villageois, plus ou moins raisonnable. Et même en absence de dangers. Mais en gros, ça ne signifie pas que Zatoïchi soit un tueur ou un voleur. Il est même quelqu’un d’humble qui ne se soucie pas de reconnaissance, et refuse de taxer les honnêtes gens.

Le Daredevil japonais

Zatoïchi est incarné par l’acteur Shintaro Katsu (dans tous les films.) Il donne au personnage une touche d’humour en faisant de lui quelqu’un de facétieux. Il n’est pas patibulaire et ténébreux, il ricane et sourit souvent…et pleure aussi. Il a bon cœur et ne se fait pas prier pour aider.

Je ne vais pas vous parler de tous les films, mais seulement du 6ème et du 21ème. Pour un rapide résumé du premier film, sachez juste que globalement Zatoïchi se retrouve au milieu d’une guerre entre deux clans yakuzas à laquelle il ne veut pas participer, et qu’il s’est lié d’amitié avec un samouraï malade qui travaille pour le clan rival de celui qui l’héberge. Tout le film se focalise sur les personnages, leurs intentions, leurs convictions et leur honneur, et c’est au final une histoire de respect et d’amitié en temps de guerre.

Mes 6 films préférés de la saga ZATOÏCHI :

- ZATOÏCHI 06 : MORT OU VIF

- ZATOÏCHI 21 : LE SHOGUN DE L’OMBRE

- ZATOÏCHI 17 : ROUTE SANGLANTE

- ZATOÏCHI 18 : LE DÉFI

- ZATOÏCHI 08 : VOYAGE MEURTRIER

- ZATOÏCHI 12 : VOYAGE EN ENFER

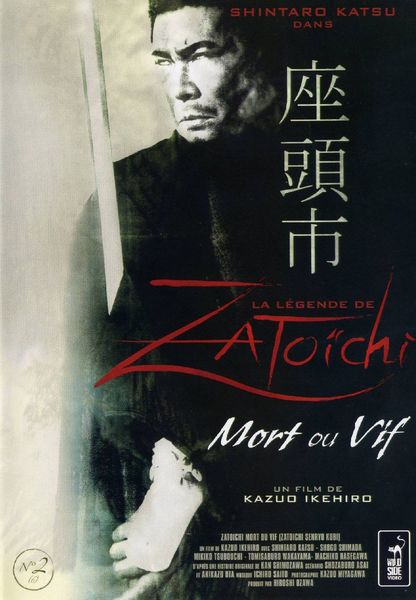

ZATOÏCHI 6 : MORT OU VIF (1964) par Kazuo Ikehiro

Le pitch : Dans ce 6ème film, MORT OU VIF, Zatoïchi fait un peu de la peine. On apprend déjà qu’il lui arrive de faire des erreurs malgré ses grands talents. Il ne fait jamais durer un combat pour des raisons évidentes : il prendrait des risques, étant aveugle. Mais au final ça l’a conduit à tuer un homme par erreur. Il vient se recueillir sur sa tombe au début du film mais se retrouve mêlé à un conflit entre les paysans et le seigneur local. Ce dernier a fait dérober l’impôt qu’il devait percevoir des paysans, et ce pour deux raisons. D’une part il fait accuser du crime le bandit Chuji Kunisada, défenseur des paysans (il s’agit d’un héros populaire de type Robin des bois du cinéma japonais des années 20, inspiré d’un véritable bienfaiteur qui aurait sauvé un village durant l’ère Edo.) Et d’autre part cela lui permet de réclamer un nouvel impôt aux paysans. De cette façon il espère décrédibiliser Chuji Kunisada, lui faire perdre le soutien des paysans et le débusquer plus facilement, tout en s’enrichissant au passage.

Evidemment, à cause d’un malentendu, les paysans vont croire que Zatoïchi et Chuji les ont volés, et notre bon masseur (qui s’en prend plein la tronche dans cet opus), va devoir percer tout ça au clair et punir le seigneur tyrannique.

Pour une fois dans cette saga, il y a une critique du Japon féodal, à la manière des films de Kurosawa, Kobayashi et Gosha (ce n’est pas toujours le cas dans les opus purement orientés divertissement). L’acteur Tomisaburo Wakayama (le futur Ogami IItto de la saga BABY CART) sera aussi de la partie dans ce film dans le rôle de Jushiro, un ronin balafré cruel adepte du fouet qui fera office d’adversaire final. A noter que Shintaro Katsu et lui étaient frères dans la vie. Il est amusant de constater qu’ils sont devenus tous deux de grandes stars de films de sabre.

Un opus aux nombreuses scènes nocturnes et/ou dans la brume, mais aux décors sublimés

Kazuo Ikehiro rend le film dynamique en utilisant diverses techniques de mises en scène comme des plongées et contre-plongées très accentuées, des ralentis et des plans panoramiques ultra rapides pour signifier un enchainement d’évènements. Aidé par le directeur photo Kazuo Miyagama (qui a travaillé avec Kurosawa) il met parfaitement en valeur les décors naturels. Les scènes nocturnes ou de bataille dans le brouillard sont de toute beauté.

Même s’il y a toujours de l’humour avec Zatoïchi qui joue les idiots, le film se conclue sur une séquence qui le montre à l’écart d’une fête, blessé et épuisé par un combat, comme pour signifier qu’il ne peut vivre une vie normale, son handicap inspirant méfiance ou pitié. Après avoir tout fait pour réparer une faute qui n’était pas la sienne et sauver des villageois, voilà tout ce qu’il a gagné.

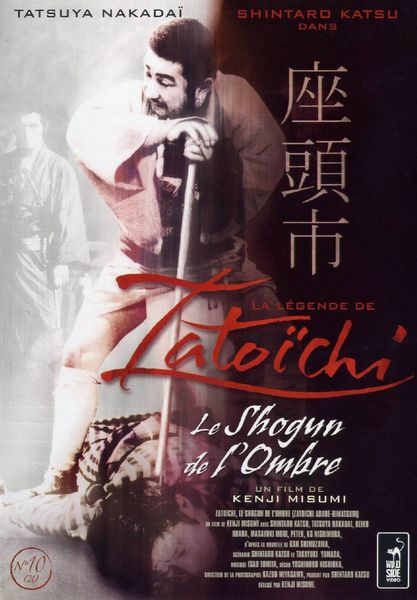

ZATOICHI 21 : LE SHOGUN DE L’OMBRE (1970) de Kenji Misumi

Le pitch : Nous sommes dans l’ère Tenpo (euh…c’est durant l’époque Edo. Entre 1830 et 1844. Oui, il y a des époques et des ères au Japon. Avant 1868, les noms d’ère étaient décidés par des fonctionnaires de la cour et fréquemment modifiés. Un nouveau nom d’ère était généralement proclamé un ou deux ans après l’ascension au trône d’un nouvel empereur, quand bien même le réel dirigeant était le shogun. L’époque Edo comme on l’a déjà dit, c’était la période du règne de la famille Tokugawa de 1603 à 1868. Simple, hein ?) Bref, Zatoïchi se retrouve convié à un rassemblement yakuza en l’honneur du maître de la région surnommé le shogun de l’ombre. Il s’agit d’un parrain qui contrôle beaucoup de clans et réclame beaucoup de taxes à la population. Lors de sa rencontre brève avec ce parrain (qui est également aveugle), Zatoïchi le sermonne brièvement sur sa façon de taxer les villageois. Si le shogun de l’ombre réagit d’abord de façon amusée, on sent que ce discours l’a ébranlé et qu’il va rapidement voir en Zatoïchi un danger pour ses affaires.

Le scénario va ensuite nous montrer plusieurs tentatives d’assassinats envers Zatoïchi jusqu’à une confrontation finale dans le repaire du shogun de l’ombre. Mais au-delà de ça, le film développe ce thème de dignité et d’humilité en faisant intervenir divers personnages : Ujimé, un garçon à l’allure androgyne et visiblement homosexuel qui tient absolument à devenir un yakuza pour « être un homme », Okiyo, une jeune femme chargée par le shogun de séduire notre héros afin de précipiter sa perte, et un étrange samouraï qui traverse le film comme un zombie en quête de vengeance.

Des personnages secondaires intéressants

Il faut savoir que ces films ont un côté feuilleton, ce qui fait que parfois il y a des passages « tranches de vie » qui développent Zatoïchi, sans être vraiment liés à l’intrigue principale. C’est le cas du petit arc narratif avec Ujimé et son côté féminin qui le fait complexer sur sa virilité, d’où sa volonté de « devenir un homme » en étant yakuza. Zatoïchi va lui enseigner que peu importe ce qu’il est, l’important est de ne pas suivre la voie du mal à cause du regard des autres. L’intrigue d’Okiyo est davantage liée à la trame principale. Elle va d’abord trahir Zatoïchi mais l’amour et le respect qu’inspire la gentillesse de Zatoïchi va la pousser à se rallier à lui.

Ça, c’était pour les personnages innocents mal guidés. Mais il y a aussi deux figures ténébreuses : le parrain, et un mystérieux samouraï vengeur. C’est avec ce dernier que débute le film d’ailleurs. Joué par le toujours immense Tatsuya Nakadai, ce samouraï traverse le film comme un esprit en peine. Il a assassiné sa propre femme, convaincu qu’elle avait été souillée après qu’elle a été enlevée pour être vendue et que Zatoïchi l’a sauvée. Cet homme représente la folie du code du samouraï, le drame engendré lorsque l’honneur est placé au-dessus de toute autre considération. Instrument de sa propre perte, ce samouraï ne vit que pour tuer tous ceux qui ont causé du tort à sa femme (et à lui-même) et il traque le dernier homme encore vivant qui l’a approchée : Zatoïchi. Et même si Zatoïchi ne pas touché à cette femme, ce samouraï voit en cette quête sa dernière raison de vivre.

Des adversaires mémorables

C’est à cause de personnages comme celui-ci que Zatoïchi a renoncé à aimer. Il a compris qu’aimer lorsque l’on suit le code du bushido ne peut conduire qu’à la haine. Même s’il est évident qu’il ne tuerait jamais une personne qu’il aime, il sait que sa façon de vivre ne peut que condamner sa compagne, et le conduire sur un chemin de haine et de violence.

Vient ensuite ce fameux shogun de l’ombre, ce parrain aveugle qui a su s’extirper de sa condition d’handicapé pour devenir un maître craint et respecté. On peut voir en lui un reflet déformé de Zatoïchi. Ce qu’il aurait pu devenir si l’humilité et la vertu n’étaient pas ses règles de conduite. En gros le film nous propose une réflexion sur ce qu’est le véritable honneur, et la vie à mener pour « marcher dignement dans la rue ». Et comme souvent dans ces films, la réponse est dans une vie humble et respectueuse, loin du pouvoir.

Un combat sanglant et burlesque dans les bains publics

Le film a aussi son lot de combats, d’humour, et de scènes visuellement éblouissantes, comme un court duel sous la lune entre Zatoïchi et le samouraï fanatique, un combat mémorable dans des bains publics aussi gore que comique (avec une mise en scène incroyable qui s’amuse à cacher les sexes de tous les assassins nus, et un Zatoïchi qui teinte l’eau des bains de sang), ou encore le combat final dans le domaine du parrain, avec notre héros cerné de flammes et attaqué par des dizaines d’ennemis qui tombent sous sa lame. La mise en scène de Kenji Misumi annonce clairement ses futures réalisations comme BABY CART. Un des meilleurs ZATOÏCHI.

BABY CART : probablement la saga de sabre la plus sanglante et décomplexée

Entamons à présent la chronique des premiers films BABY CART. BABY CART est une saga de 6 films adaptant le manga LONE WOLF AND CUB (le loup et l’enfant) de Kazuo Koike (le même auteur que LADY SNOWBLOOD). Pourquoi choisir comme titre BABY CART en France (surtout que c’est en anglais…) ? Mystère. On retrouve Kenji Misumi derrière la caméra qui continue d’adapter son style à son époque pour des films plus barrés et violents qui empruntent les codes exagérés du manga et une mise en scène baroque avec pas mal de couleurs. Cette fois il signera les 3 premiers BABY CART, ainsi que le 4ème.

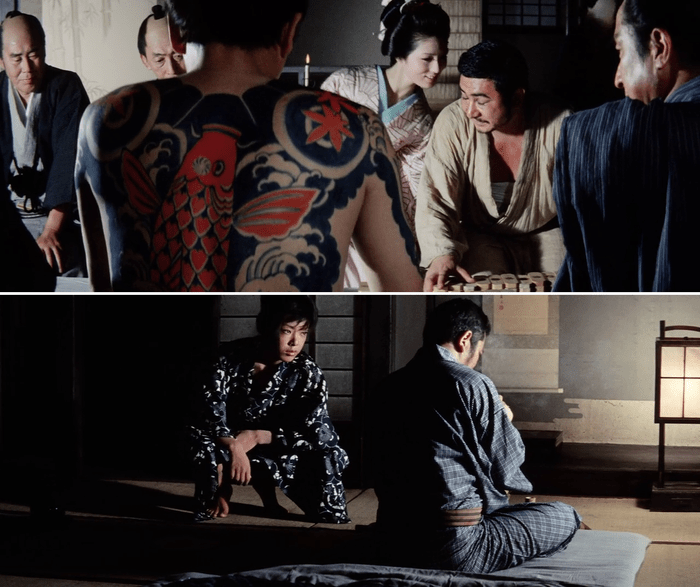

BABY CART : LE SABRE DE LA VENGEANCE (1972) de Kenji Misumi

Le pitch : BABY CART est l’histoire d’Ogami Itto, l’exécuteur officiel du shogun Tokugawa. Son travail est celui d’un bourreau qui doit exécuter les seigneurs qui s’opposent au shogun. Il fait son sale travail de manière froide et professionnelle, sans y prendre plaisir ni en ressentir de la culpabilité.

Mais un jour Itto est trahi par les Yagyu, les espions du shogun qui cherchent à contrôler le clan des exécuteurs et obtenir la place d’honneur de Itto. Non content d’avoir tué sa femme, les Yagyu ont aussi déposé de fausses preuves accusant Itto de trahison envers le shogun pour le déshonorer et le faire exécuter officiellement. Mais Itto va se rebeller, refuser de se faire Hara Kiri et jurer de se venger. Il va fuir avec son fils Daigoro qu’il trimballe sur les routes dans sa poussette. D’où le (vrai) titre officiel de ces films : Kozure Ōkami (le loup accompagné de son petit.)

Dans le premier film LE SABRE DE LA VENGEANCE, nous découvrons au moyen de flash-backs ce qui est arrivé à Itto, et la façon dont il a pu fuir les Yagyu, tandis que dans le temps présent, nous le suivons vendre ses talents comme tueur à gages. C’est ce qui l’amène dans un village pris en otage par des brigands dans lequel il est censé attendre sa cible. Sur place, il est fait prisonnier avec les villageois, et va encaisser des humiliations pour attendre le bon moment pour frapper.

L’intérêt du film réside dans sa mise en scène stylisée (je pense à un plan métaphorique où on le voit marcher au milieu d’une rivière de feu et d’eau, ou encore une scène où les brigands le forcent à coucher avec une prostituée otage devant tout le monde qui se transforme en scène presque poétique malgré la situation glauque, avec volutes de fumée sur une image teintée de bleu. Et bien sûr les affrontements qui, pour l’époque, sont sacrément violents (têtes et bras qui volent, pieds coupés, etc.)

Mise en scène stylisée pour un film introductif parsemé de flash-back

Le charisme de l’acteur Tomisaburo Wakayama (déjà aperçu dans ZATOICHI : MORT OU VIF) n’est pas non plus étranger à la réussite du film. Ce n’est pas un jeune premier ni un beau gosse ténébreux, c’est un homme au visage rondouillard qui ressemble plus à un père de famille qui a passé la quarantaine. Mais il a une sacrée présence à l’écran et on devine la force derrière son visage patibulaire. Et ça correspond parfaitement au personnage de Itto qui n’est pas un personnage attachant. C’est un exécuteur qui a juré de devenir un démon par vengeance, il n’exprime pas grand-chose, reste taciturne, mais montre parfois quelques signes de droiture (il ne s’en prend pas aux opprimés) et essaie de prendre soin de son fils.

La musique présente dans cette saga fait écho au style Enka dont j’ai déjà parlé dans LA FEMME SCORPION. En gros ce sont des musiques qui peuvent mélanger instruments traditionnels japonais et occidentaux, proposant un mariage culturel singulier avec parfois des sonorités plus rock, confirmant l’orientation de ce cinéma vers une approche plus moderne et stylisée.

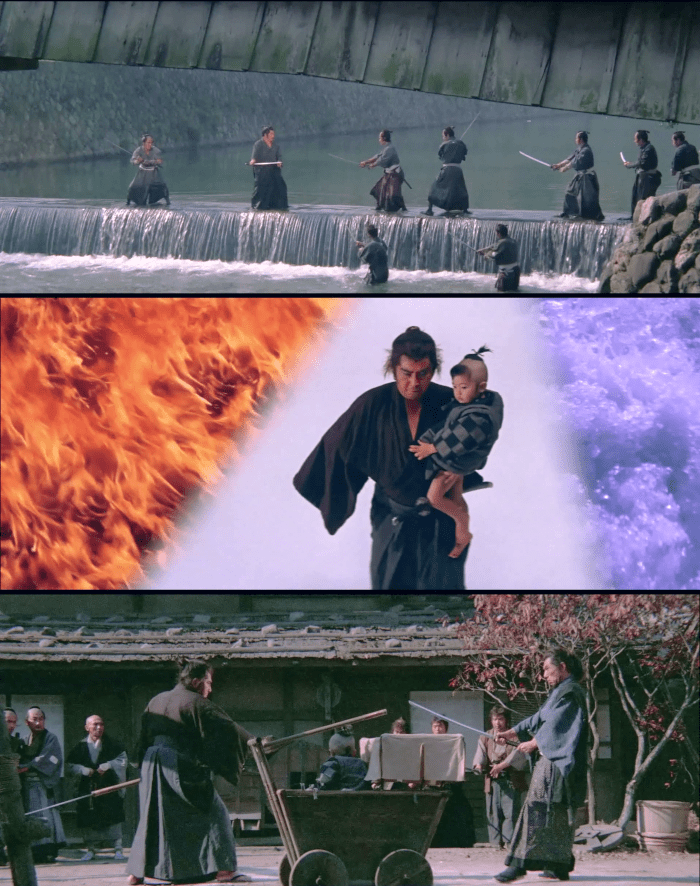

BABY CART 2 : L’ENFANT MASSACRE (1972) de Kenji Misumi

Le pitch : Le clan Yagyu d’Akashi tente d’assassiner Ogami Itto, les Yagyu de la capitale Edo ayant promis de ne plus l’approcher s’il remportait un duel (remporté dans le premier film.) Les Yagyu d’Akashi sont un clan de femmes guerrières très dangereuses. De son côté, Itto poursuit son chemin en louant ses services d’assassin. Cette fois il est censé tuer un homme possédant le secret d’une teinture unique afin que le Shogun ne s’en empare pas et que le clan disposant de cet avantage commercial ne perde pas son monopole.

Le personnage d’Ogami Itto est davantage développé. Contrairement à Zatoïchi, ce n’est pas un tendre. C’est même presque une ordure. Il ne se préoccupe que de sa vengeance. Il déclarera même être prêt à sacrifier son fils parce qu’ils ont tous les deux choisis la voie du démon. Le gamin ayant 4 ou 5 ans…c’est très discutable qu’il comprenne quoi que ce soit. Itto est donc bien devenu un démon. Il lui arrive d’avoir des sursauts d’humanité mais globalement il vit de son travail d’assassin et ne questionne pas la moralité de son employeur.

Pour ce qui est de l’action, c’est un festival, et la série entre de plain-pied dans la folie furieuse et les adversaires plus extravagants (comme les 3 frères Bentarai avec leurs armes insolites, ou ces femmes tueuses qui s’échappent comme des anguilles.) Mais le film n’est pas comique, l’atmosphère est lourde est oppressante, avec ces perpétuels sons de cloche que Itto semble entendre alors que la caméra filme les alentours. Ces sons font écho à la cloche qui a sonné la nuit où il a été trahi, et semble annoncer un danger, réel ou imaginaire pour notre personnage toujours sur le qui-vive.

Un opus sanglant aux adversaires délirants mais avec aussi quelques moments de tendresse

Si le fiston Daigoro n’est pas un personnage central, on le voit tout de même (dans une scène bien drôle) presser sur un mécanisme de sa poussette pour qu’une lame sorte et empale un ennemi. Plus il voit son père se battre, plus il semble blasé et trouver ça normal. On n’ose pas imaginer quel adulte il pourrait devenir en prenant modèle sur son père. On le voit aussi s’occuper à son tour de son père après un rude combat. Le scénario est surtout un prétexte à une succession de combats, tous plus inventifs les uns que les autres, ainsi qu’à des déferlements de violence excessive (les guerrières d’Akashi découpent un homme en morceaux, le sang gicle et coule dans tous les sens.) Mais ça n’empêche pas le film de nous réserver quelques surprises, notamment concernant Yagyu Sayaka, la chef des guerrières d’Akashi qui a une certaine dignité et semble désapprouver les méthodes du chef suprême des Yagyu, Retsudo. Il n’y a aucun personnage vraiment bon dans cette saga. Ils sont tous à moitié fous, aveuglés soit par leur code d’honneur, le pouvoir, ou la vengeance.

Je fais comme papa

Les jeux d’ombre et de lumière, ainsi que le travail sur le son bénéficient toujours d’un grand soin. Si certains choix pourront déplaire (certains duels sont dépourvus de tout autre son que celui de la lame), ils participent à l’identité de la série. Les BABY CART sont des films assez crépusculaires, mais en même temps très divertissants car généreux dans leurs excès, et spectaculaires. C’est vraiment le côté exagéré des mangas qui l’emporte sur le classicisme des jidai-geki. On s’approche des films de type « manga-live » qui est un genre encore un poil différent dont je ne parlerai pas ici, mais en gros cela représente ces films qui adaptent la forme du manga (ou de l’anime) à la lettre, avec les effets parfois cartoonesques que cela implique (des personnages qui rebondissent sur les murs, lancent leurs sabres qui reviennent comme des boomerangs et ce genre de folie, le tout sur fond de hard rock.) BABY CART étant la première saga à expérimenter quelques délires du genre, on n’en est pas encore à ces extrêmes, mais on sent bien qu’elle représente un pont entre le classique film de samouraï et les « manga-live » inspirés des jeux-vidéo ou animes. On peut même se demander si les films BABY CART n’ont pas eux-mêmes inspiré des mangakas et/ou des créateurs de jeux-vidéo.

Je ne chroniquerai pas les 6 films mais la saga complète mérite d’être vue. Seul le 6ème et dernier opus est un poil décevant.

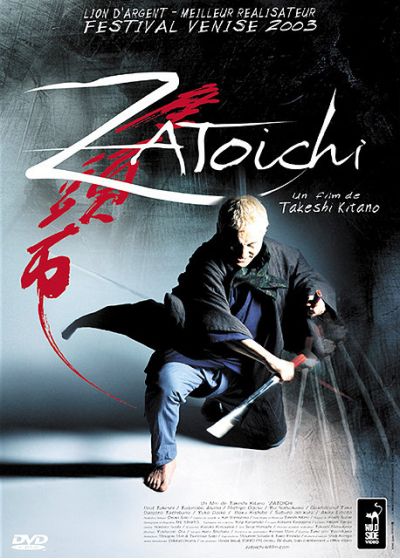

ZATOICHI (2003) de Takeshi Kitano

Ce film est un reboot signé Takeshi Kitano (réalisateur de HANA-BI, L’ETE DE KIKUJIRO, ANIKI MON FRERE et acteur connu pour ses rôles dans FURYO, ANIKI MON FRERE, BATTLE ROYALE.)

Le pitch : Zatoïchi arrive dans un village sous la coupe d’un chef local, Ginzo, qui fait régner la terreur par l’intermédiaire d’un redoutable rōnin, Hattori Genosuke. Il rencontre ensuite deux geishas aussi belles que dangereuses, qui parcourent le pays à la rechercher du meurtrier de leurs parents. Leur seul indice est un nom : Kuchinawa. Leur quête est sur le point de prendre fin.

Recette classique d’un film de Zatoïchi : le sabreur aveugle va prendre la défense d’opprimés, affronter des chefs de clans corrompus et se mesurer à un samouraï honorable plus fort que les autres. Le scénario dispose d’un petit twist avec le mystérieux chef véritable du clan qui se fait passer tout le long du film pour un citoyen normal avant qu’il soit révélé qu’il est la tête pensante au-dessus de Ginzo. Kitano n’a pas cherché à renouveler spécialement le genre, c’est même plutôt un retour aux sources. Certes il s’attribue le rôle principal jusque-là toujours tenu par Shintaro Katsu (mais bon le monsieur était mort en 1997), et il joue avec les codes du chanbara pour rendre le film imprévisible, oscillant entre comédie burlesque, poésie et drame sanglant. Mais ça a souvent été le cas dans la saga d’origine qui contient des épisodes comiques et d’autres plus sombres. Disons que Kitano a inséré un peu toutes les composantes de la saga dans un seul film. Ça peut le rendre un poil chaotique, mais aussi généreux. Et on a vraiment la sensation d’être dans un feuilleton d’un héros célèbre.

Il y a tout : les pauvres et les femmes opprimés, les seigneurs cruels, le samouraï honorable comme adversaire, des parties de jeu, un Zatoïchi maladroit, et même un personnage travesti comme dans LE SHOGUN DE L’OMBRE

Ce que l’approche visuelle de Kitano apporte au film est à la fois sa force et sa faiblesse. En effet, il a choisi de montrer des effets gores comme jamais auparavant : pas de gimmicks de montage pour masquer les blessures, les têtes coupées, etc. Kitano a voulu montrer les lames rentrer dans les corps, couper des doigts, le tout en plan large (donc impossibilité d’utiliser des prothèses.) Par conséquent, il a recours…aux CGI. Et c’est assez vilain. Les CGI japonais de 2003 dans un film à moyen budget, c’est loin derrière la qualité hollywoodienne. Donc ça n’a jamais l’air vrai. Le pire est sans doute l’incrustation dans la scène sous la pluie puisque les CGI semblent parfaitement nets et précis (comme s’ils n’étaient pas sous la pluie, tiens tiens). Cela dit, ça ne gâche pas non plus le film qui ne repose pas que là-dessus, et on ne peut nier que certains combats sont filmés de manière unique.

Il y a globalement ce feeling de mélange entre la tradition du film de samouraï d’antan et une modernité qui s’invite dans l’action, voire la musique (il suffit de voir la scène finale de danse anachronique mais composée avec des instruments traditionnels). C’est un film que je trouve certes réussi et accessible mais qui sera certainement davantage apprécié par les connaisseurs qui y verront un melting pot de tout ce qui se faisait dans la saga des années 1960/70.

De l’action rapide et fun mais avec un peu trop de sang en CGI

CONCLUSION

Je n’ai pas d’autres suggestions de films à vous faire à part les autre opus de ces sagas. Je pense que 25 films ZATOÏCHI et 6 films BABY CART, voire 2 films LADY SNOWBLOOD ça devrait vous suffire dans ce registre « outré » du sabreur surhumain. Il existe cependant un genre encore plus inspiré du manga avec BO hard rock et personnages qui découpent 30 personnes avec des sabres boomerang, mais là c’est vraiment davantage ce qu’on appelle le « manga-live », on n’est pas loin du cartoon et c’est…particulier, ça ne fonctionne pas toujours très bien. On va dire que c’est davantage calibré pour un public jeune. Pour avoir moi-même bien apprécié un film comme AZUMI (2003) quand j’avais 16 ans…bah ça supporte moins bien un regard adulte. Alors que ces vieux films qui exagéraient les combats savaient aussi soigner leur atmosphère et ne pas tout miser sur les combats, aussi stylisés soient-ils.

Voilà qui conclue ce dossier « introductif » sur les films de sabre japonais. Il est évident que j’aurais pu parler de plein d’autres films encore, mais je pense avoir couvert une période intéressante dans laquelle vous pouvez piocher allègrement pour découvrir ce genre et ses variations de style. D’autres articles viendront surement se pencher sur des films spécifiques.

Affiche personnelle en hommage au genre